Приведите примеры проявления заботы о потомстве у насекомых: Приведите примеры проявления заботы о потомстве у НАСЕКОМЫХ!

Приведите примеры проявления заботы о потомстве у НАСЕКОМЫХ!

11- 3 и 6

12-1и 4

14-1и 2

15-2

16-3

1 — соединительная ткань. 2 — эпителиальная ткань(кожа) 3 — нервная ткань(ткани мозга) 4 — мышечная ткань (мышцы)

орган растения развивающийся из цветка и заключающийся в себе семена — это плод.

Речной рак (лат. Astacus fluviatilis) — представитель класса высших раков. Речные раки довольно древние животные, и появились в Юрском периоде, приблизительно 130 миллионов лет назад, и практически неизменными расселились почти во всех пресных водоемах Европы. Название «речной рак» не совсем правильное, поскольку эта группа животных обитает не только в реках, но и в озерах, прудах, поэтому точнее было бы говорить — пресноводный рак.

Astacus fluviatilis) — представитель класса высших раков. Речные раки довольно древние животные, и появились в Юрском периоде, приблизительно 130 миллионов лет назад, и практически неизменными расселились почти во всех пресных водоемах Европы. Название «речной рак» не совсем правильное, поскольку эта группа животных обитает не только в реках, но и в озерах, прудах, поэтому точнее было бы говорить — пресноводный рак.

В поисках пищи речные раки никогда не отходят далеко от своих нор, и в среднем расстояние проходимое ими от норы колеблется от 1 до 3 метров. В пищевом рационе речных раков в основном преобладает растительная пища (~90 \%) и некоторую долю занимает животная (~10 \%). В растительную пищу раков входят разнообразные водоросли и свежие водные или влаголюбивые растения — крапива, кувшинка, хвощ, элодея, и рдест. В диапазон животной пищи потребляемой речными раками в основном входят разнообразные моллюски, головастики, черви, насекомые и их лечинки. В рацион животной пищи речных раков в качестве постоянного компонента пищи входит также и разного рода падаль — трупы животных и птиц, которые раки нередко объедают «дочиста». В зимний период времени раки питаются также опавшими листьями деревьев. По подсчётам исследователей замечено что самки речного рака потребляют большее количество пищи, но питаются реже чем самцы.

В зимний период времени раки питаются также опавшими листьями деревьев. По подсчётам исследователей замечено что самки речного рака потребляют большее количество пищи, но питаются реже чем самцы.

Обитает в водоемах, которые должны иметь глубину 3-5 метров и впадины с большей глубиной — от 8 до 15 метров. Оптимальная температура воды летом должна быть — 16-22°С.

Речной рак активно охотится преимущественно ночью, а днём прячется в самых разнообразных естественных укрытиях (топляк, камни, расщелины и т. п.). Искуственным укрытием для раков являются выкапываемые или занимаемые ими норы, которые расположены обыкновенно по береговой линии в мягком грунте или глине. Длина рачьих нор в среднем достигает 30-35 см, и нередко доходит до полуметра. В летний период времени, раки предпочитают мелководные зоны водоёмов, а в зимний период они отдают предпочтение крепкому грунту (глина, песок и т. п.). Речные раки передвигаются своеобразным ходом, то есть пятятся назад, но в случае возникающей опасности плавают за счет резких и сильных взмахов хвостового плавника подобнокреветкам и некоторым другим ракообразным. Среди раков исследователями нередко отмечаются случаи каннибализма, и в основном это явление происходит при резком возрастании плотности популяции или бескормице. В отношениях между полами доминируют раки-самцы, так как они крупнее самок, а в случае возникновения конфликтов между самцами побеждает как правило более крупный и сильный рак.

Среди раков исследователями нередко отмечаются случаи каннибализма, и в основном это явление происходит при резком возрастании плотности популяции или бескормице. В отношениях между полами доминируют раки-самцы, так как они крупнее самок, а в случае возникновения конфликтов между самцами побеждает как правило более крупный и сильный рак.

1) Массовая вырубка лесов прогнозируемо приведёт сразу к нескольким негативным последствиям: во-первых существенным образом сократиться количество кислорода, выделяемого растениями в атмосферу, что крайне негативно повлияет на все организмы, для жизнедеятельности которых требуется кислород. Во-вторых, это существенным образом сократит ареалы обитания многих животных и растений, которым для нормального существования необходимы лесные биотопы.

2) Добыча нефти в океанах и её транспортировка весьма существенным образом влияет на загрязнение окружающей среды, особенно часто и сильно в те моменты, когда в результате добычи или транспортировки происходят те или иные аварии. Переработка наносит ещё более существенный вред природе, поскольку в результате неё в атмосферу выделяется огромное количество разнообразных газов и других соединений, негативно влияющих на озоновый слой и также загрязняющих окружающую среду.

Переработка наносит ещё более существенный вред природе, поскольку в результате неё в атмосферу выделяется огромное количество разнообразных газов и других соединений, негативно влияющих на озоновый слой и также загрязняющих окружающую среду.

3) Прямое истребление биологических видов существенным образом нарушает принципы функционирования эволюционно установившихся пищевых цепей, что приводит к нарушениям в балансе биомассы и постепенному сокращению численности абсолютно всех видов живых организмов на планете.

4) Применение химических веществ в борьбе с разнообразными вредителями несут негативные последствия по отношению к окружающей среде ввиду того, что из-за сокращения количества данных организмов увеличивается количество одних видов, которые человек очень часто потребляет в пищу, но в то же время существенно уменьшается количество организмов, для которых данные вредители были пищей.

5) Сброс в водные системы промышленных и канализационных отходов закономерно сокращает объемы привычной для водных пространств биомассы, и заставляет её менять среду своего обитания, из-за чего возникает дисбаланс в нормальном состоянии водных пространств, что закономерно приводит к уменьшению количества воды и изменению её качественных показателей.

Забота о потомстве у насекомых

Насекомые характеризуются развитым инстинктом заботы о потомстве. Это проявляется прежде всего в заготовке запасов пищи для будущих личинок либо в уходе за яйцами (или даже за личинками). Наиболее примитивное проявление заключается в обеспечении безопасности откладываемых яиц путём сбережения их в естественных убежищах, например, трещинах почвы или древесной коры, зарывания их в землю и т. п. Некоторые жуки прикрывают своё потомство собственным телом — южноамериканские жуки-щитоноски из рода Omaspides обладают расширенными боковыми краями надкрылий, под которыми укрываются до 20 молодых личинок. Некоторые клопы, например Phyllomorpha laciniata, откладывают яйца на спинную сторону тела самца, где они находятся до выхода личинок. Ряд долгоносиков, например долгоносики-плодожилы, проделывают отверстия в плодах разных деревьев и откладывают в них свои яйца. Листоеды из рода Phyllodecta изготавливают защитную капсулу для яиц из собственных экскрементов, ряд ночных бабочек покрывают отложенные яйца волосками со своего тела, тропические жуки-щитоноски рода Aspidomorpha сооружают настоящие оотеки. Ещё одним способом является изготовление из листьев т. н. «сигар» (или кульков-фунтиков) трубковёртами. Заготовка корма для личинок достигает сложности у жуков-навозников и включает в себя как рытьё норок под кучами помёта, так и транспортировку его (после скатывания в шары) на большие расстояния в сложную систему подземных камер и ходов. Мертвоеды, в частности жуки-могильщики, обеспечивают своих личинок пищей путём зарывания в землю трупов позвоночных животных.

Ещё одним способом является изготовление из листьев т. н. «сигар» (или кульков-фунтиков) трубковёртами. Заготовка корма для личинок достигает сложности у жуков-навозников и включает в себя как рытьё норок под кучами помёта, так и транспортировку его (после скатывания в шары) на большие расстояния в сложную систему подземных камер и ходов. Мертвоеды, в частности жуки-могильщики, обеспечивают своих личинок пищей путём зарывания в землю трупов позвоночных животных.

Самки обитающего в Японии древесного клопа Parastrachia japonensis ежедневно приносят в гнездо к своим личинкам плоды дерева Schoepfia jasminodora. Охраняют свои яйца и молодых личинок уховёртки. При этом самка для защиты яиц от плесени постоянно их облизывает. Ещё более сложное поведение обнаружено у сверчка Anurogryllus , обитающего в Северной Америке. Самка этого вида, кроме охраны отложенных ею яиц, ещё и регулярно приносит молодым личинкам пищу, а также кормит их мелкими и бесплодными кормовыми яйцами. Повзрослевшие личинки старших возрастов в дальнейшем покидают гнездо и живут отдельно от матери.

Признаки эусоциальности обнаружены у некоторых колониальных тлей, отдельных видов трипсов. У жуков-плоскоходов Austroplatypus incompertus, кроме заботы о потомстве, обнаружены разделение на плодовитые и бесплодные касты и перекрывание нескольких поколений. Жуки рода Pselaphacus из семейства грибовиков держатся группами и ведут своих личинок к грибам, которые те потом будут поедать. Представители семейства пассалидов отличаются высокоразвитым инстинктом заботы о потомстве. Обитая в гнилой древесине, эти жуки часто встречаются в ней целыми скоплениями, образуя социальные группы. Самцы и самки, живя парами, совместно выкармливают своё потомство пережёванной древесиной, прошедшей ферментацию. Они также охраняют куколок и недавно вышедших из них имаго.

Наибольшее разнообразие форм заботы о потомстве наблюдается среди жалящих перепончатокрылых, таких как осы и пчёлы. При этом различают разные стадии перехода от одиночного образа жизни к общественному (пресоциальность, субсоциальность, полусоциальность, парасоциальность и квазисоциальность). Высшая стадия заботы о потомстве (эусоциальность муравьёв, медоносных пчёл и т. д.) встречается у общественных насекомых.

Высшая стадия заботы о потомстве (эусоциальность муравьёв, медоносных пчёл и т. д.) встречается у общественных насекомых.

Целый ряд одиночных ос охотятся на других насекомых или пауков, которых они парализуют жалом, после чего переносят в гнездо, где кормят ими своих личинок. Например, аммофилы охотятся на гусениц бабочек, дорожные осы — на пауков, пчелиный волк — на пчёл, сфексы — на саранчовых и кузнечиков, Sphecius — на цикад, Ampulex compressa — на тараканов, мелкие осы-пемфредонины — на тлей, трипсов и коллембол. Одноразовое снабжение пищей личиночных камер и их запечатывание после откладывания яйца считаются примитивными. Более эволюционно продвинутые осы выкармливают своё потомство постепенно, периодически принося ему очередные порции свежего корма в виде парализованных жертв. Например, одиночные осы-бембексы ежедневно приносят своим личинкам по несколько убитых мух (Tabanidae, Syrphidae).

Примитивная забота о потомстве примеры. Забота о потомстве.

Полное отсутствие заботы о потомстве

Полное отсутствие заботы о потомстве

Как известно, для успешного существования биологического вида, каждое поколение его представителей должно оставить после себя потомство, способное к размножению. Успешность его выживания в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, являющейся важным фактором естественного отбора. В процессе родов и последующем процессе ухода за потомством реализуется главным образом инстинктивное поведение. Так, например, сразу же после выхода плода из родовых путей самка млекопитающего освобождает его от плодных оболочек, перегрызает пуповину, съедает плодные оболочки и послед и активно облизывает новорожденного. Детеныши самки, которая не осуществляет первичный уход за ними, в природе обречены на гибель, с ними элиминируется и сам этот, в большой степени наследственно обусловленный, признак.

Успешность выживания потомства в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, являющейся важным фактором естественного отбора. Забота о потомстве у многих животных начинается с подготовки к появлению его на свет. Часто сезонные миграции животных связаны с перемещением в места размножения, иногда за многие тысячи километров от места обитания. Животные, не совершающие таких дальних путешествий, тоже заранее выбирают свою гнездовую территорию, а многие из них тщательно охраняют ее и готовят укрытия — гнезда, норы, берлоги, приспособленные для будущего потомства.

Часто сезонные миграции животных связаны с перемещением в места размножения, иногда за многие тысячи километров от места обитания. Животные, не совершающие таких дальних путешествий, тоже заранее выбирают свою гнездовую территорию, а многие из них тщательно охраняют ее и готовят укрытия — гнезда, норы, берлоги, приспособленные для будущего потомства.

Типы заботы о потомстве

В животном мире встречаются самые разные формы заботы о потомстве: от полного отсутствия до сложнейших и длительных взаимоотношений между детьми и родителями. В простейшем виде забота о потомстве имеется у всех организмов и выражается в том, что размножение происходит только в условиях, благоприятных для потомства, — при наличии пищи, подходящей температуре и т.д.

1. Полное отсутствие заботы о потомстве. Большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Успешность существования подобных видов обеспечивает массовость их размножения. В просторах океана множество видов беспозвоночных и рыб, собираясь гигантскими стаями, откладывают миллионы яиц, которые тут же поедаются огромным количеством разнообразных плотоядных существ. Единственным спасением для подобных видов является колоссальная плодовитость, позволяющая все же выжить и дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для существования популяции количеству потомков. Сотнями и миллионами исчисляется количество икринок у множества видов рыб, откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных морях крупной морской щуки — мольвы выметывает за один сезон до 60 миллионов, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 миллионов икринок. Представленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах. Та же участь постигает и выведшихся из икры личинок.

Единственным спасением для подобных видов является колоссальная плодовитость, позволяющая все же выжить и дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для существования популяции количеству потомков. Сотнями и миллионами исчисляется количество икринок у множества видов рыб, откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных морях крупной морской щуки — мольвы выметывает за один сезон до 60 миллионов, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 миллионов икринок. Представленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах. Та же участь постигает и выведшихся из икры личинок.

2. Вынашивание отложенных яиц на теле одного из родителей. Самки многих морских животных прикрепляют отложенные яйца непосредственно к своему телу и вынашивают их, а также выведшуюся молодь, до обретения ими самостоятельности. Подобное поведение наблюдается у многих водных животных: морских звезд, креветок и других ракообразных. Такое поведение представляет собой следующую ступень усложнения заботы о потомстве, но в целом оно не отличается особой изобретательностью.

Такое поведение представляет собой следующую ступень усложнения заботы о потомстве, но в целом оно не отличается особой изобретательностью.

Количество отложенных яиц обратно пропорционально уровню родительской заботы. Эту закономерность хорошо подтверждают морские звезды, среди которых наблюдаются как виды, выметывающие яйца непосредственно в воду, где они оплодотворяются спермой нескольких самцов, так и виды, вынашивающие яйца на своем теле. У видов первой группы число созревающих в организме самки яйцеклеток достигает 200 миллионов, тогда как у морских звезд, проявляющих заботу о потомстве, количество отложенных яиц не превышает нескольких сотен.

4. Строительство гнезд и их охрана до рождения потомства. Более совершенным типом заботы о потомстве можно считать строительство гнезда, откладку туда яиц или икры и его охрану до того момента, пока подрастающая молодь его не покинет. Такое поведение характерно для ряда видов рыб, пауков, осьминогов, некоторых многоножек и т.д. К подобному же уровню заботы можно отнести и вынашивание икры и мальков во рту самцами некоторых рыб, а также икры и головастиков на задних ногах жабы-повитухи или на спине у самца пиппы суринамской. В данном случае ротовая полость или спина выполняют функции гнезда. Для данного уровня характерно отсутствие всяческого интереса со стороны родителей к молоди, чуть обретающей самостоятельность.

К подобному же уровню заботы можно отнести и вынашивание икры и мальков во рту самцами некоторых рыб, а также икры и головастиков на задних ногах жабы-повитухи или на спине у самца пиппы суринамской. В данном случае ротовая полость или спина выполняют функции гнезда. Для данного уровня характерно отсутствие всяческого интереса со стороны родителей к молоди, чуть обретающей самостоятельность.

5. Забота о потомстве до обретения ими самостоятельности. Длительная забота о потомстве отмечается у некоторых видов беспозвоночных и рыб. Большого совершенства достигает забота о потомстве у общественных насекомых.

Множество примеров разных типов родительского поведения демонстрируют амфибии. У высших позвоночных наблюдаются разные способы заботы о потомстве, которые зависят, прежде всего, от уровня зрелости новорожденных.

В самых общих чертах среди них можно выделить следующие группы родительского поведения:

выращивание потомства одной самкой или одним самцом;

выращивание потомства обоими родителями;

выращивание детенышей в сложной семейной группе.

Значение заботы о потомстве

Большое значение, особенно у незрелорождающихся животных, приобретает родительская забота о потомстве, т. е. действия животных, обеспечивающие или улучшающие условия выживания и развития потомства. В процессе эволюции у многих групп животных возникли приспособления к защите и питанию развивающегося потомства со стороны родительской особи. Сюда относится и прохождение эмбриональных стадий развития в теле матери. Однако понятие «забота о потомстве» применяется лишь к постэмбриональному периоду. В ряде случаев забота о потомстве ограничивается созданием убежища и заготовкой пищи для будущего потомства, но материнская особь при этом не встречается с ним (превентивная забота о потомстве). Так, некоторые осы откладывают яйца на парализованных ими насекомых, которых прячут в специально вырытых норках, но затем уже не заботятся о вылупившихся личинках.

Более высокой формой заботы о потомстве является уход за потомством, проявляющийся в двух основных формах: пассивной и активной. В первом случае взрослые особи носят с собой яйца или молодых животных в специальных кожных углублениях, складках, сумках. Молодые животные при этом иногда питаются выделениями материнской особи. Эта форма ухода за потомством встречается у отдельных видов иглокожих, ракообразных, моллюсков, пауков, рыб (морской конек и игла, некоторые тропические окунеобразные — цихлиды), земноводных (жаба-повитуха, американская пипа, лягушка gastrotueca marsupiata), низших млекопитающих (ехидна, сумчатые). При активном же уходе за потомством взрослые особи выполняют специфические действия, направленные на обеспечение всех или многих сфер его жизнедеятельности — личинок насекомых, молоди рыб, птенцов, детенышей млекопитающих. Кроме устройства убежищ, кормления, обогрева, защиты, очищения поверхности тела и т. п. родители у многих высших животных (птиц и млекопитающих) также обучают свое потомство (например, находить пищу, распознавать врагов и т. д.).

В первом случае взрослые особи носят с собой яйца или молодых животных в специальных кожных углублениях, складках, сумках. Молодые животные при этом иногда питаются выделениями материнской особи. Эта форма ухода за потомством встречается у отдельных видов иглокожих, ракообразных, моллюсков, пауков, рыб (морской конек и игла, некоторые тропические окунеобразные — цихлиды), земноводных (жаба-повитуха, американская пипа, лягушка gastrotueca marsupiata), низших млекопитающих (ехидна, сумчатые). При активном же уходе за потомством взрослые особи выполняют специфические действия, направленные на обеспечение всех или многих сфер его жизнедеятельности — личинок насекомых, молоди рыб, птенцов, детенышей млекопитающих. Кроме устройства убежищ, кормления, обогрева, защиты, очищения поверхности тела и т. п. родители у многих высших животных (птиц и млекопитающих) также обучают свое потомство (например, находить пищу, распознавать врагов и т. д.).

Именно активный уход за потомством, высокоразвитая забота о нем делают возможным незрелорождение, а тем самым и все обусловленные им особенности психического развития. При этом эволюция заботы о потомстве знаменовалась, с одной стороны, интенсификацией и дифференциацией действий родителей по отношению к потомству, с другой стороны, усилением его зависимости от взрослых животных. Одновременно резко понизилась плодовитость. Однако возрастающая забота о потомстве влечет за собой и растущее противоречие между потребностями родительской особи и ее потомства. Это противоречие регулируется естественным отбором в сторону наибольшего прогресса вида. В. А. Вагнер охарактеризовал это формулой: минимум жертв матери — максимум требований потомства.

При этом эволюция заботы о потомстве знаменовалась, с одной стороны, интенсификацией и дифференциацией действий родителей по отношению к потомству, с другой стороны, усилением его зависимости от взрослых животных. Одновременно резко понизилась плодовитость. Однако возрастающая забота о потомстве влечет за собой и растущее противоречие между потребностями родительской особи и ее потомства. Это противоречие регулируется естественным отбором в сторону наибольшего прогресса вида. В. А. Вагнер охарактеризовал это формулой: минимум жертв матери — максимум требований потомства.

Таким образом, прогрессивные эволюционные приобретения, обеспечившие более гибкое приспособление растущего организма к условиям его жизни в постнатальном онтогенезе, имеют весьма сложную природу и включают в себя разные формы заботы о потомстве в зависимости от степени зрелорождаемости. Всем комплексом этих факторов определяется в каждом случае конкретный ход постнатального развития поведения.

Из книги

Рассказ о жизни рыб

автора

Правдин Иван Федорович

Нерест и забота о потомстве

На нерестилища рыбы, готовящиеся к размножению, приходят в так называемом брачном наряде, хотя не для всех рыб этот наряд служит украшением. Нерестующую горбушу или кету мало украшает вырастающий у них на спине горб, красивая голова становится

Нерестующую горбушу или кету мало украшает вырастающий у них на спине горб, красивая голова становится

Племенное разведение собак

автора

Сотская Мария Николаевна

ГЛАВА 14

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ЗАБОТА О ПОТОМСТВЕ

Как известно, для успешного существования биологического вида, каждое поколение его представителей должно оставить после себя потомство, способное к размножению. Успешность его выживания в огромной степени зависит

Первопоселенцы суши

автора

Акимушкин Игорь Иванович

Свадебные танцы и увы, семейные заботы

Это редкое и незабываемое зрелище! К сожалению, немногим из людей повседневные заботы позволяют присутствовать на спектаклях, которые по весне церемонно разыгрывают пауки-волки перед капризными своими паучихами. Доктор Бристоу

Экология [Конспект лекций]

автора

Горелов Анатолий Алексеевич

4.2. Значение коэволюции

В 60-х годах ХХ века Л. Маргулис предположила, что эукариотические клетки произошли в результате симбиотического союза простых прокариотических клеток, таких как бактерии. Маргулис выдвинула гипотезу, что митохондрии (клеточные органеллы, которые

Маргулис выдвинула гипотезу, что митохондрии (клеточные органеллы, которые

Биология [Полный справочник для подготовки к ЕГЭ]

автора

Лернер Георгий Исаакович

Из книгиМуравьи, кто они?

автора

Мариковский Павел Иустинович

Семья и забота о потомстве

Воспитание потомстваИнстинкт заботы о потомстве сильно развит у муравьев. При опасности, разорении муравейника, нападении на него врагов, муравьи, прежде всего, бросаются спасать свое потомство: яички, личинок, куколок, в то время, как другие

Генетическая одиссея человека

автора

Уэллс Спенсер

8

Значение культуры

В начале времен, когда был создан мир и родились боги, у каждого из них была своя обязанность по сохранению земли. Их тяжкий труд привел к жалобам и требованиям найти лучшее решение. Однажды богиня воды Намму решила создать из глины человека. Это

Стой, кто ведет? [Биология поведения человека и других зверей]

автора

Жуков. Дмитрий Анатольевич

8

Значение культуры

Эпиграф к этой главе — переложение мифа о сотворении, взятое из книги Артура Коттерелла «Энциклопедия мировой мифологии» (Arthur Cotterell. Encyclopedia of World Mythology. — Paragon, Bath, 1999).Сокращенную версию бортового журнала Кука с корабля «Резолюшн» можно найти в книге

Encyclopedia of World Mythology. — Paragon, Bath, 1999).Сокращенную версию бортового журнала Кука с корабля «Резолюшн» можно найти в книге

По следам минувшего

автора

Яковлева Ирина Николаевна

Значение углеводов

Углеводы играют особую роль среди веществ, поступающих в организм с пищей, поскольку именно они являются основным, а для нервных элементов – единственным источником энергии для клеток. Поэтому уровень углеводов в крови – один из важнейших

Мир животных. Том 5 [Рассказы о насекомых]

автора

Акимушкин Игорь Иванович

Социальное значение

На высокую ценность этого качества – управляемости – указывает распространенность фамилии Смирнов, самой популярной русской фамилии после библейских Иванов и Петров. Основной массе населения русского государства фамилии стали присваивать с

Почему мы любим [Природа и химия романтической любви]

автора

Фишер Хелен

Гносеологическое значение имитации

Подражательное, имитационное обучение имеет важный аспект – обучение путем аналогии, т. е. самоподражательное. Человек, усвоивший некое понятие, чтобы научиться его использовать, должен рассмотреть ряд конкретных примеров

е. самоподражательное. Человек, усвоивший некое понятие, чтобы научиться его использовать, должен рассмотреть ряд конкретных примеров

Животный мир Дагестана

автора

Шахмарданов Зияудин Абдулганиевич

БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ МАЛЕНЬКОЙ ДВИНИИ

Кончилась короткая прохладная ночь пермского лета. Как всегда, первым проснулся ветер, вдруг всколыхнувший сонные лапы вальхий и седые от росы веера папоротников. Затем проснулась вода, поймавшая еще неяркие перламутровые отблески

Тайны пола [Мужчина и женщина в зеркале эволюции]

автора

Бутовская Марина Львовна

Свадебные танцы и, увы, семейные заботы

Это редкое и незабываемое зрелище! К сожалению, не многим из людей повседневные заботы позволяют присутствовать на спектаклях, которые по весне церемонно разыгрывают пауки-волки перед капризными своими паучихами. Доктор У. Бристоу

автора

«Особое значение»

Одно из первых значительных изменений, происходящих с вашим сознанием, когда вы влюблены, связано с тем, что объект любви приобретает для вас, как говорят психологи, «особое значение». Любимый человек кажется необыкновенным, уникальным, самым важным

Любимый человек кажется необыкновенным, уникальным, самым важным

автора Из книги

автора

Родительский вклад (почему у большинства животных самки чаще заботятся о потомстве)

Теория Р. Фишера прояснила одну из загадок теории полового отбора Ч. Дарвина. А именно: каким путем могли возникнуть и сформироваться предпочтения в выборе полового партнера. Однако и в

почему сохранились различные формы заботы о потомстве, если все они не максимально эффективны?

Ответы:

Так устроена природа. Эти формы поведения регулируются главным образом гормонами, выделяемыми гипофизом и яичником.

Для того чтобы вид продолжал существовать, каждое поколение должно оставить после себя потомство, способное к размножению. Большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Они просто выметывают тысячи яиц, только из части их появляется молодь, еще меньшее число ее вырастает и размножается.

Более надежный способ продолжить род — после рождения ограниченного числа детенышей обеспечить их пищей, защитить от хищников и даже обучить некоторым навыкам. Заботу о потомстве проявляют в разных формах многие животные. Большинство из них наделены специальными родительскими инстинктами, однако у высокоорганизованных животных важное значение имеет также индивидуально приобретенный опыт.

Заботу о потомстве проявляют в разных формах многие животные. Большинство из них наделены специальными родительскими инстинктами, однако у высокоорганизованных животных важное значение имеет также индивидуально приобретенный опыт.

Похожие вопросы

Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в В, расстояние между которыми равно 100 км. Отдохнув, он отправился обратно в А, увеличив скорость на 15 кмч. По пути он сделал остановку на 6 часов, в результате чего затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в в. Найдите скорость велосипедиста на пути А в В. Помогите, пожалуйста(

Как известно, для успешного существования биологического вида каждое поколение его представителей должно оставить после себя потомство, способное к размножению. В процессе родов и последующем процессе ухода за потомством реализуется главным образом инстинктивное поведение. Так, например, сразу же после выхода плода из родовых путей самка млекопитающего освобождает его от плодных оболочек, перегрызает пуповину, съедает плодные оболочки и послед и активно облизывает новорожденного. Детеныши самки, которая не осуществляет первичный уход за ними, в природе обречены на гибель, с ними элиминируется и сам этот признак, в большой степени наследственно обусловленный.

Детеныши самки, которая не осуществляет первичный уход за ними, в природе обречены на гибель, с ними элиминируется и сам этот признак, в большой степени наследственно обусловленный.

Успешность выживания потомства в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, являющейся важным фактором естественного отбора. Забота о потомстве у многих животных начинается с подготовки к появлению его на свет. Часто сезонные миграции животных связаны с перемещением в места размножения, иногда за многие тысячи километров от места обитания. Животные, не совершающие таких дальних путешествий, тоже заранее выбирают свою гнездовую территорию, а многие из них тщательно охраняют ее и готовят укрытия – гнезда, норы, берлоги, приспособленные для будущего потомства.

Типы заботы о потомстве

В животном мире встречаются самые разные формы заботы о потомстве: от полного отсутствия до сложнейших и длительных взаимоотношений между детьми и родителями.

Полное отсутствие заботы о потомстве

Заметим, что в простейшем виде забота о потомстве имеется у всех организмов и выражается в том, что размножение происходит только в условиях, благоприятных для потомства, – при наличии пищи, подходящей температуре и т. д. В дальнейшем большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Успешность существования подобных видов обеспечивает массовость их размножения. В просторах океана множество видов беспозвоночных и рыб, собираясь гигантскими стаями, откладывают миллионы яиц, которые тут же поедаются огромным количеством разнообразных плотоядных существ. Единственным спасением для подобных видов является колоссальная плодовитость, позволяющая все же выжить и дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для существования популяции количеству потомков. Сотнями и миллионами исчисляется количество икринок у множества видов рыб, откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных морях крупной морской щуки – мольвы выметывает за один сезон до 60 млн икринок, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 млн икринок. Предоставленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах.

д. В дальнейшем большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Успешность существования подобных видов обеспечивает массовость их размножения. В просторах океана множество видов беспозвоночных и рыб, собираясь гигантскими стаями, откладывают миллионы яиц, которые тут же поедаются огромным количеством разнообразных плотоядных существ. Единственным спасением для подобных видов является колоссальная плодовитость, позволяющая все же выжить и дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для существования популяции количеству потомков. Сотнями и миллионами исчисляется количество икринок у множества видов рыб, откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных морях крупной морской щуки – мольвы выметывает за один сезон до 60 млн икринок, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 млн икринок. Предоставленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах. Та же участь постигает и выведшихся из икры личинок, однако выживших все же достаточно для поддержания численности вида.

Та же участь постигает и выведшихся из икры личинок, однако выживших все же достаточно для поддержания численности вида.

Вынашивание отложенных яиц на теле одного из родителей

Самки многих морских животных прикрепляют отложенные яйца непосредственно к своему телу и вынашивают их, а также выведшуюся молодь – до обретения ею самостоятельности. Подобное поведение наблюдается у многих водных животных: морских звезд, креветок и других ракообразных (рис. 12.9). Такое поведение представляет собой следующую ступень усложнения заботы о потомстве, но в целом оно не отличается особой изобретательностью.

Рис. 12.9.

пассивный способ заботы о потомстве

Количество отложенных яиц обратно пропорционально уровню родительской заботы. Эту закономерность хорошо подтверждают морские звезды, среди которых наблюдаются как виды, выметывающие яйца непосредственно в воду, где они оплодотворяются спермой нескольких самцов, так и виды, вынашивающие яйца на своем теле. У видов первой группы число созревающих в организме самки яйцеклеток достигает 200 млн, тогда как у морских звезд, проявляющих заботу о потомстве, количество отложенных яиц не превышает нескольких сотен.

Откладка яиц в предварительно подысканную или специально подготовленною самкой среду

Строительство гнезд и их охрана до рождения потомства

Более совершенным типом заботы о потомстве можно считать строительство гнезда, откладку туда яиц или икры и его охрану до того момента, пока подрастающая молодь его не покинет. Такое поведение характерно для ряда видов рыб, пауков, осьминогов, некоторых многоножек и т.д. К подобному же уровню заботы можно отнести и вынашивание икры и мальков во рту самцами некоторых рыб, а также икры и головастиков на задних ногах жабы-повитухи. Для описываемого уровня характерно отсутствие всяческого интереса со стороны родителей к молоди, обретающей самостоятельность.

Рис. 12.10.

Забота о потомстве до обретения им самостоятельности

Длительная забота о потомстве отмечается у некоторых видов беспозвоночных и рыб. Большого совершенства достигает забота о потомстве у общественных насекомых.

Множество примеров разных типов родительского поведения демонстрируют амфибии (рис. 12.10). У высших позвоночных наблюдаются разные способы заботы о потомстве, которые зависят прежде всего от уровня зрелости новорожденных. В самых общих чертах среди них можно выделить следующие группы родительского поведения:

- – выращивание потомства одной самкой или одним самцом;

- – выращивание потомства обоими родителями;

- – выращивание детенышей в сложной семейной группе.

Тема урока «Забота о потомстве»

Ход урока:

I. Организация начала урока.

I

I

. Введение в тему урока:

1.Фронтальная беседа:

—

Что такое приспособленность?

Какие формы приспособленности знаете? Назовите их и приведите примеры

Как понять, что приспособленности носят относительный характер?

2. Биологический диктант.

Вставить термин, который означает это определение.

1. Процесс выживания наиболее приспособленных в данных условиях особей — называется …

2. Окраска, помогающая скрыться в окружающей среде, называется …

2. Приобретение сходства с каким–нибудь предметом, называется …

3. Сходство между незащищенными и защищенными видами называется …

4.Любая … относительна.

Ответ: естественный отбор, покровительственная окраска, маскировка, мимикрия, приспособленность.

III

.

Формирование новых знаний:

Мы с вами выделили: морфологические, физиологические, биохимические, этологические приспособления. Этологическими приспособлениями обладают животные с высокоразвитой нервной системой. Такие приспособления проявляются в многообразных формах поведения животных, направленных на выживание отдельных особей и вида в целом. Различают врожденные и приобретённые этологические приспособления, к врождённым относятся брачное поведение, забота о потомстве, избегание хищников, миграции. Сегодня мы с вами остановимся на заботе о потомстве.

Как она проявляется у представителей различных классов животных и чему она служит?

1 слайд.

Забота о потомстве — это цепь последовательных рефлексов, выработавшихся в процессе эволюции, обеспечивающих сохранение вида.

Как проявляется забота о потомстве у разных животных?

3 слайд. Класс Насекомые

. У тех видов насекомых, которые проявляют заботу о потомстве, она выражается в том, что родители стремятся обеспечить своим отпрыскам источник пищи. Яркий тому пример жуки-скарабеи. Из свежего навоза они делают шарики и откатывают на некоторое расстояние. Здесь они зарываются в землю, и или съедаются самими жуками или же на него откладывается яичко. Вышедшая из него личинка обеспечена лакомой пищей на весь период своего развития. Такое явление мы видим у бабочки-капустницы, ос, молей, наездников.

4 слайд. Класс Паукообразные.

Самка каракурта, смертельно ядовитого паука, обитающего в Средней Азии, оказывается достаточно заботливой мамашей. Яйца, помещенные в яйцевой кокон, подвешиваются к потолку пещерки, в которой обитает паук. Они находятся под надежной защитой сначала яда мамаши, а потом, когда она погибает, они зимуют под плотной оболочкой.

5 слайд.

Класс ракообразные.

Речные раки своё потомство тоже не бросают. Они носят икринки с собой. Когда рачата вылупляются из икринок, прикрепляются к брюшным ножкам матери. И там они остаются пока не станут самостоятельными.

2.Класс Рыбы.

6 слайд.

В течение многих миллионов лет вырабатывались у рыб удивительные способы заботы о потомстве. Рыбка

тиляпия носит икру и молодь в своем рту! Мальки спокойно плавают вокруг своей матери, что-то глотают, выжидают. Но стоит возникнуть малейшей опасности, как мать подает сигнал, резко двинув хвостом и по-особому подрагивая плавниками, и… мальки тут же устремляются в убежище — рот матери.

7 слайд.

У пресноводной рыбки

горчака

на время размножения вырастает яйцеклад. Самка откладывает икринки в мантийную полость двустворчатых моллюсков. Тут и развиваются мальки горчака. Некоторые рыбы для мальков строят гнёзда. Из пены строят гнёзда макроподы, гурами,

лабиринтовые рыбы.

8 слайд

. Самец трёхиглой колюшки тоже строит гнездо для самки. Когда гнездо готово, самец загоняет туда одну за другой самок, которые откладывают туда икринки по несколько штук. Самки отплывают, а самец сторожит гнездо. А также освежает воду, быстро двигая грудными плавниками.

9 слайд.

Донная рыба пинагора

встречается в Баренцовом и Белом морях. Во время отлива, когда икринки оказываются на мели, пинагора набирает в желудок воду, обрызгивает икру изо рта.

10 слайд

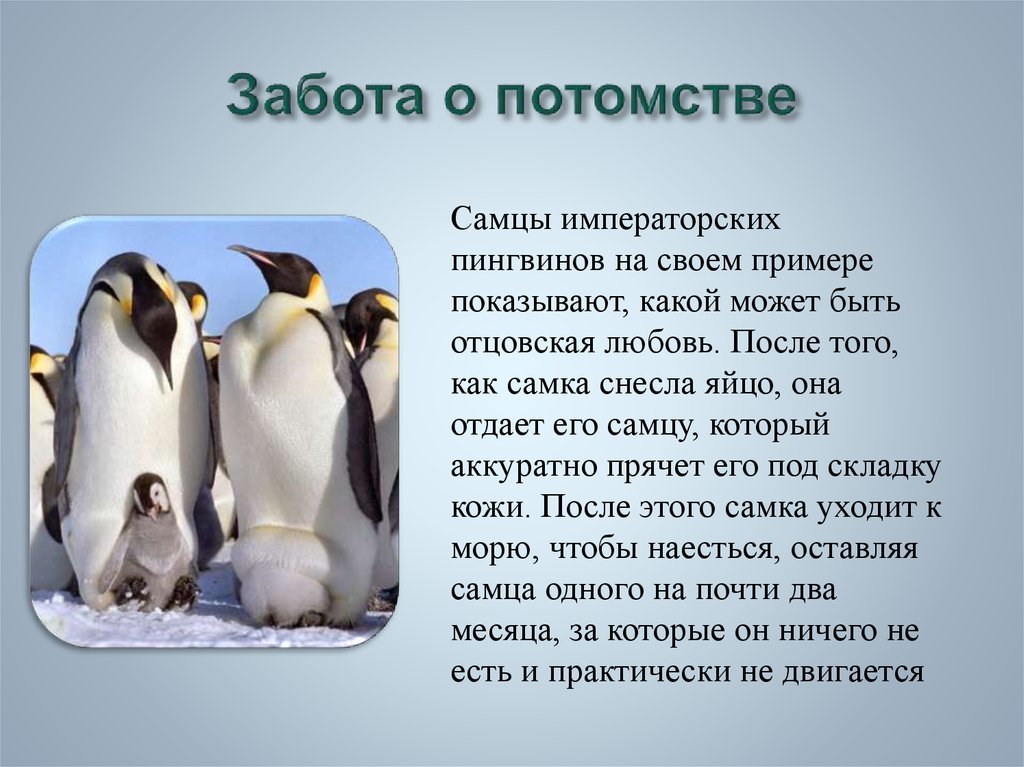

. У морских коньков заботу о потомстве берет на себя самец. Самка откладывает икру ему в выводковую сумку под хвостом, где он ее и вынашивает. Даже после вылупления мальков самец некоторое время носит их в сумке.

3.Класс земноводные

.

11 слайд.

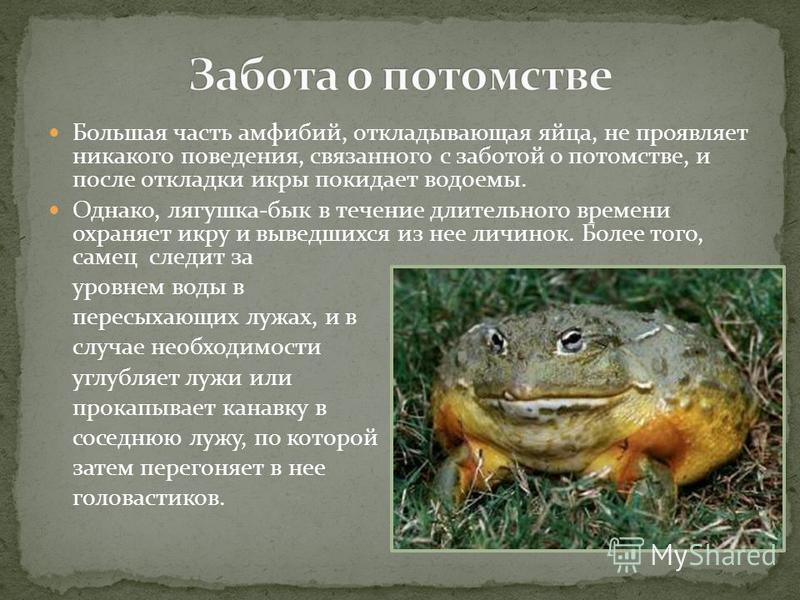

Большая часть амфибий, откладывающая яйца, не проявляет никакого поведения, связанного с заботой о потомстве, и после откладки икры покидает водоемы, оставляя свое потомство на произвол судьбы. Однако, например, обитающая на островах Карибского бассейна лягушка-бык в течение длительного времени охраняет икру и выведших из нее личинок. Более того, самец следит за уровнем воды в пересыхающих лужах, в которых они развиваются, и в случае необходимости углубляет лужи или прокапывает канавку в соседнюю лужу, по которой затем перегоняет в нее головастиков. Древесные лягушки-квакши. Обитая в кронах тропических лесов, многие квакши сталкиваются с проблемой поиска воды для своего потомства. Поэтому среди представителей этого семейства есть такие, у которых развиты очень интересные формы заботы о потомстве. У одних видов родители сооружают на растениях специальные гнезда, заменяющие личинкам водоемы, у других — строят искусственные водоемы, у третьих вынашивают яйца и личинок на себе.

12 слайд.

Так, тропические квакши-листолазы откладывают икру на листья деревьев и охраняют кладку до момента вылупления личинок. Вылупившиеся из яиц головастики заползают на влажную спину самца, и он по одному переносит их в микроводоемчики, находящиеся тут же на деревьях, в пазухах листьев. В случае отсутствия подходящих водоемчиков, головастики остаются на спине самца в течение всего периода метаморфоза. Он периодически купается вместе с ними в более крупных лужах. У некоторых листолазов самцы постоянно переносят головастиков из одной ванночки в другую, чтобы они, съев в маленьком водоеме всю пищу, не голодали. У одного вида листолазов, в водоемчики, расположенные у основания листьев, головастиков переносит самка. Затем она регулярно навещает детенышей и откладывает в воду по несколько неоплодотворенных икринок, которые служат питанием головастикам.

13 слайд

. Весьма заботливыми отцами являются самцы сухопутной европейской жабы-повитухи. Самки откладывают яйца на суше в виде двух шнуров, содержащих по 20-50 яиц. Самец помогает самке освободиться от них. Схватив шнуры пальцами задних ног, он вытягивает их наружу и наматывает на себя. Активный самец может получить таким способом яйца от двух-трех самок. В течение всего периода развития икры самец носит шнуры на себе. В конце этого периода самец отправляется на поиски водоема, где и происходит вылупление личинок. После этого он освобождается от опустевших шнуров. Некоторые виды лягушек вынашивают икру и личинок в специальных выводковых сумках. В период размножения кожа, образующая сумку, меняет свою структуру. Из нее исчезают ядовитые железы, пигментные клетки, рассасывается кератин. Она становится нежной и обогащается сосудами. На весь белый свет прославилась жаба- пипа: она икринки вынашивает на спине! В особых ячейках, похожих на соты. Такая живая детская коляска на 2 сотни мест! Возит головастиков на себе, пока те не станут на ноги.

14 слайд.

У австралийских сумчатых квакш сумки-карманы находятся в клоаковой области самцов. Развитие икры проходит на земле, а вышедшие из нее личинки сами заползают в сумки своего родителя. Большой желточный мешок обеспечивает их достаточным питанием и позволяет пробыть в выводковых сумках до метаморфоза. У ряда видов сумка, как рюкзак, расположена на спине или на животе.

4.Рептилии

.

Лишь немногие рептилии охраняют свои кладки, и практически никто из них не заботится о судьбе появившихся на свет детенышей.

15

слайд

. Более того, многие мамаши-рептилии при случае могут и закусить собственным потомством. Исключение составляют крокодилы. Они откладывают свои яйца в своеобразные гнезда из песка, глины и камней. тщательно охраняют «гнездо». А после вылупления детенышей очень осторожно переносят в более безопасное место.

16 слайд.

Морские черепахи совершают дальние миграции с целью размножения на определенные участки морских побережий. В эти места они собираются из разных районов, зачастую расположенных за многие сотни километров. Например, зеленая черепаха, направляясь с побережья Бразилии к острову Вознесения в Атлантическом океане, преодолевает расстояние в 2600 км, борясь с течениями и выдерживая точный курс. На суше самка передвигается с большим трудом, неуклюже толкая свое тело вперед и оставляя после себя широкий след, похожий на след гусеничного трактора. Она движется медленно и стремится к одной единственной цели — найти подходящее место для кладки. Выбравшись за линию прибоя, самка тщательно обнюхивает песок, затем разгребает его и делает неглубокую ямку, в которой потом с помощью только задних конечностей выкапывает кувшинообразное гнездо. Форма гнезда одинакова у всех видов черепах. За сезон размножения самки откладывают яйца от двух до пяти раз; в кладке от 30 до 200 яиц. Родительское поведение у черепах отсутствует, после откладки яиц они уходят опять в море, и, вылупившись, детеныши проделывают путь с берега до воды

и далее без родителей

5.Класс Птицы.

Редко бывает, чтобы насиживающая птица или особенно птица у выводка пыталась в момент опасности незаметно скрыться. Крупные птицы, защищая свой выводок, нападают на врага. Лебедь может при этом сломать ударом крыла руку человека. Чаще, однако, птицы «отводят» врага. На первый взгляд кажется, что птица, спасая выводок, сознательно отвлекает на себя внимание врага и притворяется хромой или подстреленной. Но на самом деле у птицы в этот момент два противоположных стремления-рефлекса: стремление бежать и стремление наброситься на врага. Сочетание этих стремлений и создает сложное поведение птицы, кажущееся наблюдателю сознательным. Когда птенцы вывелись из яиц, родители начинают выкармливать их. В этот период встречается строгое разделение труда.

17 слайд.

У тетерева, глухаря и уток выводок водит только одна самка. Самец о потомстве не заботится. У белой куропатки насиживает только самка, но с выводком ходят и «отводят» от него врага оба родителя. Впрочем, у выводковых птиц родители только оберегают птенцов и учат их находить пищу. Сложнее обстоит дело у птенцовых птиц. Как правило, у них кормят оба родителя, но часто один кормит энергично, а другой более ленив. У большого пестрого дятла самка приносит корм обычно через каждые 5 минут и трижды успевает покормить птенцов, пока прилетит с кормом самец. А у черного дятла птенцов кормит преимущественно самец.

18 слайд.

У ястреба-перепелятника охотится только самец. Он приносит добычу самке, которая неотлучно находится при гнезде. Самка рвет добычу на кусочки и оделяет ими птенцов. Если самка почему-либо погибла, самец будет складывать принесенную добычу на краю гнезда, а птенцы тем временен погибнут от голода. Мелкие птицы кормят птенцов очень часто. Большая синица приносит корм птенцам 350-390 раз в сутки, поползень — 380 раз, ласточка-красавка — до 500 раз, а американский крапивник — даже 600 раз. Стриж в поисках корма отлетает от гнезда иногда на 40 км. Он приносит к гнезду; не каждую пойманную мошку, а полный рот пищи. Добычу он склеивает слюной в комочек, а прилетев к гнезду, глубоко всовывает в глотки птенцов шарики из насекомых. В первые дни стрижи кормят птенцов такими усиленными порциями 34 раза в день, а когда птенцы подрастут и готовы уже вылететь из гнезда,- только 4-6 раз. Но и вылетев из гнезда, птенцы еще долго нуждаются в родительской заботе. Лишь постепенно приучаются сами находить и склевывать добычу.

6.Млекопитающие.

19 слайд.

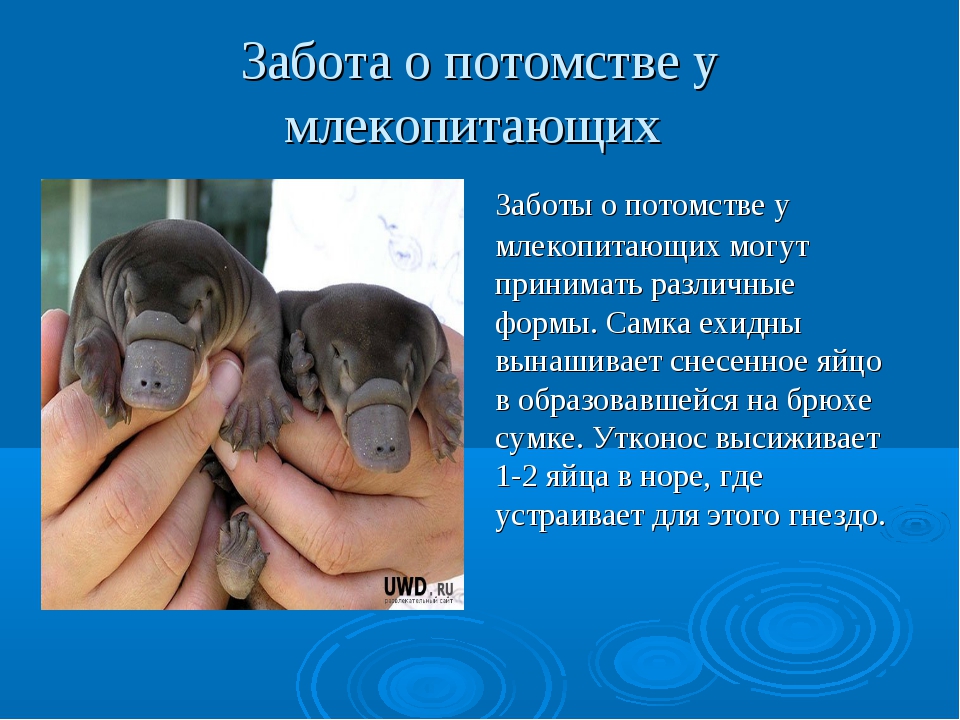

Заботы о потомстве у млекопитающих могут принимать различные формы. Самка ехидны вынашивает снесенное яйцо в образовавшейся на брюхе сумке. Утконос высиживает 1-2 яйца в норе, где устраивает для этого гнездо.

20 слайд.

Самка кенгуру вынашивает своего детёныша 8 месяцев в сумке на животе. Подросший и начавший уже самостоятельно кормиться молодой кенгуренок пользуется ею как временным убежищем еще в течение длительного времени. Во флоридском океанариуме наблюдали, как самка дельфина-афалины поддерживала своего новорожденного в плавучем положении на поверхности во время первых его дыхательных движений. Интересно, что в этом ей помогали и другие находившиеся тут же самки.

21 слайд

. Известен случай, когда шимпанзе-мать до тех пор трясла, подбрасывала и тормошила своего не подававшего никаких признаков жизни новорожденного, пока он не начал двигаться и дышать. Обезьяны пользуются такими «воспитательными» приемами по отношению к непослушным детенышам, как шлепки, покусывание, подталкивание, потягивание за руку и пр. Обезьяны нередко поддерживают или подсаживают детенышей при лазании, образуют своими телами «мост», по которому детеныши переправляются с дерева на дерево и пр.

22 слайд

Благоустройство гнезда, поддержание в нем чистоты, охрана выводка также представляют собой яркое выражение родительских инстинктов. Так, например, самка кролика утепляет гнездо выщипанным с брюха пухом, другие звери устраивают подстилку из мягких растительных материалов. Поедание матерью мертвых плодов, кала детенышей, перевод их из загрязненного убежища в другое, смена подстилки — все это имеет важное гигиеническое значение и до некоторой степени способствует сокрытию места нахождения выводка от врагов, так как устраняют запах логова. Мать часто вылизывает шерсть детенышей, выискивает у них блох. Самки енотовидных собак и барсуки часто выносят маленьких щенков из нор «на воздух» и через некоторое время снова бережно возвращают в гнездо. Временно удаляясь от логова или гнезда, родители прикрывают детенышей материалом подстилки или закупоривают входное отверстие норы. Возвращаясь к выводку, родители обычно некоторое время задерживаются в отдалении, обходят логово кругом, проверяя отсутствие опасности, как, например, волк или лисица. В период вывода потомства матерые волки, как правило, не нападают на домашний скот, пасущийся вблизи логова; если это «правило» нарушается, то обычно не взрослыми животными, а задержавшимися недалеко от логова переярками. Непослушных детенышей родители «наказывают», приводя этим в повиновение. Наблюдая, например, лисий выводок у норы, можно сделаться свидетелем того, как один из родителей, схватив замешкавшегося на поверхности после тревожного сигнала детеныша, сильно встряхивает его несколько раз и утаскивает в нору.

7.Человек.

23 слайд.

Наивысшего своего развития забота о потомстве достигает у культурного человека, обречённого со времени рождения на продолжительную беспомощность и требующего продолжительного подготовления к социальным условиям жизни. В то время как млекопитающие до тех пор кормят своих детей, пока они не получат возможности самостоятельно себя прокормить, что обыкновенно случается спустя несколько недель и самое большее несколько месяцев или два-три года по рождении, у человека забота о потомстве простирается до наступления периода, дающего возможность самостоятельно добывать себе пропитание, а у культурных классов — до наступления полной умственной трудоспособности, на чём, собственно, и основано образование семьи, имеющее своею основною целью воспитание детей.

Много примеров можно привести, что люди являются прекрасными родителями и примером для детей.

Но в настоящее время часто в человеческом обществе наблюдаются случаи отказа от своих родительских обязанностей, жестокого отношения и насилия в отношении к детям, чего редко увидишь у животных.

24 слайд.

Ее можно разделить на три группы

Забота о потомстве

Пассивная Активная Превентивная

Ребята приведите свои примеры этих групп:

IV

Подведение итогов урока.

Забота о потомстве это …….

Эволюционный смысл заботы о потомстве …….

Активная забота о потомстве это …….

Пассивная забота о потомстве это ……..

Превентивная забота о потомстве это ……

V

Оценки за урок.

VI

Сообщения Д/З.

стр. 45-49 читать и ответь на вопрос « Почему сохранились различные формы о потомстве, если не все они максимально эффективны?».

Как растения заботятся о потомстве?

Забота о потомстве у животных

Забота о потомстве

Успешность выживания потомства в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, являющейся важным фактором естественного отбора. Забота о потомстве у многих животных начинается с подготовки к появлению его на свет. Часто сезонные миграции животных связаны с перемещением в места размножения, иногда за многие тысячи километров от места обитания. Животные, не совершающие таких дальних путешествий, тоже заранее выбирают свою гнездовую территорию, а многие из них тщательно охраняют ее и готовят укрытия – гнезда, норы, берлоги, приспособленные для будущего потомства.

Типы заботы о потомстве

1. Полное отсутствие заботы о потомстве. Большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Успешность существования подобных видов обеспечивает массовость их размножения. В просторах океана множество видов беспозвоночных и рыб, собираясь гигантскими стаями, откладывают миллионы яиц, которые тут же поедаются огромным количеством разнообразных плотоядных существ. Единственным спасением для подобных видов является колоссальная плодовитость, позволяющая все же выжить и дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для существования популяции количеству потомков. Сотнями и миллионами исчисляется количество икринок у множества видов рыб, откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных морях крупной морской щуки – мольвы выметывает за один сезон до 60 миллионов, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 миллионов икринок. Представленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах. Та же участь постигает и выведшихся из икры личинок.

2. Вынашивание отложенных яиц на теле одного из родителей. Самки многих морских животных прикрепляют отложенные яйца непосредственно к своему телу и вынашивают их, а также выведшуюся молодь, до обретения ими самостоятельности. Подобное поведение наблюдается у многих водных животных: морских звезд, креветок и других ракообразных. Такое поведение представляет собой следующую ступень усложнения заботы о потомстве, но в целом оно не отличается особой изобретательностью.

Количество отложенных яиц обратно пропорционально уровню родительской заботы. Эту закономерность хорошо подтверждают морские звезды, среди которых наблюдаются как виды, выметывающие яйца непосредственно в воду, где они оплодотворяются спермой нескольких самцов, так и виды, вынашивающие яйца на своем теле. У видов первой группы число созревающих в организме самки яйцеклеток достигает 200 миллионов, тогда как у морских звезд, проявляющих заботу о потомстве, количество отложенных яиц не превышает нескольких сотен.

3. Откладка яиц в предварительно подысканную или специально подготовленною самкой среду. Следующим этапом усложнения родительского поведения является откладка яиц в подходящую среду. Так, перед тем как отложить яйца, мухе необходимо найти труп животного или кусок полуразложившегося мяса, которым смогут питаться выведшиеся личинки. Бабочка-крапивница, павлиний глаз или адмирал, для обеспечения своих гусениц необходимой пищей должны найти заросли крапивы, а жук-носорог – кучу прелой листвы. Подобного же рода заботу о потомстве проявляет и большинство рептилий. Их основной задачей является подыскивание для инкубации своих яиц места с подходящим уровнем влажности и температуры. Чаще всего для этого им приходится выкопать яму или нору. У всех представителей данной группы забота о потомстве на этом заканчивается, и дальнейшая судьба отложенных яиц их уже не волнует. Как ни странно на первый взгляд, но к этой же группе можно отнести и одиночных ос и пчел, а также наездников, демонстрирующих сложнейшие комплексы инстинктивного поведения, связанного с обеспечением необходимых условий для развития отложенных яиц. Самки этих насекомых, прежде чем отложить яйца, находят насекомых или пауков определенных видов, парализуют их, ужалив в необходимые нервные ганглии. Парализованное насекомое, таким образом, представляет собой своеобразные живые консервы, которыми будет питаться личинка насекомого-паразита до момента окукливания. Некоторые осы затаскивают парализованную добычу в предварительно вырытую норку, вход в которую после того, как яйцо отложено, тщательно заделывают.

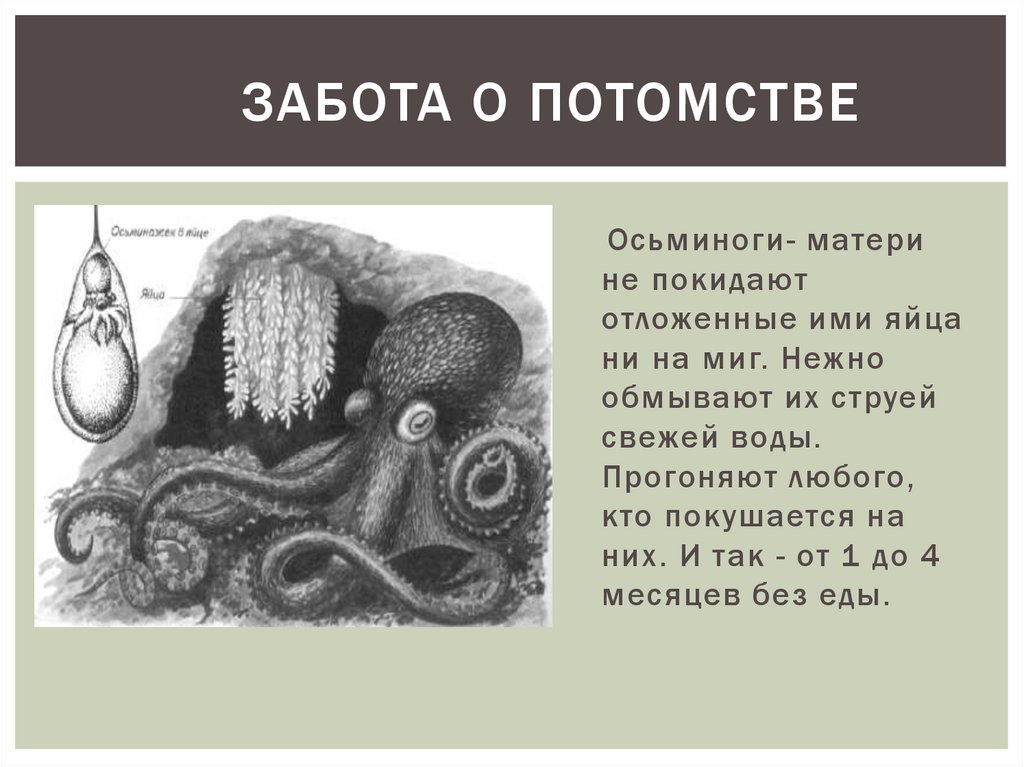

4. Строительство гнезд и их охрана до рождения потомства. Более совершенным типом заботы о потомстве можно считать строительство гнезда, откладку туда яиц или икры и его охрану до того момента, пока подрастающая молодь его не покинет. Такое поведение характерно для ряда видов рыб, пауков, осьминогов, некоторых многоножек и т.д. К подобному же уровню заботы можно отнести и вынашивание икры и мальков во рту самцами некоторых рыб, а также икры и головастиков на задних ногах жабы-повитухи или на спине у самца пиппы суринамской. В данном случае ротовая полость или спина выполняют функции гнезда. Для данного уровня характерно отсутствие всяческого интереса со стороны родителей к молоди, чуть обретающей самостоятельность.

5. Забота о потомстве до обретения ими самостоятельности. Длительная забота о потомстве отмечается у некоторых видов беспозвоночных и рыб. Большого совершенства достигает забота о потомстве у общественных насекомых.

Множество примеров разных типов родительского поведения демонстрируют амфибии. У высших позвоночных наблюдаются разные способы заботы о потомстве, которые зависят, прежде всего, от уровня зрелости новорожденных.

В самых общих чертах среди них можно выделить следующие группы родительского поведения:

выращивание потомства одной самкой или одним самцом;

выращивание потомства обоими родителями;

выращивание детенышей в сложной семейной группе.

Забота о потомстве

Для того чтобы вид продолжал существовать, каждое поколение должно оставить после себя потомство, способное к размножению. Большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Они просто выметывают тысячи яиц, только из части их появляется молодь, еще меньшее число ее вырастает и размножается. Более надежный способ продолжить род — после рождения ограниченного числа детенышей обеспечить их пищей, защитить от хищников и даже обучить некоторым навыкам. Заботу о потомстве проявляют в разных формах многие животные. Большинство из них наделены специальными родительскими инстинктами, однако у высокоорганизованных животных важное значение имеет также индивидуально приобретенный опыт.

В простейшем виде забота о потомстве имеется у всех организмов и выражается в том, что размножение происходит только в условиях, благоприятных для потомства, — при наличии пищи, подходящей температуре и т. д.

Забота о потомстве у многих животных начинается с подготовки к появлению его на свет. Часто сезонные миграции животных связаны с перемещением в места размножения, иногда за многие тысячи километров от мест обитания. Животные, не совершающие таких далеких путешествий, тоже заранее выбирают свою гнездовую территорию, а многие из них тщательно охраняют ее и готовят укрытия — гнезда, норы, берлоги, приспособленные для будущего потомства.

Сетчатый питон насиживает яйца.

Центральноамериканский листолаз носит своих головастиков на спине, что повышает их выживаемость.

Много родительских забот связано с выкармливанием потомства. У большинства насекомых заботы о потомстве несложны. Самке достаточно отложить яйца в таком месте, где ее личинки нашли бы подходящую пищу, например личинки бабоч- ки капустной белянки — капусту. Но некоторые насекомые специально подготавливают для потомства кров и пищу, например собиратели меда — осы и пчелы. А осы-охотницы снабжают своих личинок сверчками и кузнечиками.

Прежде чем отложить яйцо, оса сфекс вводит яд в нервные узлы своей жертвы, так что она остается неподвижной, но живой и служит личинке запасом свежей пищи на весь период ее развития. У жуков-навозников в заготовке корма для потомства — навозных шариков участвуют не только самки, но и самцы.

У многих птиц птенцы вылупляются совер- шенно беспомощными и нуждаются в частом и регулярном питании, некоторые насекомоядные птицы кормят потомство до 200 раз в день! Иногда родители (сойки, кедровки и др.) пищу для будущих птенцов запасают с осени.

Ласточки-береговушки строят для гнезд норы в крутых, обрывистых берегах рек.

Потомство выводковых птиц — кур, уток, гусей и др. — появляется на свет самостоятельным, умеющим плавать, ходить, клевать. Родителям остается только водить их к корму, воде, охранять от врагов, обогревать (см. За- печатление).

Самки млекопитающих кормят детенышей молоком, пока они не станут способными есть иную пищу. У одних животных этот период длится несколько недель, у других — дольше, а у человекообразных обезьян — несколько лет. Постепенно родители начинают приучать детей к взрослой пище — показывают съедобные растения, учат охотиться.

Многие животные защищают потомство от врагов. У птиц для этой цели служит колониальное гнездование, но и гнездящиеся одиночно птицы также могут объединиться, чтобы отогнать хищника от своих гнезд. Например, если на дерево, где есть гнездо ворон, пытается залезть кошка или даже человек, к нему слетается 10—15 птиц, которые с криками набрасываются на нарушителя спокойствия.

Большинство млекопитающих в период воспитания детенышей более возбудимы, чем обычно. Многие крупные дикие млекопитающие нападают на людей именно тогда, когда те угрожают детенышам или оказываются близко от них. Лосиха не допускает к детенышу никого, в том числе и других лосей.

У многих млекопитающих и птиц детеныши подолгу остаются с родителями, приобретая путем подражания необходимые для жизни навыки. Это период воспитания потомства, Родители учат детенышей выбирать и находить пищу, воду и даже целебные растения, а так- же укрытия для сна или на случай непогоды,

Особенно развиты эти формы родительской заботы у млекопитающих с долгим сроком жизни. У слонов и некоторых человекообразных обезьян подростковый период продолжается до 8—10 лет. В воспитании потомства у них принимают участие не только родители, но и практически все взрослые члены группы.

Старшие братья, а особенно сестры или просто самки, не имеющие в данный момент собственного потомства, следят за детенышем, помогают его кормить, ухаживают за ним, играют с ним.

В случае гибели матери они, как правило, усыновляют осиротевшего детеныша. Подобная коллективная форма заботы о потомстве значительно повышает шансы на его выживание.

Наивысшее развитие забота о потомстве получает у человека. Он не только заботится о жизнеобеспечении детей, но и воспитывает их, передает им свой жизненный опыт и знания, накопленные в истории.

Как проявляется забота о потомстве. Растения, животные и среда их существования

Чтобы выполнить задание 3 класса по окружающему миру и нарисовать рисунок как домашние животные заботятся о своем потомстве я выбрала домашнее животное кошку и ее потомство котят.

Действительно кошка хорошая мама, она любит заботится о своих малышах, вылизывает им глазки, пока они еще слепые, чтобы они они их открыли как можно раньше, кормит их своим молочком и греет своим телом.

В дикой природе дикая кошка охотится на различных грызунов и приносит своим котятам.

Вот так можно поэтапно нарисовать как кошка кормит своих котят

Нарисованную кошку с котятами простым карандашом можно раскрасить цветными карандашами.

Домашние животные растят свое потомство, заботятся о нем, кормят, охраняют.

Даже добрая собака становится строже когда у нее появляются щенки и кто-нибудь чужой хочет посмотреть ее потомство. Собакам это очень не нравится.

Кошка все время перетаскивает своих котят с места на место – ищет наиболее уромное, безопасное местечко для своих детенышей.

Вот совсем простой рисунок кошка прижала к себе котят чтобы они никуда не убежали от строгой мамы.

Собаку умывающую щенка. Кошку несущую котенка в quot;гнездоquot; так сказать. Или кошку защищающую котят от собаки

К домашним животным относятся все те, животные, которых человеку удалось приручить. Так интересно наблюдать за тем, как домашние животные заботятся о своих малышах! Корова вылизывает своего теленка, кошка обучает котенка ловить мышей, собака терпит игривые кусания своего щенка, курица укрывает цыплят от непогоды.

Для ребенка это нарисовать не так просто. Можно наклеить фотографию. Или сделать несложный рисунок.

Всем нам привычно видеть маму с коляской, или с ребенком на руках. В каждой стране детей носят по-разному: в руках, в специальном рюкзаке – «кенгурушке», в люльке, просто в ткани за плечами, или на груди – «слинге», на плечах (характерно для отца). А как же носят животные своих малышей в дикой природе?

У животных после рождения обязательно возникает определенная необходимость куда-то перенести свое, еще совсем беспомощное потомство. У обезьянок, например, достаточно развит хватательный рефлекс, поэтому они с рождения цепляются руками за материнскую шерсть, надежно свисая. Мать при этом может спокойно лазить, и даже прыгать по деревьям, не причиняя малышу неприятностей. За это время малыши успевают научиться всем тонкостям добывания пищи, избавлению от врагов, усваивая социальные законы жизни. Опоссумы еще больше превзошли обезьян, у них не одно, а несколько детенышей, которые облепляют мать со всех сторон, держась за шерсть, и никого она не теряет.

Об австралийских кенгуру знают все, их вынашивают в специальной сумке, где миниатюрный детеныш размером с крупную фасоль, вырастает до нормальных размеров. Сначала малыш висит на соске, крепко присосавшись, со временем начинает выглядеть из сумки, а уже позже выпрыгивает. То есть кенгурята до двух лет могут находиться в материнском «кармане», причем бывают случаи, что в сумке может находиться 1-2 летний ребенок и на соске висеть только что родившейся малыш.

Маленькие бегемотики спокойно «ездят» в воде на спине матери. Слонихи, хотя и довольно редко, но поднимают своих детей на бивнях и переносят на другое место.

Мыши, землеройки спасают свое многочисленное потомство, размещая в виде «поезда»: один малыш хватает зубами шерсть матери выше хвоста, второй берет так третьего, тот следующего и так до последнего. Таким образом, все семья перемещается вместе. Крысы еще лучше приспособлены к изменениям места пребывания: если крысята более или менее взрослые, они идут друг за другом, держась за хвосты, но если дети совсем крошечные, то транспортирует их на хвосте, нанизывая их словно бусинки.

Крокодилы, дождавшись вылупления своего потомства, которое подает голос из песка, помогают им выбраться, разрывают песок и относят в воду в своей страшной пасти, практически между зубами. Причем ни один малыш от этого не страдает. Некоторые земноводные также могут вынашивать икру, головастиков и маленьких лягушат у себя на спине.

Интересные истории сообщают естествоиспытатели о черепах: потомство крокодилов и черепах выводится в одинаковых условиях, их яйца откладываются в песок и малыши вылупляются одинаково. Поэтому крокодилы могут переносить вместе со своими малышами и черепашек, подавляя при этом свою жестокость и агрессию, то есть в данной ситуации материнский инстинкт доминирует.

Транспортировка в зубах – самый распространенный способ у многих животных . Наблюдая за зверями, можно четко увидеть, что они берут малышей именно за холку, которое является достаточно уязвимым местом. Родители могут крепко сжимать зубами кожу, но никогда не наносят ни вреда, ни ранений, ни увечий. Внимательно присмотревшись к домашним любимцам – кошек и собак – это можно увидеть часто. Кошки в основном, отличные матери. Они достаточно долго кормят своих котят грудным молоком, пока малыш не повзрослеет и не сможет самостоятельно питаться более взрослой пищей. Чтобы котенок получал достаточно витамин и энергии, необходимо выбрать качественный корм. Лучший вариант корм royal canin для кошек , и ваш котенок будет всегда энергичным, веселым и здоровым.

Мать-ведмедиха не балует своего малыша переносами, чаще медвежонок бежит за взрослыми, переворачивается клубком, преодолевая препятствия, но когда грозит настоящая опасность или препятствие, мать берет его в зубы и переносит в безопасное место. Бывают случаи, что даже ежиха в зубах переносит малышей на сухое место, если их нора залита водой.

Волки , почувствовав опасность, быстро, с лихорадочной скоростью, переносят в зубах своих щенков в запасную нору. Но в течение эволюции сложилась другая мысль о волках: охотники сообщают, что волчица не подаст даже голоса, а не то, что будет бросаться на людей, которые забирают ее волчат в мешок. Слишком боятся они человека.

Копытные животные путешествуют с детьми на дальние расстояния, держа их между своими телами, чувствуя их бока рядом с собой. Лоси становятся слишком агрессивными, когда люди приближаются к ним в то время, когда малыш еще на достаточно тонких неустойчивых ногах, находится рядом. У слонов, хотя на вид дети и большие, но совершенно бесполезны, им даже и личный хобот мешает, поэтому находиться сбоку у матери безопаснее. Часто малыш прячется к взрослым слонам под живот, а они своими крепкими хоботами поддерживают их при необходимости.

Об интересных родственниках наших свиней – бородавочников пишут, что те воспитывают в своих малышах свойство выворачиваться еще от рождения: имея большие клыки, в тесной норе мать никогда не заботится о том, чтобы не поранить ими детей, они должны сами уметь увертываться от опасности, поэтому тот кто выжил, сможет жить дальше. По статистике в дикой природе смертность потомства достаточно велика. Зато, научившись премудростям выживания с детства, животное имеет шансы прожить столько, сколько дано.

Некоторые птицы могут переносить в клюве не только птенцов, но и яйца. Некоторые переносят под крыльями. Водоплавающие «катают» малышей на спине, так как они уже сразу после вылупления готовы к жизни: обсохли и в путь. Странное зрелище можно увидеть, как утята бегут за уткой прямо по воде, хотя сил имеют совсем немного. Но когда наступит усталость забираются на спину и прячутся в маминых перьях. То же самое можно наблюдать у лебедей. На материнской спине они не только отдыхают и греются, но и чувствуют себя в безопасности. Не каждый хищник захочет добраться до плавающих посреди водоема птиц с птенцами на спине. На суше лебеди также могут дать отпор, удары крыльев достаточно сильный и может убить даже лису.

Невероятно, но некоторые птицы переносят своих малышей в лапках. Например, таким способом это делает лесной кулик. При опасности он хватает птенцов в лапы и летит подальше от нее, делая в полете даже зигзагообразные движения. А тетерева, глухари нужным сигналом заставляют птенцов прятаться, или незаметно перемещаться в сторону матери.

Ученые считают, что птенец, который выпал из гнезда, мало волнует его родителей. Наблюдение за цаплями доказательство. Когда птенец цапли, шатаясь в гнезде над водой, вдруг падает, мать его не поднимает, хотя имея длинный клюв это сделать достаточно легко, видимо считают, «что упало, то пропало». Но орнитологи думают иначе: это естественный отбор, если нет цепкости, значит не совсем жизнеспособен.

В отличие от цапель, почти все птицы и другие животные, рискуя жизнью стараются любой ценой спасти свое потомство: отвлекают от хищников, мастерят по несколько гнезд, одно из которых ложное, притворяются сами больными и ранеными, хватают в зубы, поднимают страшный шум и гам. Ведь забота о потомстве – одна из главных забот в жизни.

Конечно, для некоторых групп организмов заботы о потомстве не существует. Во-первых, у рыб , так как количество репродуктивного материала в них достаточно велика, и их род процветает на протяжении миллионов лет. Хотя у некоторых из них можно встретить опеку:

– у лосося, который откладывает икру в благоприятных условиях, мигрируя к местам нереста на значительные расстояния, после чего погибает, удобряя собой среду для мальков;

– рыба колюшка мечет мало икры, где-то 50-70 штук, мастеря растительное гнездо на дне водоема, а после появления малышей – охраняет его от врагов;

– морской конек прячет своих мальков в сумку на животе.

Итак, в многогранном животном мире мать готова рисковать и жертвовать жизнью ради своего потомства. Это самый главный закон природы.

Различные представители животного мира окружают своё потомство заботой, но делают это по-разному. Детёныши млекопитающих часто живут с матерью несколько лет, а мальки рыб от рождения должны быть самостоятельными.

Потребности новорождённых

Новорождённые детёныши прежде всего нуждаются в пище. Достаточно интересным является способ обеспечения кормом личинок песчаных ос амофил – они охотятся на саранчу, которую парализуют ядом, потом затаскивают в гнездо и откладывают в ещё живую добычу яйцо. Личинка, когда появится на свет, будет надолго обеспечена пищей.

Самки млекопитающих выкармливают своих детёнышей молоком. Птицы в течение нескольких недель много раз на день должны вкладывать в клювы вечно голодных птенцов корм. Новорождённые детёныши также нуждаются в тепле. Птицы несколько дней согревают своих птенцов, пока они не покроются пухом. Однако птенцы выводковых птиц (фазаны, куры и др.) появляются на свет хорошо развитыми и сразу же покидают гнездо, повсюду сопровождая мать.

Детёныши копытных рождаются вполне развитыми и способными самостоятельно передвигаться. Матери добросовестно их вылизывают и подталкивают носом, поощряя к тому, чтобы они встали на ноги – иначе малыши могут стать лёгкой добычей хищников. Детёныши сумчатых животных появляются на свет ещё на эмбриональной стадии, у них хорошо развиты только передние конечности и рот Дальнейшее их развитие происходит в сумке матери.

Жертвенные матери

Млекопитающие имеют очень прочную связь между матерью и детёнышами. Однако нежно относиться к своему потомству могут не только млекопитающие. Например, самка нильского крокодила выкапывает в песке на берегу ямку, откладывает в неё 30-70 яиц, покрывает их сверху прелыми растениями и в течение трёх месяцев стережёт кладку, внимательно следя ней днём и ночью. От гнезда самка крокодила удаляется только для того, чтобы перекусить. Крокодильчики, которые вот-вот вылупятся, начинают издавать особые скрипящие звуки. Мать, услышав эти звуки, раскапывает гнездо и помогает малышам выбраться на поверхность. Затем она осторожно переносит новорождённых в воду. За один раз она может перенести в своей зубастой пасти до шести крокодильчиков. В течение некоторого времени самка продолжает о них заботиться и оставляет их только тогда, когда они уже могут сами позаботиться о себе. И всё же, несмотря на опеку, очень небольшое количество крокодильчиков достигает половой зрелости, поскольку на молодняк охотится много хищных животных. Интересно, что большой жертвенностью отмечаются и самки гигантских осьминогов. Отложив на морском дне в среднем 50 000 яиц, они охраняют своих потомков в течение шести месяцев, создавая им постоянный приток воды богатой кислородом.

Заботливые родители

У многих видов выращивание потомства является чисто мужскими хлопотами. Самка южноамериканской лягушки ринодермы Дарвина откладывает на землю 20-40 яиц, оставляя их на попечение самца, который сохраняет их во рту. Головастики, вылупившиеся из яиц, живут во рту самца до тех пор, пока не достигнут сантиметровой длины, и пока у них не начнут укорачиваться хвосты. Тогда отец выпускает головастиков в воду, где и происходит дальнейшее развитие детёнышей.

Самец колюшки строит на дне гнездо из растений и приглашает к нему самку, чтобы она отложила там икру. Затем самец оплодотворяет икринки и охраняет их, создавая с помощью плавников постоянный приток воды. Он также заботится и о мальках, пока они не повзрослеют, и не расплывутся в разные стороны.

Другие обитатели водных просторов, самцы морских коньков, исполняют роль отца ещё более образцово. У них на брюхе есть особая полость, в которую самка откладывает около пятидесяти икринок. Самец их оплодотворяет и носит в сумке до тех пор, пока из икринок не вылупятся мальки. Зародыши в сумке кормятся специальной питательной жидкостью. Новорождённые мальки морских коньков оставляют родительскую сумку и сразу же уплывают в море.

Под защитой всей семьи

Некоторые млекопитающие объединяются в стада и семейные кланы. Детёныши, которые растут в подобных группах, быстрее приобретают полезные навыки и учатся разным типам поведения, чем те, которых воспитывает только мать.

Африканские слонихи рожают детёнышей раз в четыре года. Слонята питаются материнским молоком более двух лет и живут с матерью около 12 лет. У слонихи можно увидеть нескольких детёнышей разного возраста. Слониха, которая стала на защиту потомства, очень агрессивна, она атакует врага, поражая его не только бивнями, но и хоботом.

У тех видов обезьян, которые живут стадами, имеются „ясли”, в которых самки вместе ухаживают за детёнышами. Самок, которые заботятся о чужих детях, зоологи ещё называют „тётями”. Кроме того, известно, что большинство детёнышей в обезьяньем стаде имеют общего отца.

Детёныши сурикатов выживают в сложных условиях пустыни Калахари благодаря отлаженному образу жизни большой семьи. Пока одни животные из колонии стоят на страже, другие занимаются воспитанием потомства.

Встреча с врагом

У птиц, гнездующихся колониями, процент выживания потомства является высоким, поскольку враги не осмеливаются атаковать большую стаю. Чайки вполне способны справиться с крупными хищниками и даже с человеком.

Ошейниковые пекари живут большими стадами, состоящими из отдельных семей. Семья пекари обычно состоит из одного самца и трёх самок с детёнышами. При приближении врага, например, ягуара, самцы отвлекают его, а остальная семья бросается наутёк.

Когда гепарды чувствуют, что их детёнышам грозит опасность, они переносят их, одного за одним, в безопасное место, крепко, но нежно держа за загривок. Детёныши не сопротивляются и терпеливо переносят такой „переезд”. Самка хомяка переносит своих детёнышей в защёчных мешках или в увеличенном промежутке между зубами.

Многие птицы пытаются отвлечь врага от гнезда, притворяясь ранеными. Они жертвуют собой ради птенцов. Пара куликов по очереди несёт стражу возле гнезда – притворяются ранеными и отец, и мать.

Забота о потомстве 9 класс

план-конспект урока по биологии (9 класс)