Понятие карта географическая: Географическая карта — урок. География, 5 класс.

виды карт и первые географические карты

Географическая карта представляет собой уменьшенное изображение земной поверхности, содержащее координатную сетку и условные знаки на плоскости.

Понятие географической карты

Понятие географических карт можно рассматривать в узком и в широком смысле. В узком смысле географические карты являются изображением проекции местности в уменьшенном масштабе.

В широком смысле карты являются уменьшенной проекцией изображения поверхности планеты, отдельных ее территорий, с использованием условных знаков.

Географические карты отображают состояние, связи и размещение различных общественных и природных явлений, а также их развитие, изменение во времени и перемещение. Зачастую, карты, имеющие общий замысел, объединяют в атласы.

Виды географических карт

Все географические карты делятся на такие категории:

По территориальному охвату: географические карты материков, карты мира, карты стран и регионов.

По масштабу: мелкомасштабные, среднемасштабные и крупномасштабные карты. Зачастую от масштабов карты зависит точность и детализация изображений.

По содержанию карты делятся на следующие виды:

1. Научно – справочные карты – карты, которые предназначаются для научных исследований и содержат в себе научную информацию.

2. Культурно- образовательные карты – географические карты, главной функцией которых является популяризация знаний.

3. Учебные карты – географические карты, которые используют как пособие для изучения таких дисциплин как история, география.

4. Технические карты – вид карт, которые предназначены для решения технических заданий и отображают те объекты и условия, которые необходимы для этого.

5. Туристические карты – карты, на которых изображены населенные пункты, маршруты, места отдыха и других услуг в населенных пунктах.

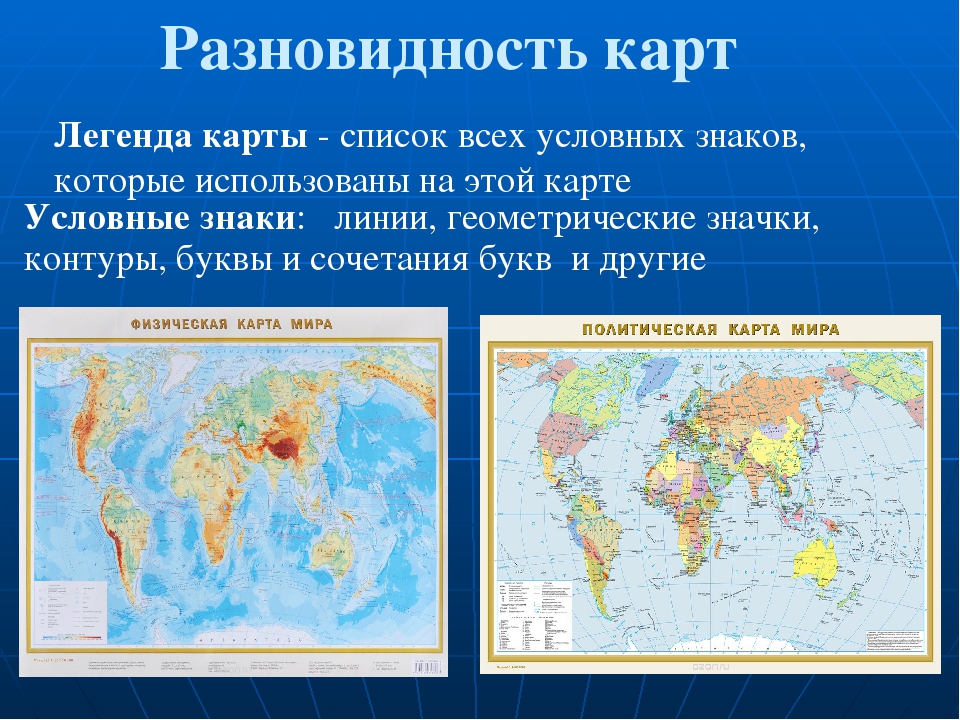

По содержанию географические карты делятся на два вида: общегеографические и тематические. Общегеографические карты изображают рельеф территорий, климат, политическое деление, растительно-почвенный покров.

Общегеографические карты изображают рельеф территорий, климат, политическое деление, растительно-почвенный покров.

Тематические карты показывают динамику и взаимосвязи населения, экономики, природных явлений. Тематические карты можно разделить на две подгруппы: карты общественных явлений и карты природных явлений.

Первые географические карты

Первые географические карты люди создавали еще в древности. Представители древних цивилизаций наносили рисунки, изображающие местность на каменные глыбы, многие из которых сохранились до наших дней на территории Африки и Южной Америки.

Расцвет картографии пришелся на эпоху Великих географических открытий. В большинстве случаев, географические карты создавались непосредственно мореплавателями, в частности Джеймсом Куком и Христофором Колумбом.

Нужна помощь в учебе?

Предыдущая тема: Глобус: модель Земли и интересные глобусы

Следующая тема:   Градусная сетка Земли: паралелли и меридианы

06: Картография в трех измерениях

На протяжении столетий географическая информация создавалась и представлялась в форме двухмерных карт на различных плоских поверхностях – разнообразные карты чертили сначала на земле, на шкурах животных, на стенах пещер, затем на пергаменте, на бумаге и, наконец, на экранах компьютеров. Вне зависимости от носителя, эти карты неизменно представляли мир на плоскости. Двухмерные карты служили (и до сих пор служат) множеству целей, например, найти дорогу в незнакомом городе или обозначить границы участка, но они неизменно ограничивают наше восприятие мира до двух измерений.

Вне зависимости от носителя, эти карты неизменно представляли мир на плоскости. Двухмерные карты служили (и до сих пор служат) множеству целей, например, найти дорогу в незнакомом городе или обозначить границы участка, но они неизменно ограничивают наше восприятие мира до двух измерений.

Тем не менее, уже давно нас окружают трехмерные изображения географических данных. Художественные изображения городов или небольших участков земного ландшафта с высоты птичьего полета были очень популярны, так как интуитивно воспринимались как понятные карты. Но эти изображения были статичными, их нельзя было использовать напрямую для измерения или анализа, они воспринимались не как источники информации, а, скорее, как украшения.

Но все изменилось, как только ArcGIS предложил понятие «сцена», что является более широким понятием, чем просто 3D-карта. В сцене вы можете контролировать такие вещи, как свет, высоту камеры или угол обзора. Картограф может создать сцену, в которой географическая информация представлена в трех измерениях, с максимальной реалистичностью, что обеспечивает для зрителей совершенно новый способ взаимодействия с географическим содержанием. Пространственная информация, которая сама по себе трехмерна: рельеф местности, разнообразные постройки, даже подземные геологические разломы, – может быть отображена по новому, причем не только для улучшения визуального восприятия и понимания, но и для проведения измерений и анализа, то есть теперь возможно выполнить полноценный анализ географической информации, используя 3D.

Картограф может создать сцену, в которой географическая информация представлена в трех измерениях, с максимальной реалистичностью, что обеспечивает для зрителей совершенно новый способ взаимодействия с географическим содержанием. Пространственная информация, которая сама по себе трехмерна: рельеф местности, разнообразные постройки, даже подземные геологические разломы, – может быть отображена по новому, причем не только для улучшения визуального восприятия и понимания, но и для проведения измерений и анализа, то есть теперь возможно выполнить полноценный анализ географической информации, используя 3D.

Географическая карта. Определение направлений и расстояний.

Карта — величайшее изобретение человечества. Географическая карта — это уменьшенное обобщённое изображение на плоскости земной поверхности, географические объекты которой показаны условными знаками. На географических картах изображены границы стран, материки и океаны, а также другие географические объекты.

Однако поверхность шара нельзя развернуть, разостлать на плоскости без складок и разрывов. Чтобы это проверить, проделайте следующий опыт: возьмите какой-либо шар и оберните его бумагой так, чтобы по всей его поверхности лёг только один слой бумаги. Сделать это невозможно: на бумаге неизбежно появятся складки. Попробуйте срезать их и после этого разверните бумагу. Она вся будет в вырезах. Поэтому при составлении карты приходится допускать некоторые неточности: они сводятся к искажениям направлений, расстояний и площадей.

На карте мира эти искажения увеличиваются от экватора к полюсам. Так, например, на карте мира Гренландия по площади почти равна Австралии и примерно в три раза меньше Южной Америки. На самом же деле Гренландия в три с половиной раза меньше Австралии и почти в восемь с половиной раз меньше Южной Америки. Путём сложных математических расчётов и построений эти искажения стараются свести к минимуму.

Камчатка, Сахалин, Урал, Кавказ — эти и множество других географических объектов можно найти на карте, если научиться читать её. По карте легко определить, в каком направлении и на каком расстоянии от вашего населённого пункта находятся те или иные объекты. Для определения направлений по карте вновь воспользуемся градусной сетью. Параллели укажут направление «запад — восток», а меридианы — направление «север — юг». Так, например, Санкт-Петербург находится от Москвы в северо-западном направлении, а Самара — в юго-восточном.

По карте легко определить, в каком направлении и на каком расстоянии от вашего населённого пункта находятся те или иные объекты. Для определения направлений по карте вновь воспользуемся градусной сетью. Параллели укажут направление «запад — восток», а меридианы — направление «север — юг». Так, например, Санкт-Петербург находится от Москвы в северо-западном направлении, а Самара — в юго-восточном.

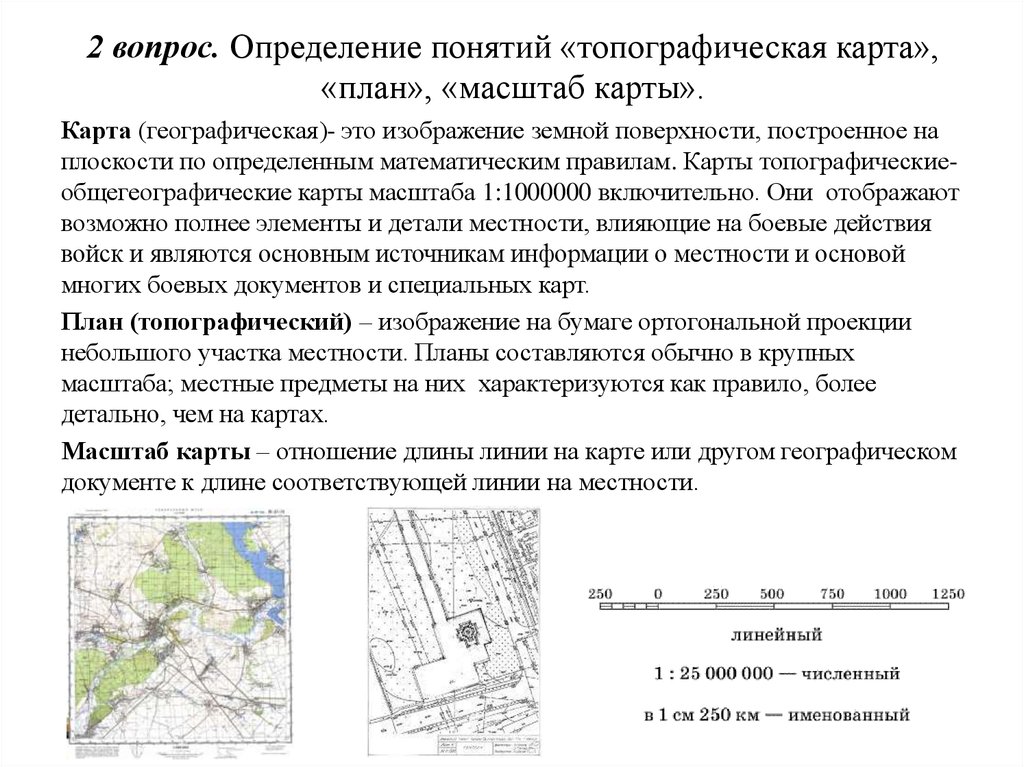

Для определения расстояний по карте необходимо знать её масштаб. Масштаб отпечатан внизу каждого листа карты, под южной рамкой. На картах масштаб даётся в трёх видах: численный, линейный, именованный.

Линейный масштаб представляет собой прямую линию или полоску, разделённую на равные части. Цифрами показано, какому расстоянию на местности соответствуют деления масштаба.

физическая карта — это… Что такое физическая карта?

общегеографическая карта, передающая внешний облик территории и акватории. Имеет, как правило, средний или мелкий масштаб и носит обзорный характер. На физической карте подробно показаны рельеф и гидрография, а также пески, ледники, плавучие льды, заповедники, месторождения полезных ископаемых; менее подробно – социально-экономические элементы (нас. пункты, пути сообщения, границы и т. п.).

Имеет, как правило, средний или мелкий масштаб и носит обзорный характер. На физической карте подробно показаны рельеф и гидрография, а также пески, ледники, плавучие льды, заповедники, месторождения полезных ископаемых; менее подробно – социально-экономические элементы (нас. пункты, пути сообщения, границы и т. п.).

Часто физические карты создают как учебные. Их широко используют в начальной, средней и высшей школе при изучении географии (обычно включают в школьные атласы или создают в настенном варианте). Настенные физические карты имеют большой формат, на них применяют крупные знаки и надписи, утолщают линии рек, границы, крупно дают обозначения полезных ископаемых. Нередко такие карты имеют два плана: изображение осн. объектов рассчитано на рассмотрение в классе (аудитории) с большого расстояния, а менее значимые детали хорошо читаются только при близком разглядывании. Настенные карты, как правило, состоят из нескольких листов, их наклеивают на ткань для большей сохранности и снабжают приспособлениями для подвешивания к стене. Настенные учебные карты мира чаще всего создают в масштабах 1:15 000 000 – 1:20 000 000, карты России – в масштабах 1: 4 000 000 или 1:5 000 000, что допускает их размещение на стене аудитории, на классной доске. Масштабы карт отдельных материков и природных регионов зависят от их размеров.

Настенные учебные карты мира чаще всего создают в масштабах 1:15 000 000 – 1:20 000 000, карты России – в масштабах 1: 4 000 000 или 1:5 000 000, что допускает их размещение на стене аудитории, на классной доске. Масштабы карт отдельных материков и природных регионов зависят от их размеров.

Физическая карта России даёт наглядное представление о сложном рельефе, различном по происхождению, истории формирования и внешним морфологическим признакам. Он отличается большими контрастами: на Русской и Западно-Сибирской равнинах перепады высот составляют десятки метров, а в горах на Ю. и В. страны достигают сотни метров. На севере Русской равнины поднимаются невысокие горные массивы Хибин, Тимана, Пай-Хоя, а на Ю. равнина переходит в Прикаспийскую и Приазовскую низменности, между которыми простираются предгорья, а далее – горные сооружения Кавказа.

Сравнительно невысокий и сглаженный Уральский хр. отделяет Европейскую Россию от обширных равнин Зап. Сибири, которые далее к востоку сменяются обширным Среднесибирским плоскогорьем, а затем Дальневосточным и Тихоокеанским горными поясами. На юге России простираются системы хребтов и нагорий, достигающие высот 3000–5000 м.

На юге России простираются системы хребтов и нагорий, достигающие высот 3000–5000 м.

Благодаря окраске, используемой на физической карте, хорошо виден общий наклон территории на С., подчёркнутый течением крупных рек, впадающих в Сев. Ледовитый океан. Физическая карта – базовая при изучении географии страны, она даёт основу для понимания главных природных особенностей России, её климатической зональности, широтного распределения вечной мерзлоты, почвенных, растительных, ландшафтных зон, проявлений высотной поясности в горах. Более того, анализ физической карты позволяет ясно представить гл. факторы, определившие размещение населения, протяжённость ж.-д. магистралей, понять общие закономерности хоз. освоения огромных пространств России. См. карту на с. 544–545.

Лекция № 2. Понятие карты.

План:

Географическая

карта и ее значение.

Элементы карты

Свойства карты

Классификация

карт

1. Географическая карта и ее значение.

Термин «карта»

появился в средние века. Этот термин

происходит от латинского «charta»

(лист бумага), производного от греческого

хартес — бумага и папирус.

В России изначально

карта называлась «чертежом», что означало

изображение местности чертами, черчением,

и лишь в эпоху Петра I

появился сперва термин «ландкарты», а

потом — «карты».

Карта

— это математически определенное,

уменьшенное, генерализованное

изображение поверхности Земли, другого

небесного тела или космического

пространства, показывающее расположенные

или на них объекты в принятой системе

условных знаков.

2. Элементы карты:

картографическое

изображениелегенда

зарамочное

оформление

Картографическое

изображение, т. е.

е.

содержание карты, совокупность

сведений об объектах и явлениях, их

размещении, свойствах, взаимосвязях,

динамике.

Общегеографические

карты имеют следующее содержание:

населенные пункты, социально-экономические

и культурные объекты, пути сообщения

и линии связи, рельеф, гидрографию,

растительность и грунты,

политико-административные границы.

На тематических

и специальных картах различают две

составные части картографического

изображения. Во-первых, это географическая

основа, т.е. общегеографическая часть

содержания, которая служит для нанесения

и привязки элементов тематического

или специального содержания, а также

для ориентировки по карте. Во-вторых,

тематическое или специальное содержание

(например, геологическое строение

территории или навигационная обстановка).

Легенда

— система

использованных на ней условных обозначений

и текстовых пояснений к ним.

Для топографических

карт составлены специальные таблицы

условных знаков. Они стандартизированы

Они стандартизированы

и обязательны к применению на всех

картах соответствующего масштаба. На

большинстве тематических карт

обозначения не унифицированы, поэтому

легенду размещают на самом листе карты.

Она содержит разъяснения, истолкование

знаков, отражает логическую основу и

иерархическую соподчиненность

картографируемых явлений.

Математическая

основа —

координатные

сетки, масштаб и геодезическая основа

(градусная рамка, опорные пункты).

На мелкомасштабных

картах элементы геодезической основы

не показываются.

Компоновка карты

тесно связана с математической

основой,

взаимное

размещение в пределах рамки изображаемой

территории, названия карты, легенды,

дополнительных карт и других данных.

Вспомогательное

оснащение карты

облегчает

чтение и пользование ею (например,

на топографической карте помещают шкалу

крутизны для определения углов наклона

склонов), разнообразные справочные

сведения.

К дополнительным

данным

относятся

карты-врезки, фотографии, диаграммы,

графики, профили, текстовые и цифровые

данные.

3. Свойства карты

математический

закон построения — применение

специальных картографических

проекций, позволяющих перейти от

сферической поверхности Земли к

плоскости карты;знаковость

изображения — использование особого

условно

го языка картографических

символов;генерализованность

карты — отбор и обобщение изображаемых

объектов;системность

отображения действительности — передача

элементов и связей между ними, отображение

иерархии геосистем.

Программа вступительных испытаний по географии

Общие указания

На экзамене по географии поступающий в высшее учебное заведение должен показать глубокие знания данного предмета, свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим и политико-административным; уметь дать характеристику элементов природной среды (рельефа, климата, вод, почв, растительности, животного мира) и показать взаимосвязи, существующие между ними; уметь дать оценку природным условиям и их влиянию на хозяйственную деятельность человека; знать основные закономерности размещения производства и населения, уметь интерпретировать их на примере отдельных регионов мира и внутри страны; обладать необходимыми навыками в работе над планом, картой, глобусом, с цифрами и графическим материалом и т. д.

д.

I. Общий географический обзор земного шара

Географическая оболочка — объект географии. Основные этапы в развитии географической науки. Великие географические открытия. Глобус, план и карта. Понятие о горизонте. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Умение пользоваться компасом. Масштаб. Основные отличия географической карты от плана местности. Картографические проекции. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба. Умение по карте определить высоту гор, глубину океанов и морей. Искажения на карте из-за шарообразной формы Земли. Типы карт. Физико-географические и социально-экономические карты и атласы. Способы изображения географических объектов и явлений.

Значение карты в жизни и хозяйственной деятельности человека.

Земля как планета. Положение Земли в Солнечной системе. Форма и движение Земли. Градусная сеть. Форма Земли. Размеры земного шара. Суточное вращение Земли и его следствия. Внутреннее строение Земли.

Градусная сеть на карте и ее элементы.

Географическая широта и долгота (умение определять их на карте). Годовое движение Земли. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Значение искусственных спутников Земли и космических ракет для изучения Вселенной.

Время. Часовые пояса, линия смены дат.

Погода и климат. Понятие об атмосфере. Изменение температуры воздуха в зависимости от географической широты места и от высоты над уровнем океана. Давление атмосферы и его измерение. Умение пользоваться барометром. Ветры и их происхождение. Бризы, муссоны, пассаты. Атмосферные осадки и их образование. Закономерности распределения осадков на поверхности земного шара. Измерение количества осадков. Понятие испарения, испаряемости и коэффициента увлажнения.

Различие понятий «погода» и «климат». Факторы, определяющие особенности климата. Зависимость климата от географической широты места, близости моря, морских течений, рельефа, характера земной поверхности. Воздушные массы и их типы. Циркуляция воздушных масс (атмосферные фронты, циклоны, антициклоны) и связанные с ними типы погоды. Синоптическая карта. Общий обзор климатических поясов. Климаты Земли.

Воздушные массы и их типы. Циркуляция воздушных масс (атмосферные фронты, циклоны, антициклоны) и связанные с ними типы погоды. Синоптическая карта. Общий обзор климатических поясов. Климаты Земли.

Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека. Прогноз погоды.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Материковые воды. Подземные воды и их использование. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Использование вод и пути сохранения их качества и объема. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели) и предупреждение их действий.

Реки. Река и ее части. Понятие о речной долине. Питание рек. Бассейны и водоразделы. Умение показать их на карте. Главнейшие реки частей света. Использование рек в хозяйственной деятельности человека. Каналы и водохранилища. Озера и болота и их хозяйственное значение.

Ледники и покровные горные ледники. Рельефообразующая деятельность.

Океаны и моря. Мировой океан и его части. Рельеф дна Мирового океана. Глубины и соленость морской воды. Главнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Морские течения. Биологическая продуктивность. Хозяйственное значение морей. Предупреждение загрязнения морских вод.

Рельеф дна Мирового океана. Глубины и соленость морской воды. Главнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Морские течения. Биологическая продуктивность. Хозяйственное значение морей. Предупреждение загрязнения морских вод.

Земная кора и ее неоднородность. Устойчивые и подвижные участки земной коры. Внешние и внутренние силы, изменяющие поверхность Земли.

Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Литосферные плиты. Типы земной коры. Их строение и динамика. Геологическое летоисчисление. Типы горных пород. Основные тектонические структуры. Складчатые и платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Исчерпаемость полезных ископаемых и меры по улучшению их использования. Развитие рельефа. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Процессы выветривания.

Формы земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты поверхности суши. Равнины, низменности, возвышенности и плоскогорья. Главнейшие низменности и плоскогорья частей света. Горы и нагорья. Главнейшие горы частей света. Взаимодействие рельефа и климата и их влияние на почвы, растительность и животный мир.

Горы и нагорья. Главнейшие горы частей света. Взаимодействие рельефа и климата и их влияние на почвы, растительность и животный мир.

Значение климата в хозяйственной деятельности человека.

Почвы. Образование почв и их разнообразие. Главные типы почв, различия в их плодородии. Закономерности распространения почв, почвенная карта.

Растительный и животный мир. Понятия «флора» и «растительность», «фауна» и «животный мир». Причины экологического разнообразия. Механизмы адаптации организмов к разным природным условиям.

Природные зоны. В.В.Докучаев — основоположник учения о природных зонах. Краткая характеристика природных зон по климату, почвенно-растительному покрову, животному миру.

Понятие о географической оболочке. Понятие о природном комплексе. Взаимосвязи компонентов природного комплекса. Формирование природных комплексов как результат длительного развития географической оболочки Земли. Физико-географическое районирование.

Основы природопользования и охраны природы. Роль географической науки в организации рационального использования природных ресурсов.

Роль географической науки в организации рационального использования природных ресурсов.

Человек и природа. Природные и антропогенные ландшафты. Непосредственное влияние природных условий на организм человека. Опосредованное влияние природных условий.

Природные ресурсы и производство. Классификация природных ресурсов. Неблагоприятные и опасные природные явления (НОЯ). Землетрясения и вулканизм. Цунами. Засухи, суховеи, ураганы. Заморозки. Многолетняя мерзлота. Паводки и наводнения. Лавины, сели, оползни. Эрозия почв.

Окружающая человека среда и здоровье населения. Изменение природных комплексов под влиянием деятельности человека. Глобальные и региональные экологические проблемы.

Физико-географический обзор материков. Материки (континенты) и части света. Географическое положение материка, компоненты природы, природные ресурсы.

II. Социально-экономическая география мира

Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Республики и монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-географические регионы мира.

Характеристика политической карты Европы, Азии, Африки и Америки. Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Республики и монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-географические регионы мира.

Природные ресурсы, их размещение и использование. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Полезные ископаемые. Земельные ресурсы. Водные и гидроэнергетические ресурсы. Почвенные и агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. Обеспеченность различных стран природными ресурсами.

Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Типы воспроизводства населения. Различия между странами в рождаемости, смертности, половом и возрастном составе населения. Трудовые ресурсы и занятость. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы мира. Религиозный состав населения. Миграция населения. Урбанизация и расселение. Плотность населения.

Плотность населения.

География мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Научно-техническая революция и размещение производительных сил. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта и международных экономических связей.

Региональная география. Краткая экономико-географическая характеристика крупных регионов мира и отдельных стран.

III. Россия и ближнее зарубежье

Здесь и далее под «ближним зарубежьем» понимается территория республик, входивших ранее в состав СССР.

Географическое положение России. Размеры территории; морские и сухопутные границы. Различия во времени на территории России и стран СНГ, часовые пояса. Поясное, декретное, летнее время.

Физическая география России и ближнего зарубежья

Физико-географическое положение России и стран ближнего зарубежья.

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Основные тектонические структуры. Складчатые и платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Районы развития рельефа. Оползни, сели, оврагообразование, эрозия, выветривание.

Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Основные тектонические структуры. Складчатые и платформенные области и связанные с ними полезные ископаемые. Районы развития рельефа. Оползни, сели, оврагообразование, эрозия, выветривание.

Особенности климата, воздушные массы, их типы.

Синоптическая карта. Закономерности распределения тепла и влаги.

Внутренние воды и водные ресурсы. Главные речные системы и бассейны рек. Питание и режим рек. Важнейшие озера. Болота. Подземные воды. Ледники, снежный покров. Многолетняя мерзлота.

Неравномерность распределения водных ресурсов на территории страны и необходимость мелиорации.

Почвы и земельные ресурсы; почвенная карта.

Земельные ресурсы, меры по их сбережению.

Растительный и животный мир. Карта растительности. Лесные ресурсы. Животный мир.

Разнообразие природных комплексов России и ближнего зарубежья

Природное районирование России.

Природные зоны России и ближнего зарубежья: арктические пустыни, тундра, лесотундра, леса, лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. Природные ресурсы.

Высотная поясность в горах.

Зональные системы сельского хозяйства, охрана и рациональное использование земельных и агроклиматических ресурсов.

Экологические проблемы в разных природных зонах.

Главные природные районы России и ближнего зарубежья: Восточно-Европейская равнина и Кольский полуостров; Урал; Западная Сибирь; Восточная и Северо-Восточная Сибирь; горы юга Сибири; Дальний Восток; Карпаты, Крым и Кавказ; Средняя Азия и Казахстан. Соотношение природных регионов и экономических районов России.

Моря. Моря как крупные природные комплексы. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающие берега России. Ледовый режим и длительность навигации. Использование природных ресурсов морей России.

Экономическая и социальная география России и ближнего зарубежья

Геополитическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. Сухопутные и морские границы. Экономическое влияние России.

Сухопутные и морские границы. Экономическое влияние России.

Население. Численность и размещение населения. Исторические особенности заселения и освоения территории. Различия в плотности населения. Формы расселения и типы населенных пунктов. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Функции поселений. Городские агломерации. Расселение в сельской местности. Воспроизводство населения. Миграции. Демографическая ситуация. Рынок труда и занятость населения.

Этногеографическое положение России и стран ближнего зарубежья. Разнообразие культурных миров. Национальный и религиозный состав.

Экономика России. Цикличность развития. Особенности и место экономики России в системе стран ближнего зарубежья и мира. Понятие рыночной экономики. Структурные особенности хозяйства России. Основные направления реформ.

Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.

Машиностроительный комплекс России

Роль машиностроения в ускорении научно-технического прогресса. Отраслевой состав. Специализация и кооперирование производства. Факторы размещения предприятий комплекса. Карта машиностроения.

Топливно-энергетический комплекс России

Роль энергетики в народном хозяйстве. Отраслевой состав комплекса. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. Структура топливно-энергетического баланса и его динамика.

Карты отраслей комплекса.

Нефтяная и газовая промышленность. Основные районы добычи и переработки нефти и природного газа. Система трубопроводов. Угольная промышленность. Основные угольные бассейны, их хозяйственная оценка.

Электроэнергетика. Типы электростанций и принципы их размещения.

Перспективы развития топливно-энергетического комплекса. Энергетика и охрана природы.

Комплексы отраслей по производству конструкционных материалов и химических веществ

Состав и значение комплексов. Факторы размещения предприятий. Карты отраслей комплексов.

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Концентрация и комбинирование производства в черной металлургии. Основные металлургические базы. География металлургии легких и тяжелых цветных металлов.

Химико-лесной комплекс. Факторы размещения предприятий. Основные горно-химические базы и районы химической промышленности. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. География важнейших лесопромышленных комплексов, проблемы их формирования.

Военно-промышленный комплекс (ВПК)

Структура комплекса и географические факторы размещения предприятий.

Агропромышленный комплекс (АПК) России

Состав комплекса и его значение. Интенсивное и экстенсивное хозяйство.

Растениеводство и животноводство, их взаимозависимость. Агроклиматическая карта. Зональная специализация сельского хозяйства. Сельское хозяйство в пригородной зоне. Основные районы размещения зерновых и технических культур. Главные отрасли и районы животноводства.

Пищевая промышленность.

Комплекс по производству товаров народного потребления и сферы услуг

Состав комплекса, его возрастающее значение. Легкая промышленность. Основные принципы размещения текстильной промышленности.

Транспортный комплекс России

Состав и значение комплекса. Карты транспорта. Виды транспорта (железнодорожный, водный, авиационный, трубопроводный, автомобильный). Роль отдельных видов транспорта в грузовых и пассажирских перевозках. Важнейшие транспортные магистрали, состав и направление грузопотоков. Крупнейшие морские порты и их специализация.

Непроизводственная сфера

Понятие непроизводственной сферы. Сфера обслуживания и ее территориальная организация.

Экономическая и социальная география крупных регионов России

Административно-территориальное устройство России. Подходы к районированию. Карта экономических районов. Понятие свободной экономической зоны.

Западная экономическая зона России

Общие черты и проблемы развития экономики в условиях рынка. Благоприятные природно-климатические условия на большей части территории. Высокая плотность населения. Научно-технический потенциал.

Преобладание обрабатывающих отраслей промышленности. Специализация сельского хозяйства. Общие проблемы: энергетическая, сырьевая, водных ресурсов, охраны и рационального использования природной среды.

Центр и Северо-Запад России. Экономико-географическое положение (ЭГП). Природные условия и ресурсы. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Важнейшие машиностроительные центры; легкая и химическая промышленность; черная металлургия; лесная промышленность Волго-Вятского района. Особенности АПК.

Сельское хозяйство Центральной России и Северо-Запада. Роль пригородного сельского хозяйства. Особенности агропромышленного комплекса Черноземья.

Отдых и туризм. «Золотое кольцо России», Новгород, Псков, памятники истории и культуры, природные ландшафты.

Топливно-энергетические и экологические проблемы. Проблемы регулирования развития крупных городов и агломераций.

Особенности территориальной организации производительных сил. Роль Москвы и С.-Петербурга в развитии отраслей научно-технического прогресса, науки, образования, культуры.

Европейский Север. Влияние природных условий на освоение территории, жизнь и труд людей. Топливно-энергетические, сырьевые, лесные и рыбные ресурсы. Отрасли специализации. Основные промышленные центры. Морской транспорт. Проблемы охраны северной природы.

Северный Кавказ. Изменение экономико-географического положения после распада СССР. Влияние вертикальной поясности на развитие хозяйства и заселенность территории. Многонациональность и межэтнические проблемы. Особенности аграрно-индустриального комплекса, его роль в экономике России и района. Тяжелая промышленность Нижнего Дона и Предкавказья. Морской транспорт. Крупнейшие районы санаторно-курортного хозяйства и туризма.

Поволжье. Природные условия и ресурсы. Роль Волги в развитии хозяйства и размещении населения. Отрасли хозяйственной специализации Поволжья. Задачи охраны природы бассейнов Волги и Каспийского моря.

Урал. Положение района на стыке Западной и Восточной зон. Отрасли хозяйственной специализации. Промышленные узлы. Оренбургский газоперерабатывающий комплекс. Проблемы развития черной и цветной металлургии, металлоемкого машиностроения, химической промышленности. Сырьевой характер отраслей специализации. Конверсия военно-промышленного комплекса.

Охрана природы в условиях высокой концентрации производства.

Восточная экономическая зона России

Общие черты, тенденции и проблемы развития. Концентрация топливно-энергетических, минерально-сырьевых и лесных ресурсов, пути их эффективного использования в условиях рынка. Народы Севера. Особенности жизни людей на Севере.

Западная Сибирь. Экономико-географическое положение, его изменение после распада СССР. Разнообразие природных условий и особенности ресурсной базы. Роль района в топливно-энергетическом комплексе России. Проблемы его развития.

Восточная Сибирь. Природные факторы, сдерживающие освоение территории. Природные ресурсы: минеральные, лесные, гидроэнергетические и др. Особенности освоения территории Восточной Сибири. Отрасли специализации. Гидроэлектроэнергетика. Основные центры цветной металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности. Проблемы Байкала.

Дальний Восток. Особенности ЭГП. Проблемы заселения района. Горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность. Морские порты.

Научные центры Сибири и Дальнего Востока.

Внешнеэкономические связи России.

Ближнее зарубежье

Республики Прибалтики. Природные условия и ресурсы. Особенности развития отраслей обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса. Приморское положение и его влияние на хозяйство государств Прибалтики. Экономико-географическая характеристика Эстонии, Латвии, Литвы.

Белоруссия. Экономико-географическое положение, природные ресурсы и хозяйственная специализация. Машиностроительный комплекс. Проблемы развития отраслей промышленности, использующих привозное сырье. Особенности развития агропромышленного комплекса.

Украина. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, плотность населения и крупнейшие города. Отрасли хозяйственной специализации. Угольно-металлургическая база Украины. Проблемы энергетики, зависимость республики от импорта нефти и газа. Размещение различных отраслей машиностроения, их связь с центрами черной металлургии и трудовыми ресурсами. Особенности агропромышленного комплекса республики. Курортно-рекреационное хозяйство. Основные виды транспорта, морские порты.

Молдавия. Экономико-географическая характеристика.

Республики Закавказья. Сходство и различия природных условий и ресурсов, отраслей хозяйственной специализации. Субтропическое земледелие. Рекреационный потенциал территории. Экономико-географическая характеристика Грузии, Армении, Азербайджана.

Казахстан. Экономико-географическое положение. Влияние природных условий на хозяйственное освоение. Разнообразие природных ресурсов. Неравномерность размещения населения. Особенности национального состава. Отрасли хозяйственной специализации. Размещение отраслей добывающей промышленности, черной и цветной металлургии. Особенности развития агропромышленного комплекса, связь сельскохозяйственной специализации с природно-климатическими условиями. Экономическая интеграция Казахстана и России.

Республики Средней Азии. Экономико-географическое положение. Сходство и различия природных условий. Минеральные, земельные, водные и гидроэнергетические ресурсы. Проблемы быстрого роста численности населения. Особенности расселения, древние города. Национальный состав населения. Общие черты хозяйственной специализации. Проблемы освоения пустынных территорий. Экономико-географическая характеристика Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Виды географических карт, их классификация

Общие понятия картографии

С тех пор, как начало развиваться человеческое общество, возникла потребность в отображении и сохранении той или иной информации. С момента зарождения первых познаний человека об окружающем его мире, возник вопрос и о передаче информации географического характера.

Важным объектом географической информации являлась земная поверхность, территория. Одним из главных способов передачи информации о земной поверхности стало ее начертание. Так появилась географическая карта. Но чтобы изобразить часть территории, необходимо было уменьшить изображение, чтобы уместить его на лист чертежа.

Определение 1

Географическая карта – это чертеж участка земной поверхности, выполненный с помощью условных знаков и в определенном масштабе.

Определение 2

Масштаб – это математическое выражение, которое указывает, во сколько раз изображение увеличено или уменьшено по сравнению с действительными размерами.

Виды картографических проекций

Не будем забывать, что Земля – сфера, а карта – плоскость. Поэтому для переноса изображения со сферической поверхности на плоскость используют метод проекций.

Картографическая проекция – это способ переноса изображения земной поверхности со сферы на плоскость.

В зависимости от взаиморасположения сферы и плоскости, различают такие основные виды картографических проекций:

- азимутальная;

Готовые работы на аналогичную тему

Иногда применяют комбинированные проекции – поликоническую, псевдоконическую и псевдоцилиндрическую.

Главное назначение проекций – уменьшить искажение изображения, неизбежно возникающее при переносе изображения со сферы на плоскость. Избежать полностью искажений невозможно. Их просто надо учитывать.

Различают следующие виды искажений:

- искажения длин;

- искажения углов;

- искажения площадей и искажения форм.

В зависимости от избранной проекции мы можем уменьшить влияние одного искажения, но при этом усилится какое-либо другое искажение. Только на глобусе искажение практически отсутствует. На топографических картах из-за небольшой площади изображаемой территории искажения настолько незначительны, что ими можно пренебречь.

Виды географических карт

В зависимости от содержания изображенной информации, географические карты делятся на тематические и общегеографические.

Тематические карты показывают размещение объектов, четко относящихся к определенной теме (растительность, животный мир, население, хозяйство, явления природы и т.п.).

Общегеографические карты отображают с одинаковой детальностью все географические объекты местности: рельеф, водоемы, населенные пункты и т.д.

Карты еще делятся на отдельные группы по назначению. Бывают карты учебные, туристические, справочные, культурно-просветительские, агитационные и пр.

Кроме отдельных карт часто используются географическими атласами – целостными подборками карт.

Классификация карт по масштабу

Местность на картах изображается в определенном масштабе. В зависимости от масштаба карты делятся на:

- крупномасштабные (топографические) – с масштабом $1:100 000$ и более;

- среднемасштабные (обзорно-топографические) – с масштабом $1:200 000 – 1:1 000 000$;

- мелкомасштабные (обзорные) – с масштабом менее $1: 1 000 000$.

Классификация карт по охвату территорий

В зависимости от территорий, изображенных на картах, карты делятся на карты мира (в том числе – карты полушарий), карты отдельных материков и океанов, карты отдельных стран, карты частей стран (регионов). Чем больше охват нанесенной территории, тем меньше подробностей и деталей содержит карта. Иначе на небольшой поверхности будет находиться большое количество трудноразличимых условных обозначений.

Определение 3

Отбор самых важных для изображения объектов называется картографической генерализацией.

Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

- В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.

- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.

Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie. - Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.

- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,

браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере. - Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.

Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie

потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файлах cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт

не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к

остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Концептуальные карты | Персонал | Имперский колледж Лондона

«Сопоставление понятий имеет мощную полезность для демонстрации понимания. Его можно использовать для отображения отдельных структур знаний для сравнения на разных этапах процесса обучения».

Кинчин, Streatfield & Hay, 2010, стр. 54

Концептуальные карты «по сути являются графическими инструментами для организации и представления знаний» (Kinchin, Streatfield & Hay, 2010, p. 54). Для целей картирования концептов концепция может быть определена как: «воспринимаемая закономерность в событиях или объектах, или записях событий или объектов, обозначенных ярлыком» (Novak, 1990, p.29). Большинство используемых ярлыков — это слова, но также можно использовать знаки (например, +).

Концептуальная карта, показывающая ключевые особенности концептуальных карт

Источник изображения: Novak & Cañas, 2008.

Использование концептуальных карт в исследованиях

Концептуальные карты могут поддерживать количественный и качественный анализ, «помогая выделить взаимосвязи и закономерности в данных» (Kinchin, Streatfield & Hay, 2010, p. 55). Kinchin et al. (2010) показали, как концептуальные карты могут использоваться для поддержки процесса анализа данных интервью, и предложили различные другие способы их использования для улучшения процесса исследовательского интервью.Тем временем Buhmann и Kingsbury (2015) разработали систематическую основу для количественного анализа структуры концептуальных карт, которые можно комбинировать и перекрестно сравнивать с анализом их содержания. Hay, Kinchin и Lygo-Baker (2008) предположили, что концептуальное картирование можно использовать для достижения продольных измерений качества обучения студентов в высшем образовании, что, в свою очередь, может обеспечить «документированную исследовательскую базу, на основе которой может развиваться обучение» (Hay et al. др., 2008, с. 310).

Практическое руководство по созданию концептуальных карт доступно из следующих источников, но по сути они:

- отображать концепции в кругах или прямоугольниках с помеченными соединительными линиями для обозначения отношений между связанными концепциями

- упорядочивает концепции в иерархической структуре: наиболее всеобъемлющей или общей (т.е. первичное) понятие наверху связано с менее общими (вторичными и третичными подчиненными) понятиями ниже

- может включать перекрестные связи между двумя концепциями, чтобы показать ключевые отношения между различными сегментами карты. Примеры событий или объектов могут быть включены, чтобы прояснить значение концепции и завершить ветвь в древовидной структуре. Примеры клемм не прилагаются, чтобы отличить их от концептов

- обычно читаются сверху вниз. Любые два концепта и их связывающие слова на карте концептов составляют предложение, т.е.е. значимое утверждение или «семантическая единица».

.

Как создавать концептуальные карты

Новак, Дж. Д. и Каньяс, А.Дж. (2008). Теория, лежащая в основе концептуальных карт, и способы их построения и использования. Технический отчет. Институт познания человека и машины, Флорида.

Как сделать концептуальную карту (видео)

Программное обеспечение для картирования концепций, бесплатное для использования в образовательных целях

«Поскольку индивидуумы обладают уникальными последовательностями опыта, ведущими к уникальным совокупным наборам предложений, все концептуальные карты в некоторой степени идиосинкразические.Однако в данной культуре существует достаточно общности в опыте, так что люди в этой культуре имеют достаточно общих значений для своих концепций, которые они могут передать друг другу, используя язык или другие символы ».

Novak, 1990, pp. 29-31

Дополнительная литература

Бухманн, С. Ю. и Кингсбери, М. (2015). Стандартизированная целостная структура для анализа концептуальных карт, сочетающая топологические атрибуты и глобальные морфологии. Управление знаниями и электронное обучение, 7 (1), 20-35.

Хэй Д., Кинчин И. и Лиго-Бейкер С. (2008). Сделать обучение видимым: роль концептуального картирования в высшем образовании. Исследования в области высшего образования, 33 (3), 295-311.

Кинчин И. М., Стритфилд Д. и Хэй Д. Б. (2010). Использование концептуального картирования для улучшения исследовательского интервью. Международный журнал качественных методов, 9 (1), 52-68.

Новак Дж. Д. (1990). Концептуальные карты и Vee-диаграммы: два метакогнитивных инструмента для облегчения осмысленного обучения. Преподавание , 19 (1), 29-52.

Новак, Дж. Д. и Каньяс, А.Дж. (2008). Теория, лежащая в основе концептуальных карт, и способы их построения и использования. Технический отчет. Институт познания человека и машины, Флорида.

Всемирная история, культура и география: современность …

Всемирная история, культура и география: современный мир — десятый класс Май-Ань Фам

автор: Май-Ань Фам

1. 10.4.3- Объяснять империализм с точки зрения колонизаторов и колонизированных, а также различные немедленные и долгосрочные ответы людей, находящихся под колониальным правлением.

2. Знания и культурное понимание

2.1. Историческая грамотность

2.1.1. 10.4.3 — Объяснять империализм с точки зрения колонизаторов и колонизированных, а также различные немедленные и долгосрочные ответы людей, находящихся под колониальным правлением.

2.1.2. 10.5.1- Проанализировать аргументы в пользу вступления в войну, представленные лидерами всех сторон Великой войны, и роль политического и экономического соперничества, этнических и идеологических конфликтов, внутреннего недовольства и беспорядков, а также пропаганды и национализма в мобилизации гражданского населения в поддержка «тотальной войны».»

2.1.3. 10.5.4 — Понять природу войны и ее человеческие потери (военные и гражданские) для всех сторон конфликта, в том числе то, как колониальные народы внесли свой вклад в военные усилия.

2.2. Этическая грамотность

2.2.1. 10.5.5 — Обсуждение нарушений прав человека и геноцида, включая действия правительства Османской империи против граждан Армении.

2.2.2. 10.8.1 — Сравните германские, итальянские и японские стремления к созданию империи в 1930-х годах. включая изнасилование Нанкина 1937 года, другие зверства в Китае и пакт Сталина-Гитлера 1939 года.

2.2.3. 10.8.5 — Проанализировать нацистскую политику преследования расовой чистоты, особенно в отношении европейских евреев; его превращение в Окончательное решение; и Холокост, в результате которого погибло шесть миллионов мирных евреев.

2.3. Культурная грамотность

2.3.1. 10.3.2-Изучить, как научные и технологические изменения и новые формы энергии привели к массовым социальным, экономическим и культурным изменениям (например, изобретения и открытия Джеймса Ватта, Эли Уитни, Генри Бессемера, Луи Пастера, Томаса Эдисона).

2.3.2. 10.6.4-Обсудите влияние Первой мировой войны на литературу, искусство и интеллектуальную жизнь на Западе (например, Пабло Пикассо, «потерянное поколение» Гертруды Стайн, Эрнест Хемингуэй).

2.3.3. 10.9.6 — Понять, как силы национализма развивались на Ближнем Востоке, как Холокост повлиял на мировое мнение относительно необходимости еврейского государства, а также значение и влияние местоположения и основания Израиля на мировые дела.

2.4. Географическая грамотность

2.4.1. 10.3.5. Понимание связей между природными ресурсами, предпринимательством, рабочей силой и капиталом в индустриальной экономике.

2.4.2. 10.5.2-Изучить основные театры сражений, основные поворотные моменты и важность географических факторов в военных решениях и результатах (например, топография, водные пути, расстояние, климат).

2.4.3. 10.8.3 — Определите и разместите на карте державы союзников и держав оси и обсудите основные поворотные моменты войны, основные театры конфликта, ключевые стратегические решения и итоговые военные конференции и политические решения, с акцентом на важность географические факторы.

2.5. Экономическая грамотность

2.5.1. 10.3.6 — Проанализировать появление капитализма как доминирующей экономической модели и реакции на него, включая утопизм, социал-демократию, социализм и коммунизм.

2.5.2. 10.4.1 — Опишите рост индустриальной экономики и их связь с империализмом и колониализмом (например, роль, которую играет национальная безопасность и стратегическое преимущество; моральные проблемы, возникающие в результате поиска национальной гегемонии, социального дарвинизма и миссионерского импульса; материальные вопросы, такие как земля, ресурсы и технологии).

2.5.3. 10.9.3- Понимать важность Доктрины Трумэна и Плана Маршалла, которые установили образец для послевоенной политики Америки по предоставлению экономической и военной помощи для предотвращения распространения коммунизма и, как следствие, экономической и политической конкуренции на таких аренах, как Юго-Восточная Азия ( т. е. Корейская война, Вьетнамская война), Куба и Африка.

2.6. Социально-политическая грамотность

2.6.1. 10.6.1. Проанализировать цели и роли мировых лидеров в переговорах, условия и влияние Версальского договора и Четырнадцати пунктов Вудро Вильсона, а также причины и последствия отказа США от Лиги Наций в мировой политике.

2.6.2. 10.10.1-Понимать проблемы в регионах, включая их геополитическое, культурное, военное и экономическое значение, а также международные отношения, в которые они вовлечены.

2.6.3. 10.10.3 — Обсудите важные тенденции в регионах сегодня и то, служат ли они делу свободы личности и демократии.

3. Демократическое понимание и гражданские ценности

3.1. Национальная идентичность

3.1.1. 10.2.3 — Понять уникальный характер Американской революции, ее распространение в других частях мира и ее непреходящее значение для других стран.

3.1.2. 10.3.4-Проследить эволюцию труда и труда, включая прекращение работорговли и последствия иммиграции, добычи полезных ископаемых и производства, разделения труда и профсоюзного движения.

3.2. Конституционное наследие

3.2.1. 10.1.2 — Проследить развитие западных политических идей верховенства закона и незаконности тирании, используя отрывки из «Республики» Платона и «политики» Аристотеля.

3.2.2. 10.1.3- Рассмотрите влияние U.С. Конституция о политических системах в современном мире.

3.2.3. 10.2.2. Перечислите принципы Великой хартии вольностей, английского билля о правах (1689 г.), американской декларации независимости (1776 г.), французской декларации прав человека и гражданина (1789 г.) и американского билля о правах человека. Права (1791 г.).

3.3. Гражданские ценности, права и обязанности

3.3.1. 10.1.1. Проанализировать сходства и различия в иудео-христианских и греко-римских взглядах на закон, разум, веру и обязанности человека.

3.3.2. 10.10.3 — Обсудите важные тенденции в регионах сегодня и то, служат ли они делу свободы личности и демократии.

3.3.3. Нет других соответствующих стандартов

4. Достижение навыков и социальное участие

4.1. Навыки участия

4.1.1. CCSS.ELA-LITERACY.RH.9-10.6: Сравните точки зрения двух или более авторов на то, как они относятся к одним и тем же или схожим темам, включая то, какие детали они включают и подчеркивают в своих соответствующих отчетах.

4.1.1.1. H-SS AS: Студенты выявляют предвзятость и предубеждения в исторических интерпретациях.

4.1.2. CCSS.ELA-LITERACY.WHST.9-10.1.A: Введите точные претензии, отделите претензии от альтернативных или противоположных претензий и создайте организацию, которая устанавливает четкие отношения между претензиями, встречными претензиями, причины и доказательства.

4.1.2.1. H-SS AS: Студенты анализируют, как изменения происходят с разной скоростью в разное время; понимать, что некоторые аспекты могут измениться, а другие остаются неизменными; и понимать, что изменения сложны и влияют не только на технологии и политику, но также на ценности и убеждения.

4.1.3. CCSS.ELA-LITERACY.WHST.9-10.5: Развивайте и укрепляйте письмо по мере необходимости, планируя, исправляя, редактируя, переписывая или пробуя новый подход, уделяя особое внимание тому, что является наиболее важным для конкретной цели и аудитории.

4.2. Навыки критического мышления

4.2.1. CCSS.ELA-LITERACY.RH.9-10.8: Оцените степень, в которой аргументация и доказательства в тексте подтверждают утверждения автора.

4.2.1.1. H-SS AS: Студенты отличают достоверные аргументы от ошибочных аргументов в исторических интерпретациях.

4.2.2. CCSS.ELA-LITERACY.WHST.9-10.2.C: Используйте различные переходы и структуры предложений, чтобы связать основные разделы текста, создать связность и прояснить отношения между идеями и концепциями.

4.2.3. CCSS.ELA-LITERACY.WHST.9-10.7: проводить как короткие, так и более длительные исследовательские проекты, чтобы ответить на вопрос (в том числе самостоятельно созданный вопрос) или решить проблему; при необходимости сузить или расширить область исследования; синтезировать несколько источников по предмету, демонстрируя понимание предмета исследования.

4.2.3.1. H-SS AS: Студенты оценивают основные дебаты среди историков относительно альтернативных интерпретаций прошлого, включая анализ использования авторами свидетельств и различий между здравыми обобщениями и вводящими в заблуждение чрезмерными упрощениями.

4.3. Базовые навыки обучения

4.3.1. CCSS.ELA-LITERACY.RH.9-10.2: определение центральных идей или информации первичного или вторичного источника; дайте точное описание того, как ключевые события или идеи развиваются по ходу текста.

4.3.1.1. H-SS AS: Студенты интерпретируют прошлые события и проблемы в контексте их развития, а не только с точки зрения современных норм и ценностей.

4.3.2. CCSS.ELA-LITERACY.WHST.9-10.9: извлеките доказательства из информационных текстов для поддержки анализа, размышлений и исследований.

4.3.2.1. H-SS AS: Студенты строят и проверяют гипотезы; собирать, оценивать и использовать информацию из множества первичных и вторичных источников; и применять его в устных и письменных презентациях.

4.3.3. CCSS.ELA-LITERACY.RH.9-10.7: объедините количественный или технический анализ (например, диаграммы, данные исследований) с качественным анализом в печатном или цифровом тексте.

Когнитивные карты, интеллектуальные карты и концептуальные карты: определения

Когнитивное отображение, интеллектуальное отображение и концептуальное отображение — это три мощные стратегии визуального картирования для организации, передачи и сохранения знаний. Они помогают нам изложить сложные идеи, процессы и распознать закономерности и отношения.

Когнитивные карты, интеллект-карты и концептуальные карты выглядят и ощущаются одинаково; это сходство вызывает недоумение. Это три разных способа визуализации ментальной модели — независимо от того, принадлежит ли она дизайнеру, исследователю или пользователю. У каждого есть свои сильные стороны и преимущества. Эта статья представляет собой сравнение этих трех популярных типов диаграмм и их использования в UX.

Когнитивные карты

Когнитивные карты — это общий термин для всех визуальных представлений ментальных моделей.Все методы картирования, описанные в этой статье, являются экземплярами когнитивных карт.

Определение : Когнитивная карта — это любое визуальное представление ментальной модели человека (или группы) для данного процесса или концепции.

Когнитивные карты не имеют визуальных правил, которым они должны подчиняться: нет ограничений на то, как концепции и отношения между ними визуально представлены.

История

Идея когнитивной карты восходит к работе психолога Эдварда Толмана, известного своими исследованиями того, как крысы учились перемещаться по лабиринтам.В психологии он имеет сильную пространственную коннотацию — когнитивные карты обычно относятся к представлению пространства (например, лабиринта) в мозгу. Познавательные карты с тех пор использовались в целом ряде областей; Колин Иден, исследователь операций, использовал этот термин в более широком смысле для обозначения ментальной модели, представляющей любой тип процесса или концепции (пространственные или нет).

Когнитивное сопоставление имеет произвольную форму и может включать в себя многочисленные методы визуализации, включая маркированные списки, блок-схемы, концептуальные диаграммы или сопоставление сходства.Хотя приведенный выше пример является цифровым (и, следовательно, высокоточным), когнитивные карты часто имеют низкую точность и создаются с помощью бумаги, ручки и стикеров.

Характеристики

- Разнообразны по характеру и назначению. Когнитивное картографирование используется в самых разных дисциплинах для различных целей. Когнитивные карты — это наиболее общий тип визуализации ментальных моделей.

- Никаких ограничений по структуре или форме. Когнитивные карты не обязательно должны соответствовать определенному формату.Таким образом, они часто абстрактны и не имеют последовательной иерархии. Они гибкие и могут учитывать широкий набор концепций или ситуаций, которые необходимо представить.

Используется в UX

- Получение знаний извне. Визуализации (любого вида) помогают в когнитивной обработке; они могут помочь нам улучшить наше мышление, разбить идеи и уловить мысли. Например, визуализация становится полезным инструментом для описания того, где доступна новая функция или когда новый член команды подключается к новой сложной системе.

- Определите темы в разных концепциях. Представление концепций в визуальном формате может выявить новые закономерности и связи. В нашем исследовании DesignOps мы попросили участников создать когнитивную карту организационных структур в своих компаниях. После составления карты они смогли выявить сходства (например, состав команды, болевые точки или узкие места) между разрозненными командами.

- Выявление ментальной модели. Когнитивное отображение может помочь исследователям UX понять ментальные модели системы или процесса пользователей.Это понимание может иметь решающее значение при исследовании сложных систем или даже при разработке нового продукта. Выявление ментальной модели обычно осуществляется посредством индивидуальных интервью, в которых участник строит визуальное представление своей ментальной модели темы исследования. Полученная в результате когнитивная карта представляет собой осязаемое представление мыслей участника и может служить подсказкой к беседе для фасилитатора. Несколько таких карт могут быть сгруппированы по их характеристикам; эти классификации могут направлять процесс проектирования.

В следующих двух разделах описываются два более ограниченных типа когнитивных карт: интеллект-карты и концептуальные карты.

Интеллект-карты

Интеллектуальные карты — самый упрощенный и, следовательно, простой тип когнитивных карт. У них четкая иерархия и формат, их относительно быстро создавать и использовать.

Определение : интеллектуальная карта — это дерево, которое представляет центральную тему и ее подтемы.

История

Основные характеристики интеллект-карт уходят корнями в развитие семантических сетей, техники 1950-х годов для представления знаний.В 1974 году британский писатель Тони Бьюзен популяризировал термин «отображение разума».

Интеллектуальные карты имеют центральную родительскую тему с узлами, которые разветвляются к периферии.

Характеристики

- Четкая организация и структура. Ментальные карты ограничены древовидной структурой. У них четкие, направленные наружу потоки от корня дерева к его листьям.

- Одна центральная тема. В интеллектуальных картах все узлы (кроме корня дерева) имеют только один родительский узел.У каждого узла могут быть дочерние элементы, соответствующие подтемам этой концепции. Каждую концепцию в интеллект-карте можно проследить непосредственно до основной темы.

- Нет определения отношений. Нет различий между разными типами отношений между узлами — все ребра в дереве представлены одинаково и не имеют меток.

Используется в UX

Интеллектуальные карты помогают организовать сбор информации, связанной с одной темой, и структурировать ее систематическим и осмысленным образом.В UX они полезны при работе с категориальными идеями, например:

- Разбивка компонентов на определенной веб-странице — например, для определения мини-IA страницы

- Планирование тематических тем на веб-сайте (например, темы наших статей на nngroup.com)

- Информация о сопоставлении содержится в FAQ (Часто задаваемые вопросы) или политике конфиденциальности

Концептуальные карты

Концептуальные карты — это более сложная версия интеллект-карт.Они делают акцент на выявлении отношений между темами. Кроме того, у узла на концептуальной карте может быть несколько родителей (тогда как у узла в интеллект-карте будет только один).

Определение : карта концептов — это граф, в котором узлы представляют концепции и связаны посредством помеченных ориентированных ребер, которые иллюстрируют отношения между ними.

История

Концептуальное отображение было разработано в 1970-х годах американским профессором Джозефом Новаком, чтобы помочь учителям объяснять сложные темы, чтобы облегчить изучение, сохранение и связь этих новых тем с существующими знаниями.

Карты Concepts читаются сверху вниз; В отличие от интеллект-карт, узел может иметь несколько родителей, а края помечены, чтобы указывать на отношения между узлами.

Характеристики:

- Каждый узел может иметь более одного родительского (т. Е. Один узел, указывающий на него). В то время как каждый узел интеллект-карты имеет только одного родителя, у узла в концептуальной карте может быть несколько родителей. Таким образом, узлы в концептуальной карте часто более взаимосвязаны, чем узлы в интеллектуальных картах, что делает концептуальные карты хорошо подходящими для описания сложных взаимосвязей между концепциями.

- Ребра графа направлены и помечены именами отношений между узлами, которые они соединяют. Каждое ребро иллюстрирует определенное отношение (и обычно помечается глаголом или предлогом, которые его фиксируют).

Используется в UX

Концептуальные карты помогают визуализировать сложные концепции, которые связаны между собой различными способами. Они могут поддерживать несколько точек зрения и подходов к одной и той же проблеме и могут использоваться для:

- Разработайте целостную картину набора концепций и их взаимосвязей между концепциями, например:

- Данные

- Организационные операции

- Соединяйте концепции с действием.Сопоставление понятий подчеркивает отношения, связывая одну идею с другой с помощью глаголов. Эта характеристика полезна при анализе проблемы (на картах часто встречаются неоткрытые причины и следствия). Визуализируя контент в виде сети, становится легко проследить «след» взаимоотношений и, таким образом, определить системные решения.

Карты можно создавать индивидуально или в группе (например, если целью является создание общего понимания внутреннего процесса).

Сравнение методов

Когда дело доходит до представления физического пространства, существует множество типов возможных карт: топографические карты, геологические карты, пешеходные карты, карты улиц и так далее.Все они представляют собой плоские изображения поверхности земли, но подчеркивают различные свойства этой поверхности. Картографы применяют различные рекомендации для создания туристической карты парка, карты автомагистралей штата или политической карты континента.

Подобно различным картам Земли, все типы когнитивных карт в некотором роде одинаковы.

Практикующие UX должны быть картографами UX-карт — адаптировать формат и структуру, чтобы они наилучшим образом соответствовали потребностям и контексту создаваемой карты.Используйте эту таблицу в качестве краткого руководства для сравнения интеллект-карт, концептуальных карт и когнитивных карт.

| Интеллект-карта | Концептуальная карта | Когнитивная карта | |

|---|---|---|---|

| Назначение | Расширение одной темы | Изучите взаимосвязи между несколькими концепциями | Захват процесса или динамической экосистемы в свободной форме |

| Определяющий признак | Один первичный, единый центр; один родитель на узел | Отмеченные отношения между узлами; несколько родителей на узел | Отсутствие какой-либо последовательной структуры; смешанные формы (список, диаграмма, график, блок-схема) |

| Возможность адаптации | Низкая | от низкого до среднего | Высокая |

Чтобы упростить, когда что использовать, представьте, что вы вводите новое представление Моя учетная запись на веб-сайте.

Интеллектуальная карта может использоваться для сопоставления различных разделов и соответствующих подразделов контента, которые будут находиться на странице «Моя учетная запись».

Концептуальная карта может отображать более крупный веб-сайт в целом, а также различные точки входа, которые пользователь может использовать для доступа к «Моей учетной записи», в сочетании с тем, какие данные можно экспортировать или куда можно передать.

Когнитивная карта может быть построена в ходе пользовательского интервью (самим участником), чтобы раскрыть текущие процессы участника, ментальные модели и соображения по доступу и обмену информацией личной учетной записи.

Заключение

Три карты выше не то же самое, что блок-схемы, поэтому перечисление шагов не должно подходить для карты. Однако визуализация концепции, идеи или процесса дает различные преимущества, будь то с помощью когнитивной карты, интеллект-карты или концептуальной карты, как индивидуально, так и в команде:

- Обеспечивает осязаемые визуальные абстрактные мысли

- Сообщает отношения или закономерности между концепциями

- Углубляет наши знания и понимание конкретной темы или концепции

- Помогает нам интегрировать новые идеи в существующие системы

- Синтезирует сложную экосистему в единую визуализацию, которую можно совместно использовать.

Использование нечетких абстрактных концепций и их воплощение в жизнь улучшает взаимодействие в команде и создает точки соприкосновения.Это также позволяет члену команды сразу же заметить что-то на карте и сказать: «Это неправильно». Возможно, ваш коллега прав, и что-то запечатлено неправильно. Или, может быть, ваш коллега ошибается, и карта раскрывает неправильное представление, которое в противном случае привело бы к трениям в дальнейшем в проекте. В любом случае, упражнение по картированию выявило то, что потребовало дальнейшего обсуждения, что в долгосрочной перспективе намного эффективнее, чем продолжение проекта с несогласованным пониманием.

Когнитивные карты, интеллект-карты и концептуальные карты в конечном итоге улучшают наше когнитивное понимание. Использование одной техники вместо другой не приведет к успеху или разрушению проекта. В идеале комбинация всех трех будет использоваться по мере необходимости на разных этапах вашего процесса, в зависимости от ваших потребностей.

Список литературы

Buzan, T. (1993) Книга карт разума. Лондон: BBC Books

Иден, К. (1988) «Когнитивное картирование», Европейский журнал оперативных исследований, 36: 1-13

Эпплер, Мартин Дж.(2006) «Сравнение концептуальных карт, интеллектуальных карт, концептуальных диаграмм и визуальных метафор как дополнительных инструментов для создания и обмена знаниями». Визуализация информации. Журналы Palgrave.

Келли Г.А. (1995) Психология личностных построений. Нью-Йорк: Нортон.

Новак, Д.Д., Говин, Д. Б. (1984). Изучение того, как учиться. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Толмен, Эдвард К. (июль 1948 г.). «Когнитивные карты у крыс и людей». Психологический обзор.

Концептуальная карта национальной комплексной оценки доступности воды

18 декабря 2019 г. зона миссии USGS по водным ресурсам выпустила концептуальную карту национальной комплексной оценки доступности воды, которая показывает ежедневные оценки естественных запасов воды примерно для 110000 регионов по всей территории. Соединенные Штаты. Эта карта в настоящее время недоступна для обновлений.

ОБНОВЛЕНИЕ: с 26 января 2021 года концептуальная карта Национальной комплексной оценки доступности воды была отключена для некоторых обновлений и дополнений к рабочему процессу, чтобы включить дополнительные возможности диагностики производительности прогнозирования.Когда концептуальная карта IWAAs снова станет общедоступной, в наших учетных записях в социальных сетях нашей зоны миссии по водным ресурсам будет сделано объявление. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, отправьте их по адресу gs-w_onhm@usgs.gov.

Концептуальная карта Национальной комплексной оценки доступности водных ресурсов (IWAA) Геологической службы США (USGS) — это первый продукт, который визуализирует текущее количественное представление о доступности воды в национальном масштабе, обеспечивая новаторский, столь необходимый канал информации о воде.Хотя демонстрационная карта не готова для принятия решений, ее можно использовать для сравнения текущих запасов воды в отдельном регионе с их историческими хранилищами (но ее не следует использовать для сравнения хранилищ одного региона с хранилищами другого региона). Источники «естественного водохранилища» включают воду, присутствующую в ландшафте, такую как стоячая вода, снежный покров, вода в почве и неглубокие грунтовые воды, но вода в реках или глубокие грунтовые воды не включаются.

В этой первой версии национальной концептуальной карты IWAAs модель фокусируется только на естественном круговороте воды и не включает антропогенные изменения из водохранилищ и водозаборов.По мере развития модели будут производиться дополнительные гидрологические параметры и визуализироваться другие индикаторы наличия воды, а также прогнозы доступности воды. В сочетании с другими показателями доступности воды эти данные создадут новые возможности для изучения, прогнозирования и управления гидрологическими ресурсами.

Концептуальная карта национальной комплексной оценки доступности воды (IWAA) помогает определить закономерности в национальном хранении воды путем сравнения текущих условий с историческими значениями.Поздней осенью 2019 года на концептуальной карте National IWAAs были визуализированы необычно влажные условия на Северных равнинах и Верхнем Среднем Западе, необычно засушливые условия в Калифорнии, которые совпали с широко распространенными лесными пожарами, и влажные условия на юго-западе, возникшие в результате остатков тропического шторма Раймонд.

Эта карта является продуктом Комплексных оценок доступности водных ресурсов Геологической службы США (USGS), которые представляют собой многоплановую перепись населения, ориентированную на заинтересованные стороны, почти в реальном времени и сезонное прогнозирование доступности воды как для человека, так и для окружающей среды в региональном и национальном масштабе.IWAA USGS объединяют ресурсы и знания, полученные в ходе предыдущих и текущих усилий USGS, таких как исследования целевых областей, региональные исследования наличия подземных вод, оценка водопользования, экологические потребности в воде и оценка речного стока. IWAA предназначены для предоставления информации для достижения целей Национальной переписи водных ресурсов, установленных Законом о БЕЗОПАСНЫХ водах.

Эмпирическое исследование эффектов картографирования групповых концепций, поддерживаемых социальными сетями | Исследования и практика в области технологий расширенного обучения

Поскольку концептуальная карта состоит из структуры концептуальной карты и задачи концептуального картирования, ее оценка должна быть сосредоточена на этих двух факторах (McClure et al., 1999). Соответственно, были разработаны три исследования для изучения ICM и SCM с точки зрения построения карты, картографической деятельности и условий совместной работы. Каждое исследование проводилось, чтобы ответить на соответствующие вопросы исследования. В исследовании я сравнивал ICM и SCM с точки зрения структуры карты и активности в контролируемой среде. На основе исследования I, исследование II расширяет контролируемую среду в рамках открытой среды социальных сетей, чтобы дать улучшенный обзор концептуального картирования.В исследовании III измерялось влияние размера группы на SCM. В этом эксперименте был принят метод кодирования для деидентификации всей личной информации, такой как имена пользователей. Чтобы более четко проработать методы исследования этого эксперимента, а также взаимосвязи между тремя исследованиями, был представлен рис.

Рис. 5

Процесс экспериментального проектирования

Исследование I: структура карты и картографическая деятельность в ICM и SCM на специализированных курсах

Участники и контекст исследования I исследования

Семьдесят два учителя preservice были зачислены на один и тот же предмет. «Обучение с использованием технологий», преподаваемое одним и тем же учителем в четырех классах университетского центра педагогического образования, завершило исследование I.Четыре класса имели одинаковый размер класса от 15 до 20 учеников. Исследование I было разработано как контролируемая среда с ограниченным числом участников, одним и тем же предметом и фиксированными классами. Средний возраст участников составлял 23,72 года, из них 41 мужчина и 31 женщина. Участники прошли процесс регистрации в системе и практиковались в использовании системы в течение первой недели своих курсов. Семьдесят два студента попросили построить ICM и SCM по завершении каждого курса в соответствии с планом учебной деятельности, где построенная концептуальная карта была связана с темами обучения и содержанием.Задания выполнялись в классе и могли быть выполнены во время или после урока.

Выбор данных исследования I

Согласно проекту системы, студентам было предложено выбрать тип концептуальной карты в начале процесса создания карты. Таким образом, категории ICM и SCM были определены автоматически. Соответственно, всего 72 участника создали 263 карты ICM и 159 карт SCM и выбрали их в качестве источников анализа для исследования I. Данные концептуальной карты были каталогизированы как структура карты и картографическая деятельность.Данные структуры карты включают предложения, иерархии, перекрестные ссылки и примеры. Данные о картографической деятельности включают в себя временные метки создания и модификации карты, чтобы можно было рассчитать периоды и частоту модификации.

Для визуализации ICM и SCM были реализованы анализ социальных сетей и инструмент анализа UCINET SNA (Borgatti, Everett, & Freeman, 2002) для определения доступа студентов к концептуальным картам на основе степени централизации. На рисунке 6 показана часть сетей доступа между концептуальными картами и учащимися, где учащиеся представлены в виде синих квадратов, а карты — в виде оранжевых треугольников.Например, соединения S1940 (ID студента 1940) → C3121 (ID концептуальной карты 3121) и S2114 → C3358 были идентифицированы как ICM, потому что степень концептуальной карты была 1. Напротив, соединения между S2057, S705, S2097, и C3311 были идентифицированы как SCM, потому что степень их концептуальной карты была больше 1.

Рис. 6

Модификация концептуальной карты и граф чтения

Инструменты исследования I