Лезгино русский словарь: Онлайн переводчик слов с лезгинского на русский, азербайджанский и английский языки

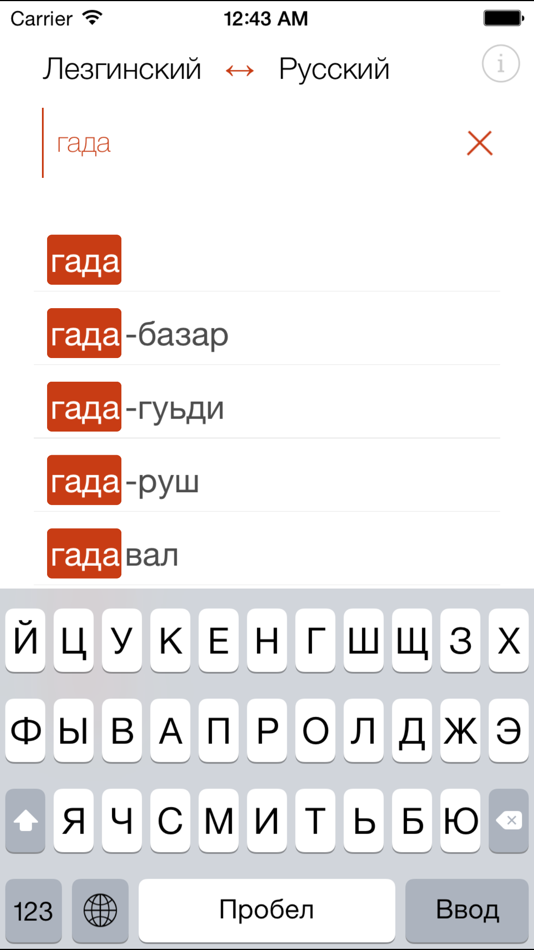

Словарь лезгинский — русский | Glosbe

Glosbe

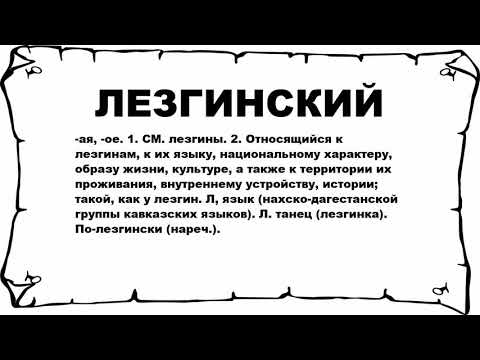

лезгинский

русский

Glosbe — это дом для тысяч словарей. Мы предоставляем не только словарь лезгинский — русский, но и словари для всех существующих пар языков — онлайн и бесплатно.

Переводы из словаря лезгинский — русский, определения, грамматика

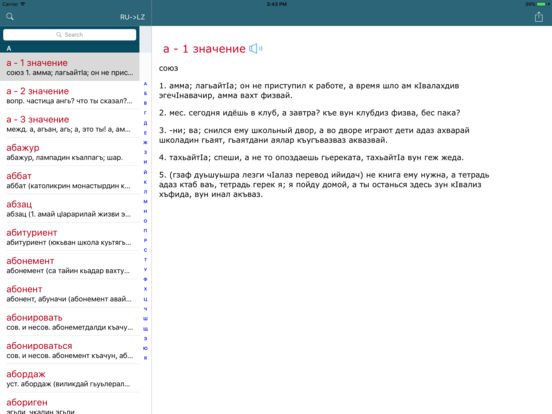

На Glosbe вы найдете переводы с лезгинский на русский из разных источников. Переводы отсортированы от наиболее распространенных к менее популярным. Мы прилагаем все усилия, чтобы каждое выражение имело определения или информацию о флексии.

В контекстных переводах лезгинский — русский, переведенные предложения

Словари Glosbe уникальны. В Glosbe вы можете проверить не только переводы лезгинский или русский. Мы также предлагаем примеры использования, показывающие десятки переведенных предложений. Вы можете увидеть не только перевод искомой фразы, но и то, как она переводится в зависимости от контекста.

Память переводов для языков лезгинский — русский

Переведенные предложения, которые вы найдете на Glosbe, взяты из параллельных корпусов (больших баз данных с переведенными текстами). Память переводов подобна поддержке тысяч переводчиков, доступных за долю секунды.

Память переводов подобна поддержке тысяч переводчиков, доступных за долю секунды.

Произношение, записи

Часто одного текста недостаточно. Нам также нужно услышать, как звучит фраза или предложение. В Glosbe вы найдете не только переводы из словаря лезгинский-русский, но и аудиозаписи и качественные компьютерные ридеры.

Словарь с картинками

Картинка стоит больше, чем тысяча слов. Помимо текстовых переводов, в Glosbe вы найдете изображения, представляющие искомые термины.

Автоматический переводчик лезгинский — русский

Вам нужно перевести более длинный текст? Нет проблем, в Glosbe вы найдете переводчик лезгинский — русский, который легко переведет интересующую вас статью или файл.

Присоединяйтесь к более чем 600.000 пользователям и помогите нам создать лучший словарь в мире.

Добавить перевод

Добавить перевод

Помогите нам создать лучший словарь.

Glosbe — это коллективный проект, созданный такими же людьми, как и вы.

Пожалуйста, добавьте новые записи в словарь.

Добавить перевод

Недавние изменения

Перевод создан:

йик lez

→

неделя

ru

lilphyzee,

2 weeks ago

Перевод создан:

хеб lez

→

лох

ru

Polyglot,

3 weeks ago

Перевод создан:

цIугъ lez

→

стон

ru

Polyglot,

4 weeks ago

Перевод создан:

Привет lez

→

Привет

ru

•_Estetic_•,

1 month ago

Добавлен пример:

лльььь lez

→

Поздровляю Тебч мама

ru

Arsen Sda,

1 month ago

Перевод перенесен:

Амина Тагирова,

2 months ago

дополнительно

Статистика словаря лезгинский — русский

6 325

Фразы

124

Примеры

дополнительно

Регион

Native to: Russia and Azerbaijan, also spoken in Georgia

Region: Southern Dagestan, western Caspian Sea coast, central Caucasus

Official language in: Russia Dagestan

Пользователи

655 000

дополнительно

Регион

Native to: Russia, Ukraine, Belarus and other neighbouring Post-Soviet states

Official language in: 12 states Russia (state)[4] Belarus (state)[5] Kazakhstan (official)[6] Kyrgyzstan (official)[7] Tajikistan (inter-ethnic communication)[8] Moldova: Gagauzia (official)[9] Partially recognized states: Abkhazia[10](official)[11] South Ossetia[10](state)[12] Unrecognised states: Transnistria (official)[13] Former states: Soviet Union (De facto, official since 1990; defunct state)[14] Organizations: United Nations IAEA ICAO UNESCO WHO CIS Warsaw Pact (defunct) EAEC CSTO CMEA (defunct) GUAM[15] SCO OSCE ATS ISO

Пользователи

150 000 000

дополнительно

Лезгинский язык — все самое интересное на ПостНауке

Лезгинский язык — Лезги чlал

Этнический язык лезгин

Нахско-дагестанские > дагестанские > лезгинские > восточно-лезгинские > лезгинский язык

В основном лезгины проживают в двух смежных регионах: на юге российского Дагестана и на северо-востоке Азербайджана. По данным переписи 2010 года, численность лезгин в России составляла 474 тыс. человек, в том числе в Дагестане — 385 тысяч. В Дагестане лезгины населяют Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Ахтынский, Курахский, Докузпаринский, Дербентский, Хивский, Рутульский, Тарумовский, Кизлярский районы, а также проживают во всех городах республики. Заметное количество лезгин живет в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве; кроме того, лезгинские общины есть почти во всех регионах России. В Азербайджане лезгины являются вторым по численности народом: их число по разным данным составляет от 180 до 364 тыс. человек.

По данным переписи 2010 года, численность лезгин в России составляла 474 тыс. человек, в том числе в Дагестане — 385 тысяч. В Дагестане лезгины населяют Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Ахтынский, Курахский, Докузпаринский, Дербентский, Хивский, Рутульский, Тарумовский, Кизлярский районы, а также проживают во всех городах республики. Заметное количество лезгин живет в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве; кроме того, лезгинские общины есть почти во всех регионах России. В Азербайджане лезгины являются вторым по численности народом: их число по разным данным составляет от 180 до 364 тыс. человек.

Лезгинский язык признан одним из государственных в Республике Дагестан. В течение XX века он заметно расширил свои функции: он является языком школьного обучения, СМИ и культуры, а в последние десятилетия стал интенсивно использоваться в интернете. На лезгинском языке существует немало оригинальных и переводных художественных произведений, функционируют театры и культурно-просветительные учреждения. В местах компактного проживания лезгин, в основном в сельских районах, лезгинский является языком обучения вплоть до окончания начальной школы. В старших классах сельских школ русский язык начинает играть ведущую роль, а лезгинский преподается уже как предмет. В повседневной жизни, в бытовой и трудовой сферах, основным остается родной язык.

В местах компактного проживания лезгин, в основном в сельских районах, лезгинский является языком обучения вплоть до окончания начальной школы. В старших классах сельских школ русский язык начинает играть ведущую роль, а лезгинский преподается уже как предмет. В повседневной жизни, в бытовой и трудовой сферах, основным остается родной язык.

В городах лезгинский язык отступает уже на позицию дополнительного языка и используется только в общении с родственниками и земляками. Основным языком образования для лезгин является либо русский, либо азербайджанский — они занимают ведущее место в юридической, бюрократической, общественно-политической, научной и технической сферах общения, а также в получении информации. В случае дагестанских лезгин растущее влияние русского языка ведет к естественному билингвизму смешанного типа, когда единицы контактирующих языков не разграничиваются в речи. Сегодня лезгинский относят к так называемым уязвимым языкам.

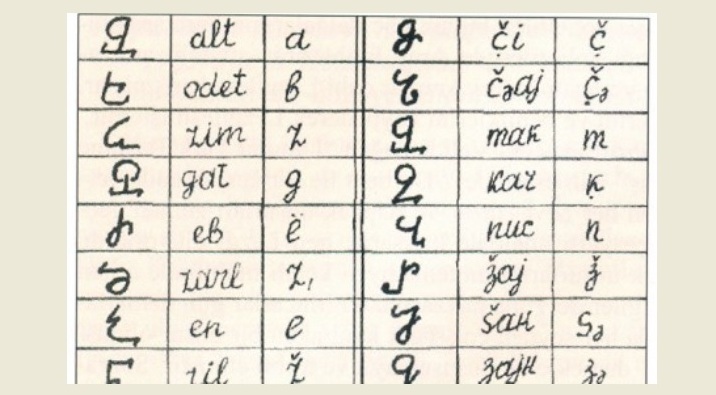

Согласные лезгинского языка

Стихотворение современной лезгинской поэтессы Садекет Керимовой:

Жери крар

Жери крар хьана вири,

Мад хъжедай вуч ама кьван?

Селдин хурук акатна чун,

Мад кьежедай вуч ама кьван?

Жери крар жериди тир,

Нехир хьана рамагдикай

Чав макьамар ягъиз тазва,

Кфил ийиз чумакьдикай.

Жери крар жериди я,

БалIан кьамир земекIдикай.

Дагъдин кукIвал лув гайида,

Муг ийидан демекдикай?

Жери крар жериди хьуй,

ВацI кьулухъ элкъуьр жедайд туш.

Тама гъуьлягъ ава лугьуз,

Асландикай къуьр жедайд туш.

Обычные дела

Бывают дела (что), все были (уже),

Еще случиться чему осталось?

На пути у сели оказались мы,

Ещѐ случиться чему осталось?

Бывают дела (что), случались уже,

Стадом стал табун

Нас музыку играть заставляют,

За свирель выдавая палку.

Случающиеся дела случаются,

За коня не принимай поросенка.

Над вершиной кто летает,

Гнездо (себе) сделает из курятника разве?

Что должно быть, то пусть будет,

Реку назад повернуть невозможно.

В лесу змея водится если,

Лев в зайца не превратится.

Времена в лезгинском языке

На космическом снимке ниже показаны этнопроизводящие ареалы, выделенные графоаналитическим методом, где возникли праязыки, отнесенные к ностратическим, какой из них является прауральским. В этом разделе мы более подробно проанализируем, как место образования отдельных финно-угорских языков, то есть ареалы расселения их первых носителей, определялись по графической модели и проверялись другими способами. Космический снимок НАСА колыбели человечества с обозначенными областями формирования ностратических языков. При подготовке таблицы-словаря по финно-угорским языкам был взят лексический материал из этимологических словарей финского (А. ХЯККИНЕН КАЙСА. 2007), коми языка (А. ЛЫТКИН В.И., ГУЛАЕВ Э.С., 1970), удмуртского (АЛАТЫРЕВ А.И., 1988) и венгерского языков (ГАБОР А.ЗАЙЧ, 2006), а также двуязычные словари других финно-угорских языков. Данные этимологических словарей приходилось во многом дополнять именно этими словарями, поскольку редакторы этимологических словарей не всегда дают все совпадения для нескольких финно-угорских корней. Для анализа были взяты такие финно-угорские языки, как финский, эстонский, вепсский, коми, саамский, удмуртский (вотяк), марийский (черемис), мордовский, хантыйский (остякский), венгерский и мансийский (вогул). Таблица 4. Количество взаимных слов в парах финно-угорских языков.

Модель родства финно-угорских языков построена на этих данных и представлена на рис. Рис. 7. Графическая модель родства финно-угорских языков. Соответствующая этой модели территория обнаружена в Восточной Европе в пределах Волго-Донско-Междуречья и в бассейне Оки, где, по традиционному мнению, когда-то располагались места обитания финно-угорских народов, хотя финно- -Угорская прародина считается близуральской (см. карту на рис. 8). Ареалы формирования отдельных языков в основном ограничены крупными реками. Ареал финнов лежит между реками Окой и Клязьмой. К западу от них, между Москвой-рекой и Окой до Угры, находился ареал вепсов, а эстонцы жили севернее финнов и вепсов между Верхней Волгой, Верхней Москвой и Верхней Клязьмой. Две одноименные реки Нерль отделяли область Эстонии от области лопарей, которая ограничивалась с севера и востока Волгой, а с юга Нижней Клязьмой. К юго-востоку от лопарей располагался ареал формирования языка коми; этот район на западе ограничивался рекой Окой, на севере — Волгой, на востоке — рекой Сура, а на юге — реками Мокша и Алатырь. Рис. 8. Карта ареалов финно-угров . Общая финно-угорская территория четко ограничена реками Волгой и Доном, как мощными водными преградами. Только мордва переселилась на правобережье верхнего Дона, там, где его легко преодолеть, и вплотную подошла к индоевропейским поселениям. Как и в индоевропейском ареале, на всей финно-угорской территории тоже есть «пустые» участки. Их, по крайней мере, два – южнее средней Оки и между Волгой и Медведицей. Можно предположить, что финно-угорское племя, известное как «мещера», заселило первую «пустую» территорию по соседству с финнами, мордвинами и черемисами. Предлагаемая локализация древней финно-угорской территории может быть подтверждена палеоботаникой, если ее можно сопоставить с географическим распространением некоторых растений, имеющих общие финно-угорские названия. Пока можно привлечь для этой цели только название и географическое распространение дуба. Поскольку прародина финно-угорских народов располагалась в таежной зоне, где нет дуба, это слово вместе с соответствующими реалиями усвоили финно-пермяки только при переселении их с родины на территорию, занятую славянами (ТКАЧЕНКО О. 1990: 26). Суждение довольно странное, так как финно-угры не расселились на славянской территории, а наоборот, славяне были пришельцами на финно-угорские земли, т.е. финно-угры были знакомы с дубом до контакта со славянами и, следовательно, должно было иметь для этого дерева собственное имя. Слева: Quercus robur (дуб) рассеянный . Рис. 74 с сайта «Лесная библиотека». Таким образом, дуб действительно выращивали на территории финно-угорских народов. С другой стороны, поскольку на большей части Урала дуб отсутствует, финно-угорские народы не могли иметь поселений на Урале и за его пределами. Если сходство славянских и финно-угорских названий дуба нуждается в объяснении, то, скорее всего, это слово является субстратной протоформой палеоевропейского языка. Ареалы формирования самодийских языков, к которым относятся ненецкий, энецкий, нганасанский и селькупский языки, точно не установлены. В древности самодийских языков было больше (маторский, карагасский, котский и др.). Если речь идет о генетическом родстве финно-угорских языков, то по крайней мере первоначальное расселение их носителей должно было бы находиться где-то рядом с финно-угорскими народами. Однако, по мнению Мейнандера, «на огромной территории Северо-Восточной Европы от Урала до Ботнического залива, от Северного Ледовитого океана до казанско-рижской границы нет языковых следов других языков, кроме финно- Угорский и самодийский языки». (MEINANDER C.F. 1974: 19). При таких обстоятельствах ближе всего к истине был, очевидно, Симченко, когда он писал об общем субстрате для саамского и самодийского языков: … субстратные элементы саамского языка по своей природе не могут считаться прямыми заимствованиями из самодийских языков. Сопоставление археологических, лингвистических и антропологических данных подтверждает в целом правильность гипотезы о существовании единого этнического субстрата в этнической истории Арктики и Приполярья Старого Света (СИМЧЕНКО Ю.Б. 1975, 184). ). Поскольку теперь мы знаем, что уральцы (финно-угры) не были аборигенами Европы, то, принимая вывод Симченко об общем субстрате в саамском и самодийском языках, следует предположить, что неизвестный субстрат в этих языках является частью лексики восточного праязыка людей лапоноидного типа, единого этноса, населявшего в эпоху мезолита Северо-Восточную Европу (см. раздел «Антропологический тип автохтонных европейцев»). Справа: Ранненеолитические стоянки Европейского Северо-Востока в бассейнах рек Вычегда, Печора и Мезень Карта копирует оригинал (ВОЛОКИТИН А. Если самодийские языки сформировались на базе этого восточно-палеоевропейского праязыка под сильным влиянием финно-угорских языков, то, очевидно, после заселения Волго-Окского бассейна какая-то мощная группа финно-угров пересекла Волгу , смешавшись здесь с потомками волжско-камских мезолитических культур в бассейнах Вятки и Ветлуги, существовавших здесь в VII–IV тыс. до н.э. и оказавших значительное влияние на язык местного населения. Связь раннепалеолитических стоянок, указанных на карте выше, с позднемезолитическими стоянками не установлена, поэтому» следует говорить о культурных традициях, корни которых, скорее всего, находятся за пределами рассматриваемых территорий » ( там же , 13). При более высокой культуре хозяйствования финно-угры, несомненно, имели более развитый язык, поэтому могла быть заимствована не только лексика, но и целые грамматические категории. Кроме того, культурное влияние финно-угров на местное население проявилось в самодийской мифологии. Зная места обитания ностратоязычных народов в Восточной Европе, можно более конкретно говорить о связях финно-угорских языков с другими ностратоязычными языками. Лингвисты и этнологи единодушно считают, что контакты между финнами и индоиранской частью индоевропейской общности были наиболее активными и постоянными (Халиков А. Оставаясь в рамках лексико-статистических исследований, мы можем количественно определить связи финно-угорских языков с отдельными индоевропейскими и отдельными тюркскими. На основе Этимологических таблиц-словарей этих трех языковых семей была составлена сводная таблица лексических соответствий между индоевропейскими, финно-угорскими и тюркскими языками. Вся таблица насчитывает более 700 совпадений. Затем из него был изъят предполагаемый ностратический фонд, к которому были отнесены лексические соответствия, присутствующие во всех трех группах слов. Кратко рассмотрим индоевропейское и финно-угорское совпадения. Их общее количество составило 208 наименований, причем совпадений было больше всего в иранском, греческом, индийском, германском и балтийском языках. Когда выяснилось, что ирано-финно-угорские параллели наиболее многочисленны, то был произведен дополнительный поиск отдельных ирано-финно-угорских отношений, т. После этого количество общих слов индоевропейских языков, имеющих наибольшее количество финно-угорских совпадений, оценивалось с отдельными финно-угорскими. Естественно, что в иранских языках больше всего совпадений с финно-угорскими словами. В индийском языке их гораздо меньше, чем в иранском, и даже чем в греческом, а отличие от балтийских и германских языков находится в пределах статистической погрешности. Объяснение этим фактам может быть таким. Таблица 6. Количество общеупотребительных слов в индоевропейских и финно-угорских языках.

Локализация мест обитания носителей ностратических языков может помочь в изучении культурных связей населения Восточной Европы в эпоху энеолита и бронзы. Может быть плодотворной связь отдельных местообитаний финно-угров с имеющимися на ней финно-угорскими топонимами, которые могут даже предположить пути их более поздней миграции на свои земли в настоящее время. В России можно найти много топонимов финно-угорского происхождения, оставшихся здесь с Зарусского периода (ГОРДЕЕВ Ф.И., 1990, 60). Многие из них могут быть расшифрованы с помощью нескольких языков, но в некоторых этнопорождающих районах топонимы могут быть расшифрованы только с помощью тех языков, которые здесь сформировались. А в некоторых случаях цепочки имен отдельных народов обозначают пути миграции от их прародины к современным территориям. (См. карту ниже) Финно-угорская топонимия на этнопроизводящих ареалах и путях миграции финно-угорских народов. Границы общей финно-угорской территории и границы отдельных ареалов обозначены черными линиями. |

В некоторых случаях эти совпадения еще не найдены. Построенная графическая модель финно-угорских родственных связей позволила осуществлять целенаправленные поиски. Например, в финском этимологическом словаре финского языка слово коннти «кора для ношения на спине» связано только с мансийскими и хантыйскими словами. Однако между ареалами формирования этих языков и финским ареалом также расположены ареалы коми и удмуртских языков. Подобные слова должны существовать и в этих языках, ибо иначе невозможно объяснить наличие лексических совпадений между финским и обско-угорским языками. Поиски принесли ожидаемые результаты: коми куд и удм. куды – обе «корзины». Такие находки позволяют уточнить не только модель родства, но и закономерности фонологии финно-угорских языков. Другой пример из этимологического словаря венгерского языка, где корень ФУ * aŋa- «открывать» имеет совпадения только в венг. старый , фин. аваа- «открывать», морд. анксема «прорубь, след», хант.

В некоторых случаях эти совпадения еще не найдены. Построенная графическая модель финно-угорских родственных связей позволила осуществлять целенаправленные поиски. Например, в финском этимологическом словаре финского языка слово коннти «кора для ношения на спине» связано только с мансийскими и хантыйскими словами. Однако между ареалами формирования этих языков и финским ареалом также расположены ареалы коми и удмуртских языков. Подобные слова должны существовать и в этих языках, ибо иначе невозможно объяснить наличие лексических совпадений между финским и обско-угорским языками. Поиски принесли ожидаемые результаты: коми куд и удм. куды – обе «корзины». Такие находки позволяют уточнить не только модель родства, но и закономерности фонологии финно-угорских языков. Другой пример из этимологического словаря венгерского языка, где корень ФУ * aŋa- «открывать» имеет совпадения только в венг. старый , фин. аваа- «открывать», морд. анксема «прорубь, след», хант. aŋe «развязать (узел)». В этимологическом словаре финского языка эти данные дополнены словами вепсский, эстонский и мансийский языки, но при целенаправленных поисках были найдены и мар. joŋgy ‘открытое место, поляна’, коми yukmös , удм. юкмес «бодрствование».

aŋe «развязать (узел)». В этимологическом словаре финского языка эти данные дополнены словами вепсский, эстонский и мансийский языки, но при целенаправленных поисках были найдены и мар. joŋgy ‘открытое место, поляна’, коми yukmös , удм. юкмес «бодрствование». Позднее к этому списку добавился карельский, но его словарный состав свидетельствовал о том, что этот язык развивался на той же основе, что и финский. Мы не будем подробно рассматривать эту тему. Составленная таблица-словарь финно-угорских языков насчитывает 2144 изоглоссы, из них 202 относятся к общему языковому наследию. (В качестве общеупотребительных слов учитывались встречающиеся не менее чем в десяти из одиннадцати финно-угорских языков без учета карельского). 123 слова были признаны заимствованными. Результаты расчета взаимных слов представлены в таблице 4.

Позднее к этому списку добавился карельский, но его словарный состав свидетельствовал о том, что этот язык развивался на той же основе, что и финский. Мы не будем подробно рассматривать эту тему. Составленная таблица-словарь финно-угорских языков насчитывает 2144 изоглоссы, из них 202 относятся к общему языковому наследию. (В качестве общеупотребительных слов учитывались встречающиеся не менее чем в десяти из одиннадцати финно-угорских языков без учета карельского). 123 слова были признаны заимствованными. Результаты расчета взаимных слов представлены в таблице 4. 7.

7. Ареал манси находился между реками Волгой и Сурой по обоим берегам реки Свияги. Реки Мокша, Сура и Алатырь ограничивали небольшой ареал хантов, а удмурты населяли территорию по обоим берегам реки Вороны между реками Мокша, Цна и Хопер. Мадьярский ареал почти полностью ограничивался реками Хопер и Медведица, а марийский – Доном, Воронежем и низовьями Хопра. Наконец, мордва населяла четырехугольник, ограниченный на западе и севере Окой, на востоке — верхним Доном, а на юге — рекой Сосна.

Ареал манси находился между реками Волгой и Сурой по обоим берегам реки Свияги. Реки Мокша, Сура и Алатырь ограничивали небольшой ареал хантов, а удмурты населяли территорию по обоим берегам реки Вороны между реками Мокша, Цна и Хопер. Мадьярский ареал почти полностью ограничивался реками Хопер и Медведица, а марийский – Доном, Воронежем и низовьями Хопра. Наконец, мордва населяла четырехугольник, ограниченный на западе и севере Окой, на востоке — верхним Доном, а на юге — рекой Сосна. Можно также предположить, что летописное племя меря имело свой ареал между реками Битюг и Воронеж, и тогда родовые земли марийцев ограничивались бы рекой Битюг и Хопер (или наоборот). Предположение о близком языковом родстве этих этносов и, соответственно, их общей прародине, основанное на сходстве этнонимов мериа и мари, которые можно считать фонетическими вариантами одного и того же слова.

Можно также предположить, что летописное племя меря имело свой ареал между реками Битюг и Воронеж, и тогда родовые земли марийцев ограничивались бы рекой Битюг и Хопер (или наоборот). Предположение о близком языковом родстве этих этносов и, соответственно, их общей прародине, основанное на сходстве этнонимов мериа и мари, которые можно считать фонетическими вариантами одного и того же слова. Почти все финно-угорские языки имеют сходное со славянским название: фин. тамми , прист. тамм , мар тум , Эрзя тумо , Мокша тума , Коми тип , Удм. тупу . В этимологическом словаре современного финского языка исходная финно-угорская форма слова определяется как * tomo , а возможность заимствования из славянского не рассматривается, несмотря на сходство со славянским названием дуба (HÄKKINEN KAISA. 2007: 1268). Однако у других специалистов другое мнение:

Почти все финно-угорские языки имеют сходное со славянским название: фин. тамми , прист. тамм , мар тум , Эрзя тумо , Мокша тума , Коми тип , Удм. тупу . В этимологическом словаре современного финского языка исходная финно-угорская форма слова определяется как * tomo , а возможность заимствования из славянского не рассматривается, несмотря на сходство со славянским названием дуба (HÄKKINEN KAISA. 2007: 1268). Однако у других специалистов другое мнение: В настоящее время северная граница дуба тянется от Петербурга примерно до широты Екатеринбурга, т. е. проходит несколько севернее Верхней Волги и за Уралом, дуб действительно отсутствует.

В настоящее время северная граница дуба тянется от Петербурга примерно до широты Екатеринбурга, т. е. проходит несколько севернее Верхней Волги и за Уралом, дуб действительно отсутствует. Есть на карте Восточной Европы свободные места севернее верхней Волги. Можно предположить, что здесь на основе населения лапоноидного антропологического типа и его языка в определенных географических районах с четкими естественными границами также сформировались этнические группы самодийцев. В саамском языке, по свидетельству многих ученых, сохранился мощный пласт субстратной лексики (до одной трети) неизвестного происхождения (FROMM HANS, 1990: 16). Предполагается, что эта лексика имеет самодийское происхождение, но существует и другая точка зрения: «представление о самодийском происхождении субстратной лексики саамского языка не выдерживает критики» (Напольских В.В., 1990, 129).

Есть на карте Восточной Европы свободные места севернее верхней Волги. Можно предположить, что здесь на основе населения лапоноидного антропологического типа и его языка в определенных географических районах с четкими естественными границами также сформировались этнические группы самодийцев. В саамском языке, по свидетельству многих ученых, сохранился мощный пласт субстратной лексики (до одной трети) неизвестного происхождения (FROMM HANS, 1990: 16). Предполагается, что эта лексика имеет самодийское происхождение, но существует и другая точка зрения: «представление о самодийском происхождении субстратной лексики саамского языка не выдерживает критики» (Напольских В.В., 1990, 129). В таком случае идентичные явления самодийского и саамского языков следует объяснять наличием в составе этих народов единого уралоязычного древнего субстрата, который оказал языковое влияние как на самодийцев, так и на северных самодийцев (СИМЧЕНКО Ю. .Б.1975: 167).

В таком случае идентичные явления самодийского и саамского языков следует объяснять наличием в составе этих народов единого уралоязычного древнего субстрата, который оказал языковое влияние как на самодийцев, так и на северных самодийцев (СИМЧЕНКО Ю. .Б.1975: 167). В., КАРМАНОВ В.Н. 2004: 6. Рис. 1) без указания точного расположения памятников.

В., КАРМАНОВ В.Н. 2004: 6. Рис. 1) без указания точного расположения памятников. Например, в ненецком фольклоре есть легенда о наводнении, во время которого люди спасались бегством на большом плоту, на который брали по одному представителю каждого вида животных. Бог-демиург Нум тяготеет к протосамодийской мифологии, аналогом которой является ханты Нум-Торум. Позднее, с широким расселением финно-угров в бассейнах рек Камы и Сухоны, ранее сформировавшиеся самодийские племена частично ассимилировались среди пришедших, и большая их часть отступила на север и восток за Урал, сохранив свою этническую принадлежность. личность. Первая волна самодийских переселенцев за Урал могла в конечном итоге дать начало развитию юкагирской этнической общности, язык которой также может быть родственным финно-угорскому (СИМЧЕНКО Ю.Б. 19).75: 176; ИВАНОВ В.В. 1990).

Например, в ненецком фольклоре есть легенда о наводнении, во время которого люди спасались бегством на большом плоту, на который брали по одному представителю каждого вида животных. Бог-демиург Нум тяготеет к протосамодийской мифологии, аналогом которой является ханты Нум-Торум. Позднее, с широким расселением финно-угров в бассейнах рек Камы и Сухоны, ранее сформировавшиеся самодийские племена частично ассимилировались среди пришедших, и большая их часть отступила на север и восток за Урал, сохранив свою этническую принадлежность. личность. Первая волна самодийских переселенцев за Урал могла в конечном итоге дать начало развитию юкагирской этнической общности, язык которой также может быть родственным финно-угорскому (СИМЧЕНКО Ю.Б. 19).75: 176; ИВАНОВ В.В. 1990). Х. 1990.: 53). Ирано-финно-угорские языковые связи изучались многими известными специалистами (А.Абаев В.И. 1965; АБАЕВ В.И. 1981 год; ГЕОРГИЕВ Вл. 1958 год; КОРНИЛОВ Г.З. 1973 год; ХАРМАТТА Дж., 1981; БЛАЖЕК ВАЦЛАВ, 1990; ОТ ГАНСА, 1990; ГУЛЯ ЯНОШ, 1990; КОЙВУЛЕХТО Йорма, 1990). В результате сформировалось мнение, что иранцы больше контактировали с носителями древних восточно-финских диалектов, чем с урикскими. В. Абаев, например, специально акцентировал внимание на соответствиях осетинского языка с венгерским, удмуртским и коми и считал, что в осетинском значительно меньше прибалтийско-финских соответствий, чем в пермских и угорских. Вацлав Блажек в поисках финно-угорско-арийских лексических параллелей также обратился больше к угорским и пермским языкам, чем к прибалтийско-финскому. Однако не вызывало сомнения, что наибольшее влияние тюркских языков оказали марийский, венгерский, а также удмуртский и мордовский языки (ФЕОКТИСТАВ А.П. 19).65, 331-333),

Х. 1990.: 53). Ирано-финно-угорские языковые связи изучались многими известными специалистами (А.Абаев В.И. 1965; АБАЕВ В.И. 1981 год; ГЕОРГИЕВ Вл. 1958 год; КОРНИЛОВ Г.З. 1973 год; ХАРМАТТА Дж., 1981; БЛАЖЕК ВАЦЛАВ, 1990; ОТ ГАНСА, 1990; ГУЛЯ ЯНОШ, 1990; КОЙВУЛЕХТО Йорма, 1990). В результате сформировалось мнение, что иранцы больше контактировали с носителями древних восточно-финских диалектов, чем с урикскими. В. Абаев, например, специально акцентировал внимание на соответствиях осетинского языка с венгерским, удмуртским и коми и считал, что в осетинском значительно меньше прибалтийско-финских соответствий, чем в пермских и угорских. Вацлав Блажек в поисках финно-угорско-арийских лексических параллелей также обратился больше к угорским и пермским языкам, чем к прибалтийско-финскому. Однако не вызывало сомнения, что наибольшее влияние тюркских языков оказали марийский, венгерский, а также удмуртский и мордовский языки (ФЕОКТИСТАВ А.П. 19).65, 331-333), Ареалы носителей индоевропейских, финно-угорских и тюркских языков располагались таким образом, что (марийские) черемисы и мадьяры, собственно, из всех финно-угорских народов были ближайшими соседями тюрков

Ареалы носителей индоевропейских, финно-угорских и тюркских языков располагались таким образом, что (марийские) черемисы и мадьяры, собственно, из всех финно-угорских народов были ближайшими соседями тюрков е. без соответствий в других индоевропейских языках. Их было найдено несколько десятков, но некоторые из них относятся к более позднему времени, поэтому они были разделены на две хронологические группы. Критерием деления было количество иранских языков, в которых были совпадения с финно-угорскими словами. Если число языков было три и более, предполагалось, что слово относится ко времени общеиранского языка. Если слово встречалось в одном или двух иранских языках, то это относилось к тому времени, когда общеиранский был расколот на отдельные языки. Слова первой группы также были включены в таблицу, а общее количество совпадений увеличилось до 235 (здесь и далее приводимые точные цифры действительно носят лишь ориентировочный характер, так как лексический материал постоянно уточняется, а сама таблица претерпевает некоторые изменения). Текущие таблицы лексических соответствий можно найти в Интернете.

е. без соответствий в других индоевропейских языках. Их было найдено несколько десятков, но некоторые из них относятся к более позднему времени, поэтому они были разделены на две хронологические группы. Критерием деления было количество иранских языков, в которых были совпадения с финно-угорскими словами. Если число языков было три и более, предполагалось, что слово относится ко времени общеиранского языка. Если слово встречалось в одном или двух иранских языках, то это относилось к тому времени, когда общеиранский был расколот на отдельные языки. Слова первой группы также были включены в таблицу, а общее количество совпадений увеличилось до 235 (здесь и далее приводимые точные цифры действительно носят лишь ориентировочный характер, так как лексический материал постоянно уточняется, а сама таблица претерпевает некоторые изменения). Текущие таблицы лексических соответствий можно найти в Интернете. Результаты подсчетов приведены в таблице 6. Во втором столбце указано общее количество общих слов каждого индоевропейского языка со всеми финно-угорскими. Финно-угорские языки расположены в порядке их удаления от индоевропейского пространства, а индоевропейские соответственно от финно-угорского. Для финно-угорских языков мы видим, что количество общих слов в языковых парах в целом уменьшается при удалении их ареалов. Например, имя дочери в западных финно-угорских языках (вепс. t’ütar , Эрз. тейтер , Приблиз. tütar , фин. tytür ), что соответствует ПИЕ * dhugheter «дочь» (нем. Tochter , греч. τυγατηρ, др.-инд. duhitar и т. д.)

Результаты подсчетов приведены в таблице 6. Во втором столбце указано общее количество общих слов каждого индоевропейского языка со всеми финно-угорскими. Финно-угорские языки расположены в порядке их удаления от индоевропейского пространства, а индоевропейские соответственно от финно-угорского. Для финно-угорских языков мы видим, что количество общих слов в языковых парах в целом уменьшается при удалении их ареалов. Например, имя дочери в западных финно-угорских языках (вепс. t’ütar , Эрз. тейтер , Приблиз. tütar , фин. tytür ), что соответствует ПИЕ * dhugheter «дочь» (нем. Tochter , греч. τυγατηρ, др.-инд. duhitar и т. д.) Индоарии одними из первых покинули свои прародины и больше не имели контактов с финно-угорскими народами, тогда как иранцы еще долгое время были с ними соседями. Греки в своей массе также покинули свою прародину, но часть их все же осталась на территории Восточной Украины (см. Древние греки на Украине), что привело к заимствованию греческой лексики в мордовские языки. Позднее балтийский народ с, переселившийся на левый берег Днепра, имел хороший контакт с финно-уграми, но их язык нам неизвестен, так как они со временем ассимилировались с местным населением, тогда как предки литовцев и В то время у латышей не было тесных контактов с финно-угорскими народами.

Индоарии одними из первых покинули свои прародины и больше не имели контактов с финно-угорскими народами, тогда как иранцы еще долгое время были с ними соседями. Греки в своей массе также покинули свою прародину, но часть их все же осталась на территории Восточной Украины (см. Древние греки на Украине), что привело к заимствованию греческой лексики в мордовские языки. Позднее балтийский народ с, переселившийся на левый берег Днепра, имел хороший контакт с финно-уграми, но их язык нам неизвестен, так как они со временем ассимилировались с местным населением, тогда как предки литовцев и В то время у латышей не было тесных контактов с финно-угорскими народами. Эта тема кратко изложена в разделе «Языковые и культурные контакты населения Восточной Европы» и может развиваться дальше.

Эта тема кратко изложена в разделе «Языковые и культурные контакты населения Восточной Европы» и может развиваться дальше.