Как появляется лишай у человека: лечение, симптомы и признаки заболевания

Какие существуют пути передачи лишая

Лишаи бывают разных видов. Одни из них заразны, а другие – нет. Понимая, как передается лишай, каковы пути и способы его распространения, можно оградить себя и близких от заражения и последующих осложнений. Избежать инфицирования, предотвратить активацию возбудителя, уже попавшего на кожу, не допустить осложнений поможет регулярное укрепление иммунной системы, следование правилам личной гигиены и своевременное обращение к врачу в случае обнаружения признаков заражения.

Какой лишай заразный, а какой нет

Разобраться, заразен ли лишай и всегда ли он передается от человека к человеку, получится, проанализировав виды поражений кожи такого характера. Вероятность того, насколько легко происходит заражение, зависит и от состояния иммунитета. Это решающий аргумент. Человек с сильными защитными функциями организма может контактировать с обладателем лишая без каких-либо последствий.

Человек с сильными защитными функциями организма может контактировать с обладателем лишая без каких-либо последствий.

К дерматозам, которые могут передаваться от других людей, относятся:

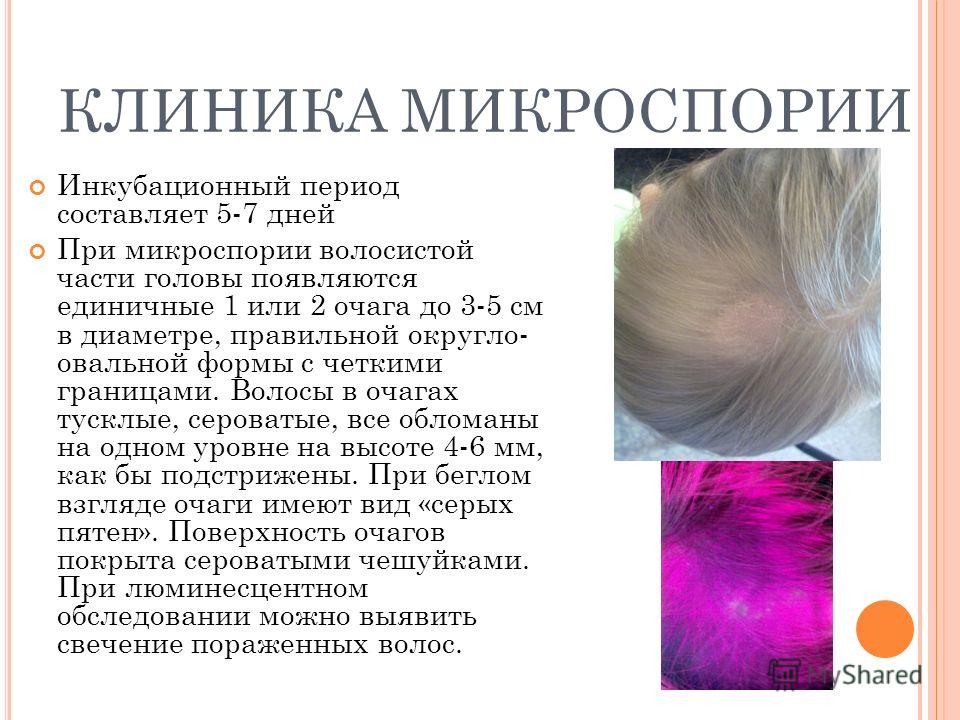

- Стригущий — эта грибковая форма дерматоза поражает участки кожи, имеющие волосяной покров. Инфицирование происходит при контакте с животными или с больным человеком, а также с вещами и предметами его личной гигиены. Непосредственно после заражения симптомы могут не проявиться. Инкубационный период длится до 2 недель. Начало заболевания характеризуется высыпаниями в виде пятен красного цвета. Затем кожа начинает шелушиться и образуются очаги воспаления.

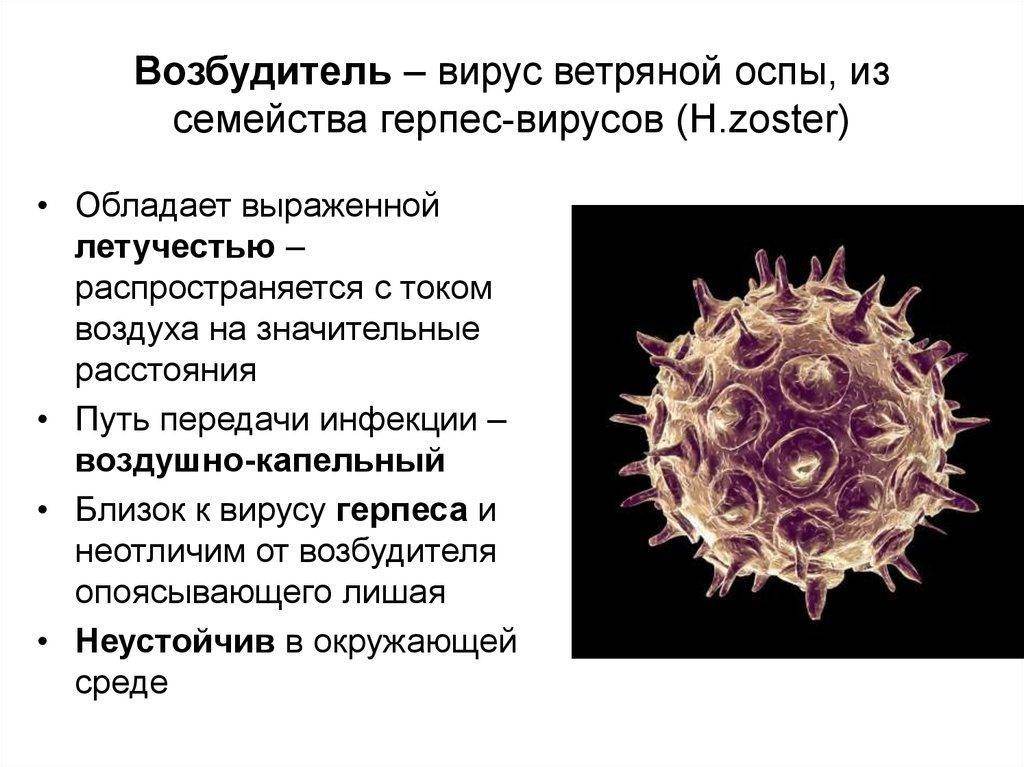

- Опоясывающий — имеет вирусную природу. Передается он через тесный контакт с инфицированным: поцелуи, рукопожатия. Вирус также остается на одежде, пляжном песке, постельном белье. Возбудитель болезни — всем известный вирус ветрянки (герпес зостер). Если водянистые высыпания на теле больного подсохли, он перестает представлять опасность для окружающих.

Десятки лет может длиться инкубационный период заболевания, а вирус все это время обитает в организме хозяина, не беспокоя его. Активируется, как правило, при ослаблении иммунитета и получении травм или ожогов.

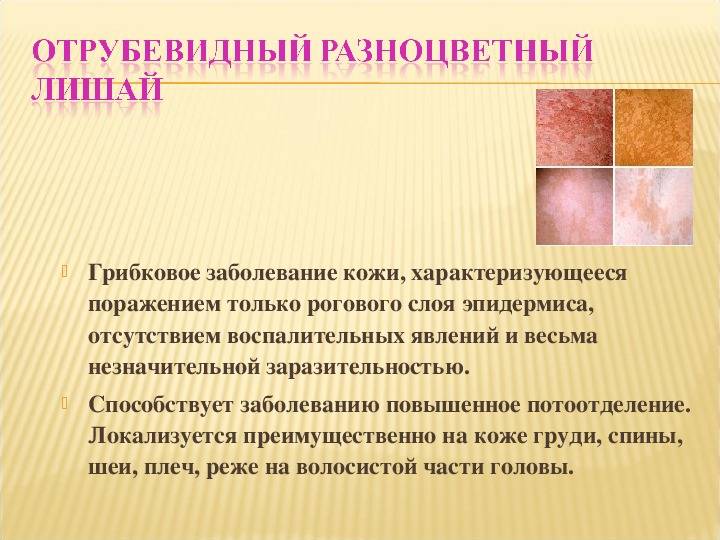

Десятки лет может длиться инкубационный период заболевания, а вирус все это время обитает в организме хозяина, не беспокоя его. Активируется, как правило, при ослаблении иммунитета и получении травм или ожогов. - Отрубевидный (цветной) лишай вызван дрожжевыми грибками. Их представители обитают на коже практически каждого человека. Поражение провоцируют определенные факторы: снижение иммунитета, сбои в эндокринной системе, хронические поражения кожи, себорея, излишняя потливость, нарушение микрофлоры. Если на коже еще не поселились грибки цветного лишая, тогда контакт с больным в быту «наградит» здорового человека представителями этой флоры. Возбудители могут не беспокоить хозяина в течение продолжительного времени — от месяца до нескольких лет. После провокационного толчка на коже образуются круглые пятна коричневого, желтого или розового цвета. Со временем их окрас изменяется, размер увеличивается, пораженная область образует сплошное объемное пятно.

Есть и такие дерматозы, которые не передаются никаким путем

youtube.com/embed/5MaiZG3G-Xo?rel=0&start=7″>

Однако некоторые виды до сих пор имеют не выясненное происхождение:

- Красный плоский лишай поражает кожные покровы и слизистые оболочки человека. Он представляет собой аутоиммунное заболевание и не передается от одного человека к другому. Часто протекает одновременно с патологическими процессами желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и печени. Причиной поражения организма являются нарушение иммунологического характера, аллергические реакции, стрессовые ситуации и наследственность. Чаще проявляется у женщин в возрасте 40-60 лет.

- Чешуйчатый лишай — псориаз. Высыпания провоцируются ухудшениями в работе эндокринной системы, сбоями в обмене веществ и ослаблением защитных функций организма на фоне перенесенных тяжелых заболеваний, чрезмерного употребления алкоголя, приема сильных лекарственных препаратов и стрессовых ситуаций. Болезнь не передается при переливании крови или через открытые раны, как многие считают, а также не происходит заражения при контакте с кожей человека страдающего псориазом.

Его невозможно подхватить в быту, через объятия и поцелуи.

Его невозможно подхватить в быту, через объятия и поцелуи. - Нервно-аллергической считается хроническая патология, проявляющаяся покраснением участков кожи, ее отечностью, эрозиями поверхности кожи — экзема (мокнущий лишай). Экзема тоже не заразна. Заболевание чередуется периодами ремиссий и обострений. Среди причин ее развития — хронические инфекции в организме, аллергия, стрессы, черезмерная сухость кожи, высокая потливость, нарушения функционирования ЖКТ и эндокринной системы.

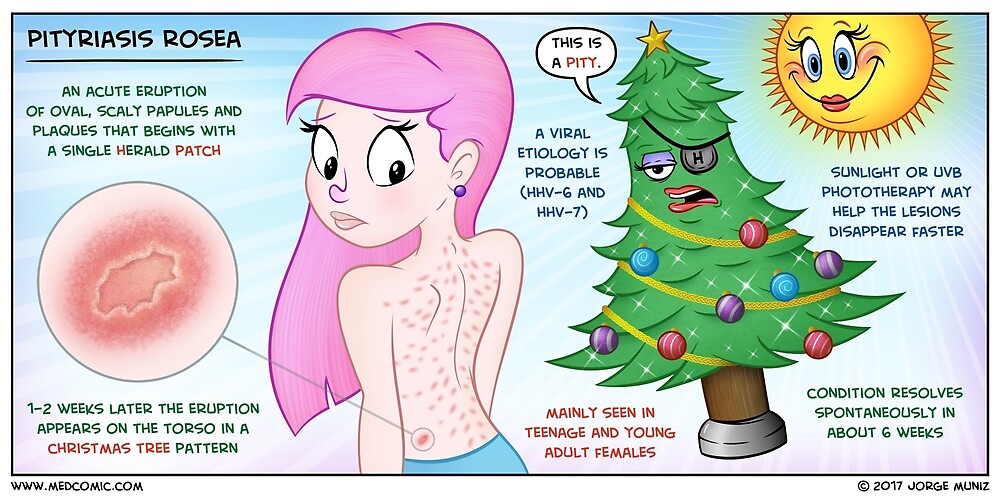

- Розовый лишай проявляется у человека после перенесенных простудных заболеваний. Он не передается и имеет инфекционно-аллергическую причину. Часто случается в период ослабления иммунитета — осенью и весной. Этим видом лишая болеют один раз в жизни. Затем организм вырабатывает иммунитет и способен побороть его возбудителей, которыми, как предполагается, является вирус герпеса 7 типа.

Как передается лишай от человека к человеку

Грибковые дерматозы, в частности, стригущий лишай, сопровождаются нарушением пигментации кожного покрова и воспалением. Людей стригущий лишай поражает достаточно часто, и только после обнаружения возникает вопрос, как можно заразиться лишаем и откуда он взялся. Чаще всего наблюдаются бытовые пути передачи. Например, при пользовании расческами, полотенцами и другими предметами гигиены носителя. Через предметы быта частички пораженной кожи попадают на тело реципиента, чей иммунитет ослаблен или эпидермис поврежден. Там они начинают свою дальнейшую жизнедеятельность и размножение.

Людей стригущий лишай поражает достаточно часто, и только после обнаружения возникает вопрос, как можно заразиться лишаем и откуда он взялся. Чаще всего наблюдаются бытовые пути передачи. Например, при пользовании расческами, полотенцами и другими предметами гигиены носителя. Через предметы быта частички пораженной кожи попадают на тело реципиента, чей иммунитет ослаблен или эпидермис поврежден. Там они начинают свою дальнейшую жизнедеятельность и размножение.

При непосредственном контакте здорового человека с воспаленным кожным покровом больного, особенно животного, заражение происходит быстрее и развивается стремительнее. Разносчиками стригущего вида лишая часто бывают дворовые кошки. Даже если на шерсти отсутствуют явные признаки проблемы, они могут быть переносчиками: на их шерсти всегда присутствует до 2-3 тысяч спор грибов патогенной формы. Из-за представителей этих животных чаще всего и появляется лишай у детей, которые любят их тискать и гладить.

Нередко малыши встречаются с инфекцией, поселившейся в детских колясках, ранее оставленных в подъездах и в которых спят бездомные животные.

При контакте с больным человеком грибок передается через поцелуй, приветствие рукопожатием. Заражаются и при купании в открытых водоемах. Избежать таких последствий можно приемом душа после отдыха на природе. В группе риска всегда находятся люди с нарушением функционирования эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта.

Можно ли заразиться повторно? Если человек один раз переболел лишаем, в его организме не остается специфических агентов способных поразить грибок при повторном заражении. Исключением является только розовый лишай. Причина его образования не грибок и не вирус, а инфекционно-аллергическая. Касательно опоясывающего лишая мнения врачей расходятся. Некоторые считают, что им болеют только раз, но не исключены и рецидивы.

Первые признаки инфицирования

Инкубационный период — это время от попадания в организм и до момента начала размножения патогенной флоры на коже зависит от типа возбудителя. Лишай проявляется после заражения на пятые сутки либо не выдает себя несколько месяцев.

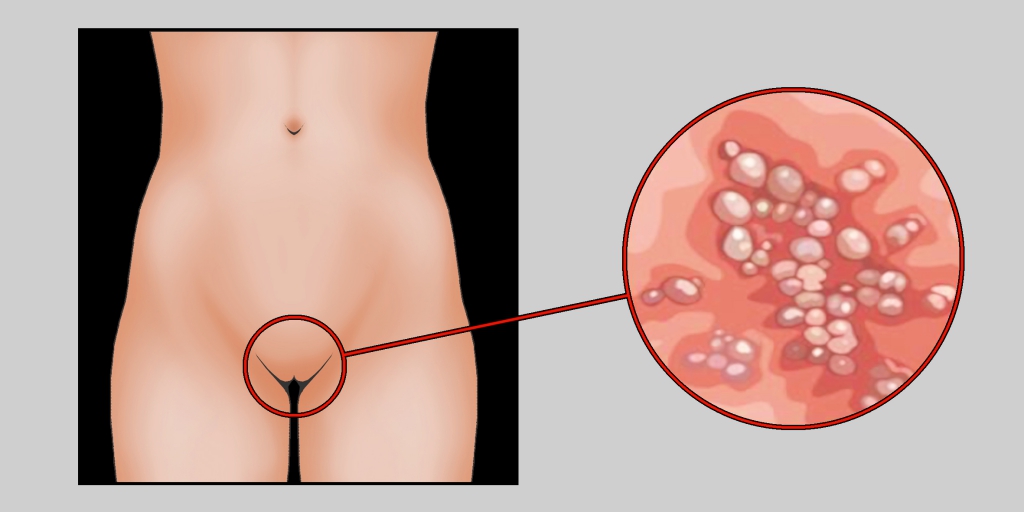

Начальный период характеризуется высыпаниями на коже, которые зудят, отекают и шелушатся, а по цвету отличны от непораженных участков. В зависимости от вида возбудителя и состояния иммунитета сыпь появляется по всему телу или локализуется в определенной области: стопы, руки, локти, ногтевые пластины, голова или бедра. Очаг поражения имеет четкие очертания. На нем наблюдаются белые частицы отмершей кожи. Если заражена волосистая часть головы и паховая область, болезнь сопровождается выпадением волос.

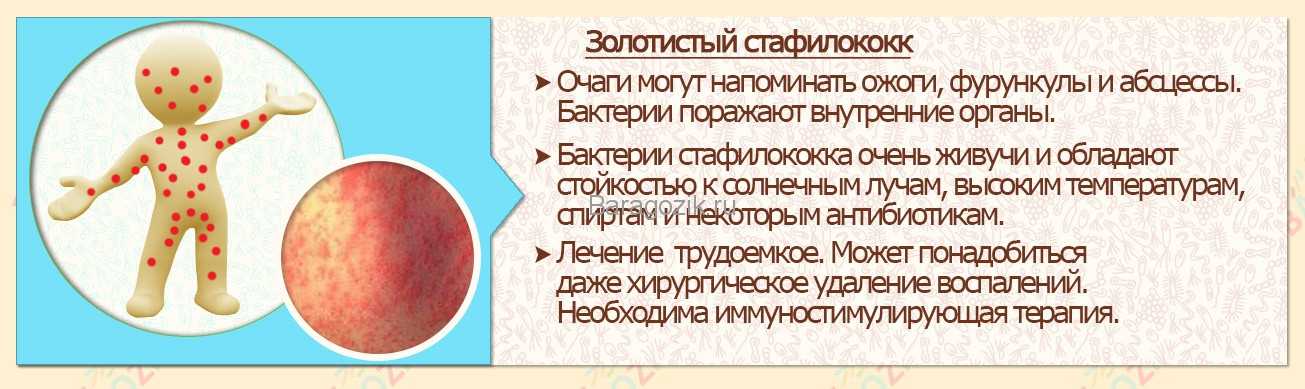

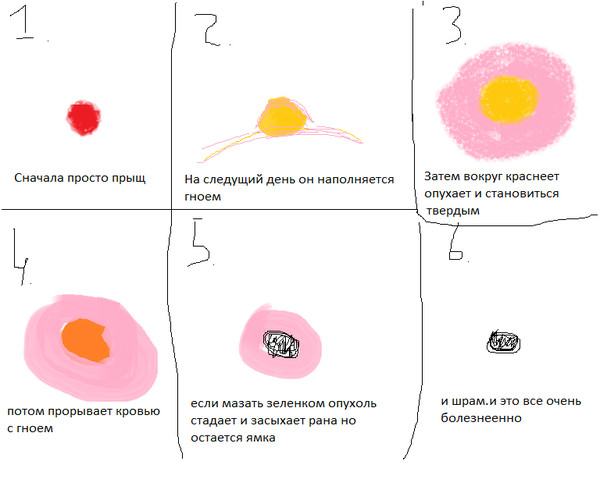

Присоединение дополнительной инфекции провоцирует появление пузырьков, наполненных гноем. С развитием заболевания они лопаются, самопроизвольно разрушаются. На их месте образуются плотные корки коричневого цвета. При правильном и своевременном лечении затвердевший слой отваливается, и кожа возвращает естественный вид. Ногти, атакованные лишаем, расслаиваются, становятся ломкими, приобретают неправильную форму.

Как не заразиться лишаем и не заразить других

Зная, как лишай передается, необходимо выполнять правила, предупреждающие возможность инфицирования:

- Быть внимательным к собственному здоровью.

Хронические болезни становятся причиной ослабления иммунитета человека. Необходимо своевременно проходить плановые медицинские осмотры, а почувствовав недомогание — обращаться к специалистам.

Хронические болезни становятся причиной ослабления иммунитета человека. Необходимо своевременно проходить плановые медицинские осмотры, а почувствовав недомогание — обращаться к специалистам. - Кожа людей имеет защитную микрофлору — барьер от нежеланных гостей. Не рекомендуется использование моющих средств с антибактериальным эффектом по всему телу, кроме как для кистей.

- Руки необходимо мыть после каждого посещения общественных мест, туалетов, контактов с животными. Патогенные микроорганизмы, как правило, сначала попадают на конечности, а затем разносятся по всему телу.

- Пользоваться только собственными средствами личной гигиены.

- При возникновении необходимости в ношении чужой одежды ее следует выстирать в горячей воде.

- Не контактировать с уличными животными и следить за состоянием домашних питомцев.

- Избегать контактов с заразившимся человеком.

- Правильно питаться, заниматься спортом и вести активный образ жизни, чтобы укрепить иммунитет.

На любой стадии возникновения, во время лечения и выздоровления лишай остается заразен. Даже инкубационный период, когда человек сам еще не знает о наличии заболевания, опасен для окружающих.

Нет определенного ответа на вопрос, через сколько дней пациент может считать себя здоровым. Случается, что после полного выздоровления прежние пораженные места начинают чесаться и покрываться характерной сыпью. Грибковое заболевание трудно поддается лечению. Поэтому его, как и все другие, легче предотвратить, чем потом продолжительное время с ним бороться.

Грибковое разнообразие лишайников: от экстремальной толерантности к взаимодействию с водорослями

1. Хоксворт Д.Л., Онеггер Р. Таллом лишайника: симбиотический фенотип грибов, специализирующихся на питании, и его ответ на продуценты желчи. В: Williams MAJ, редактор. Специальный том Ассоциации систематики. Кларендон Пресс; Оксфорд, Великобритания: 1994. стр. 77–98. [Google Scholar]

2. Cardinale M. , Vieira de Castro J., Jr., Müller H., Berg G., Grube M. In situ анализ бактериального сообщества, связанного с лишайником северного оленя Cladonia arbuscula выявляет преобладание Alphaproteobacteria. ФЭМС микробиол. Экол. 2008; 66: 63–71. doi: 10.1111/j.1574-6941.2008.00546.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Vieira de Castro J., Jr., Müller H., Berg G., Grube M. In situ анализ бактериального сообщества, связанного с лишайником северного оленя Cladonia arbuscula выявляет преобладание Alphaproteobacteria. ФЭМС микробиол. Экол. 2008; 66: 63–71. doi: 10.1111/j.1574-6941.2008.00546.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Grube M., Cardinale M., Vieira De Castro J., Jr., Müller H., Berg G. Видоспецифичное структурное и функциональное разнообразие бактериальных сообществ лишайников. симбиоз. ISME J. 2009; 3: 1105–1115. doi: 10.1038/ismej.2009.63. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Grube M., Cernava T., Soh J., Fuchs S., Aschenbrenner I., Lassek C., Wegner U., Becher D., Riedel K., Sensen C.W. и соавт. Изучение функциональных контекстов симбиотической устойчивости внутри лишайниковых бактерий с помощью сравнительной омики. ИСМЕ Дж. 2015;9: 412–424. doi: 10.1038/ismej.2014.138. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Бейтс С.Т., Кропси Г. В., Капорасо Дж.Г., Найт Р., Фиерер Н. Бактериальные сообщества, связанные с симбиозом лишайников. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2011;77:1309–1314. doi: 10.1128/AEM.02257-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

В., Капорасо Дж.Г., Найт Р., Фиерер Н. Бактериальные сообщества, связанные с симбиозом лишайников. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2011;77:1309–1314. doi: 10.1128/AEM.02257-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. Бейтс С.Т., Берг-Лайонс Д., Лаубер К.Л., Уолтерс В.А., Найт Р., Фиерер Н. Предварительное исследование эукариот, связанных с лишайниками, с использованием пиросеквенирования. . лихенолог. 2012;44:137–146. дои: 10.1017/S0024282911000648. [CrossRef] [Google Scholar]

7. Ашенбреннер И., Чернава Т., Берг Г., Грубе М. Понимание многовидовых микробных симбиозов. Фронт. микробиол. 2016;7:180. doi: 10.3389/fmicb.2016.00180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Моя П., Молинс А.А., Анез-Альберола Ф.М., Муджиа Л., Баррено Э. Неожиданное связанное разнообразие микроводорослей в лишайнике Ramalina farinacea обнаруживаются пиросеквенированием. ПЛОС ОДИН. 2017;12:e0175091. doi: 10.1371/journal.pone. 0175091. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

0175091. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Molins A., Moya P., García-Breijo F.J., Reig-Armiñana J., Barreno E. Мультиинструментальный подход к оценке разнообразия микроводорослей у лишайников: изоляция, секвенирование по Сэнгеру, HTS и ультраструктурные корреляции. лихенолог. 2018;50:123–138. doi: 10.1017/S0024282917000664. [CrossRef] [Google Scholar]

10. Лоури Дж. Д., Дидерих П. Лишайниковые грибы: взаимодействие, эволюция и биоразнообразие. Бриолог. 2003; 106: 80–120. дои: 10.1639/0007-2745(2003)106[0080:LFIEAB]2.0.CO;2. [CrossRef] [Google Scholar]

11. Арнольд А.Е., Мядликовска Дж., Хиггинс К.Л., Сарвате С.Д., Гуггер П., Уэй А., Хофстеттер В., Кауфф Ф., Луцони Ф. Филогенетическая оценка сетей трофического перехода для аскомицетов: являются ли лишайники колыбелью диверсификации симбиотрофных грибов? Сист. биол. 2009; 58: 283–297. doi: 10.1093/sysbio/syp001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Muggia L., Grube M. Грибковый состав талломов лишайников, оцененный по одноцепочечному конформационному полиморфизму. лихенолог. 2010; 42:1–13. дои: 10.1017/S0024282909990752. [CrossRef] [Google Scholar]

лихенолог. 2010; 42:1–13. дои: 10.1017/S0024282909990752. [CrossRef] [Google Scholar]

13. У’Рен Дж. М., Лутцони Ф., Мядликовска Дж., Арнольд А. Е. Анализ сообществ показывает близкое сходство между эндофитными и эндолихенными грибами во мхах и лишайниках. микроб. Экол. 2010;60:340–353. doi: 10.1007/s00248-010-9698-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Fleischhacker A., Grube M., Kopun T., Muggia L. Анализ сообщества выявил большое разнообразие лихенофильных грибов в альпийских местообитаниях. микроб. Экол. 2015;70:348–360. doi: 10.1007/s00248-015-0579-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Muggia L., Fleischhacker A., Kopun T., Grube M. Экстремотолерантные грибы из альпийских скальных лишайников и их филогенетические взаимоотношения. Грибные водолазы. 2016;76:119–142. doi: 10.1007/s13225-015-0343-8. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Spribille T., Tuovinen V., Resl P., Vanderpool D., Wolinski H., Aime M.C. , Schneider K., Stabentheiner E., Тум-Хеллер М., Тор Г. и др. Базидиомицетовые дрожжи в коре аскомицетов макролишайников. Наука. 2016; 353: 488–492. doi: 10.1126/science.aaf8287. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Schneider K., Stabentheiner E., Тум-Хеллер М., Тор Г. и др. Базидиомицетовые дрожжи в коре аскомицетов макролишайников. Наука. 2016; 353: 488–492. doi: 10.1126/science.aaf8287. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Spribille T. Относительный симбионтный вклад и лишайниковый симбиотический результат. Курс. мнение биол. растений 2018;44:57–63. doi: 10.1016/j.pbi.2018.02.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Tulasne L.-R. Mémoire pour servir à l’histoire organographique et physiologique des lichens. Анна. науч. Нац. 1852; 17: 153–249. [Google Scholar]

19. Lawrey J.D., Diederich P. Lichenicolous Fungi — всемирный контрольный список, включая доступные изолированные культуры и последовательности. [(по состоянию на 1 марта 2018 г.)]; 2018 г. Доступно в Интернете: http://www.lichenicolous.net

20. Флейшхакер А. Магистерская диссертация. Университет Граца; Грац, Австрия: декабрь 2011 г. Лихенолезные грибы, вторгающиеся в Xanthoria parietina. [Google Scholar]

[Google Scholar]

21. Цуриков А., Этайо Ж. Capronia suijae (Herpotrichiellaceae, Eurotiomycetes), новый гриб на Xanthoria parietina из Беларуси, с определителем лихенофильных видов, произрастающих на Xanthoria s. ул. лихенолог. 2017; 49:1–12. doi: 10.1017/S0024282916000530. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

22. Hahn C. Pilze an Xanthoria — Weltschlüssel. [(по состоянию на 8 января 2018 г.)]; 2017 Доступно в Интернете: http://forum.pilze-bayern.de/index.php/topic,1556.0.html

. В: Фриш А., Ланге У., Стайгер Б., редакторы. Lichenologische Nebenstunden. Вклад в таксономию и экологию лишайников в честь Клауса Калба. Лихенологическая библиотека. Том 96. Дж. Крамер в der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung; Берлин, Германия: Штутгарт, Германия: 2007. стр. 103–128. [Академия Google]

24. Grube M., Lücking R. Тонкие структуры листовидных лишайников и их лишайниковых грибов, изученные методом эпифлуоресценции. Симбиоз. 2002; 32: 229–246. [Google Scholar]

2002; 32: 229–246. [Google Scholar]

25. Грубе М., Хафельнер Дж. Исследования лишайниковых грибов рода Didymella (Ascomycetes, Dothideales) Nova Hedwig. 1990; 51: 283–360. [Google Scholar]

26. De los Ríos A., Ascaso C., Grube M. Изучение механизмов заражения лишайниковыми грибами с помощью различных микроскопических методов. библ. Лихенол. 2002; 82: 153–161. [Академия Google]

27. Арутюнян С., Муджиа Л., Грубе М. Черные грибы в лишайниках из сезонно засушливых местообитаний. Стад. Микол. 2008; 61: 83–90. doi: 10.3114/sim.2008.61.08. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Selbmann L., Grube M., Onofri S., Isola D., Zucconi L. Антарктические эпилитические лишайники как ниши для черных меристематических грибов. Биология. 2013;2:784–797. doi: 10.3390/biology2020784. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Гостинчар С., Грубе М., де Хоог С., Залар П., Гунд-Симерман Н. Экстремотолерантность грибов: Эволюция на грани. ФЭМС микробиол. Экол. 2010;71:2–11. дои: 10.1111/j.1574-6941.2009.00794.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

ФЭМС микробиол. Экол. 2010;71:2–11. дои: 10.1111/j.1574-6941.2009.00794.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Зельбманн Л., Зуккони Л., Изола Д., Онофри С. Каменные черные грибы: превосходство в экстремальных условиях, от Антарктики до космоса. Курс. Жене. 2015;61:335–345. doi: 10.1007/s00294-014-0457-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Горбушина А.А. Жизнь на скалах. Окружающая среда. микробиол. 2007; 9: 1613–1631. doi: 10.1111/j.1462-2920.2007.01301.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Горбушина А.А., Бротон В.Дж. Микробиология границы раздела атмосфера-горная порода (как биологические взаимодействия и физические стрессы регулируют сложную микробную систему. Ann. Rev. Microbiol. 2009).;63:431–450. doi: 10.1146/annurev.micro.091208.073349. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Гостинчар С., Муджиа Л., Грубе М. Полиэкстремотолерантные черные грибы: олиготрофизм, адаптивный потенциал и связь с симбиозами лишайников. Фронт. микробиол. 2012;3:390. doi: 10.3389/fmicb.2012.00390. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2012;3:390. doi: 10.3389/fmicb.2012.00390. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Zhang T., Wie X.L., Zhang Y.Q., Liu H.Y., Yu L.Y. Разнообразие и распространение грибов, связанных с лишайниками, в регионе Ню-Олесунн (Шпицберген, высокая Арктика) по данным 454 пиросеквенирования. науч. Отчет 2015; 5:14850. doi: 10.1038/srep14850. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Fernández-Mendoza F., Fleischhacker A., Kopun T., Grube M., Muggia L. Метабаркодирование ITS1 подчеркивает низкую специфичность микобиомов лишайников в локальном масштабе. Мол. Экол. 2017;26:4811–4830. doi: 10.1111/mec.14244. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Люкинг Р., Дал-Форно М., Сикаруди М., Гиллевет П.М., Бунгартц Ф., Монкада Б., Янез-Аябака А., Чавес Дж.Л., Кока Л.Ф. , Лоури Дж. Д. Один макролишайник включает сотни неизвестных видов. проц. Натл. акад. науч. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 2014;111:11091–11096. doi: 10.1073/pnas.1403517111. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Адамс Р.И., Аменд А.С., Тейлор Дж.В., Брунс Т.Д. Уникальный сигнал искажает восприятие видового богатства и состава при высокопроизводительном секвенировании микробных сообществ. : тематическое исследование грибков в домашней пыли. микроб. Экол. 2013;66:735–741. doi: 10.1007/s00248-013-0266-4. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. U’Ren J.M., Riddle J.M., Monacell J.T., Carbone I., Miadlikowska J., Arnold AE. Хранение тканей и выбор праймеров влияют на выводы, основанные на пиросеквенировании. разнообразия и состава сообществ эндолихенных и эндофитных грибов. Мол. Экол. Рез. 2014;14:1032–1048. дои: 10.1111/1755-0998.12252. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Schoch C.L., Seifert K.A., Huhndorf S., Robert V., Spouge J.L., Levesque C.A., Chen W. Fungal Barcoding Consortium. Ядерная рибосомная внутренняя транскрибируемая спейсерная область (ITS) как универсальный маркер штрих-кода ДНК для грибов. проц. Натл. акад. науч. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 2012; 109:1–6. doi: 10.1073/pnas.1117018109. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

проц. Натл. акад. науч. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 2012; 109:1–6. doi: 10.1073/pnas.1117018109. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. U’Ren J.M., Lutzoni F., Miadlikowska J., Laetsch A.D., Arnold E. Хозяин и географическая структура эндофитных и эндолихенных грибов на континентальном шкала. Являюсь. Дж. Бот. 2012;99: 898–914. doi: 10.3732/ajb.1100459. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Марк К., Корнехо С., Келлер С., Флюк Д., Шайдеггер С. Штрихкодирование грибов, образующих лишайники, с использованием пиросеквенирования 454 оспаривается артефактной и биологической изменчивостью последовательностей. Геном. 2016; 59: 685–704. doi: 10.1139/gen-2015-0189. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Баззикалупо А.Л., Балинт М., Шмитт И. Сравнение рДНК ITS1 и ITS2 при секвенировании 454 гиперразнообразных грибковых сообществ. Грибковая экол. 2013; 6: 102–109. doi: 10.1016/j.funeco.2012.09.003. [CrossRef] [Google Scholar]

43. Döbbeler P. Moosbewohnende Ascomyceten I. Die Pyrenocarpen, den Gametophyten Besiedelnden Arten. Том 14. Mitt Botanische Staatssammlung; Мюнхен, Германия: 1978. стр. 1–360. [Google Scholar]

Moosbewohnende Ascomyceten I. Die Pyrenocarpen, den Gametophyten Besiedelnden Arten. Том 14. Mitt Botanische Staatssammlung; Мюнхен, Германия: 1978. стр. 1–360. [Google Scholar]

44. Доббелер П. Биоразнообразие мохообразных аскомицетов. Биодайверы. Консерв. 1977; 6: 721–738. doi: 10.1023/A:1018370304090. [CrossRef] [Google Scholar]

45. Wang Y., Zheng Y., Wang X., Wie X., Wie J. Грибковое сообщество, связанное с лишайниками, в Hypogymnia hypotrypa (Parmeliaceae, Ascomycota) зависит от географического распространения и высоты над уровнем моря. Фронт. микробиол. 2016;7:1231. doi: 10.3389/fmicb.2016.01231. [PMC бесплатная статья] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Persoh D., Rambold G. Лишайниково-ассоциированные грибы Letharietum vulpinae. Микол. прог. 2012; 11:1–8. doi: 10.1007/s11557-011-0786-6. [CrossRef] [Google Scholar]

47. Хоксворт Д.Л. Лихенофильные гифомицеты. Бык. бр. Мус. (Nat. Hist.) Bot. сер. 1979;6:183–300. [Google Scholar]

48. Хоксворт Д.Л. Лихенофильные колеомицеты. Бык. бр. Мус. (Nat. Hist.) Bot. сер. 1981; 9: 1–98. [Google Scholar]

Хоксворт Д.Л. Лихенофильные колеомицеты. Бык. бр. Мус. (Nat. Hist.) Bot. сер. 1981; 9: 1–98. [Google Scholar]

49. Lawrey J.D., Diederich P., Nelsen M.P., Sikaroodi M., Gillevet P.M., Brand A.M., van den Boom P. Облигатно лихенический род Lichenoconium представляет собой новую линию дотидеомицетов. Грибковая биол. 2011; 115:176–187. doi: 10.1016/j.funbio.2010.12.002. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

50. Lawrey J.D., Diederich P., Nelsen M.P., Freebury C., Van den Broeck D., Sikaroodi M., Ertz D. Филогенетическое размещение видов lichenicolous Phoma в Phaeosphaeriaceae (Pleosporales, Dothideomycets) Fungal Divers. 2012;55:195–213. doi: 10.1007/s13225-012-0166-9. [CrossRef] [Google Scholar]

51. Ertz D., Heuchert B., Braun U., Freebury CE, Common R.S., Diederich P. Вклад в филогению и таксономию рода Taeniolella с акцентом на таксоны лихениколезных. Грибковая биол. 2016; 120:1416–1447. doi: 10.1016/j.funbio.2016.05.008. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

52. Muggia L., Kopun T., Ertz D. Филогенетическое размещение лихеноподобного анаморфного рода Lichenodiplis и его связь с Muellerella -подобными телеоморфами. Грибковая биол. 2015;119:1115–1128. doi: 10.1016/j.funbio.2015.08.011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Muggia L., Kopun T., Ertz D. Филогенетическое размещение лихеноподобного анаморфного рода Lichenodiplis и его связь с Muellerella -подобными телеоморфами. Грибковая биол. 2015;119:1115–1128. doi: 10.1016/j.funbio.2015.08.011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Gueidan C., Villaseñor C.R., de Hoog G.S., Gorbushina A.A., Untereiner W.A., Lutzoni F. Обитающий в скалах предок мутуалистических и богатых патогенами грибковых линий. Стад. Микол. 2008; 61: 111–119.. doi: 10.3114/sim.2008.61.11. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Gueidan C., Ruibal C., de Hoog GS, Schneider H. Грибы, населяющие скалы, возникли в периоды сухого климата в позднем и среднем девоне. Триас. Грибковая биол. 2011; 115:987–996. doi: 10.1016/j.funbio.2011.04.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. Словарь грибов Эйнсворт и Бисби. 10-е изд. КАБ Интернэшнл; Уоллингфорд, Великобритания: 2008 г. [Google Scholar] 9.0003

[Google Scholar] 9.0003

56. Schoch C.L., Crous P.W., Groenewald J.Z., Boehm E.W.A., Burgess T.I., De Gruyter J., De Hoog G.S., Dixon L.J., Grube M., Gueidan C., et al. Общеклассовая филогенетическая оценка дотидеомицетов. Стад. Микол. 2009; 64:1–15. doi: 10.3114/sim.2009.64.01. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. Onofri S., Selbmann L., Zucconi L., de Hoog GS, de los Rios A., Ruisi S., Grube M. Грибковые ассоциации на холодном краю жизни. В: Секбах Дж., редактор. Водоросли и цианобактерии в экстремальных условиях. Спрингер; Доротех, Нидерланды: 2007. стр. 735–757. [Академия Google]

58. Зельбманн Л., де Хоог Г.С., Маццаглия А., Фридманн Э.И., Онофри С. Грибы на краю жизни: криптоэндолитические черные грибы из антарктической пустыни. Стад. Микол. 2005; 51:1–32. [Google Scholar]

59. Egidi E., de Hoog S., Isola D., Onofri S., Quaedvlieg W., de Vries M., Verkley G.J.M., Stielow J.B., Zucconi L., Selbmann L. Филогения и таксономия меристематических черных грибов, населяющих скалы, у Dothideomycetes на основе многолокусной филогении. Грибные водолазы. 2014;65:127–165. doi: 10.1007/s13225-013-0277-y. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

Грибные водолазы. 2014;65:127–165. doi: 10.1007/s13225-013-0277-y. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

60. Selbmann L., Isola D., Egidi E., Zucconi L., Gueidan C., de Hoog G.S., Onofri S. Горные вершины как резервуары для новых каменных грибов: Saxomyces gen. ноябрь и четыре новых вида из Альп. Грибные водолазы. 2014;65:167–182. doi: 10.1007/s13225-013-0234-9. [CrossRef] [Google Scholar]

61. Muggia L., Kocourkova J., Knudsen K. Выделение комплекса из видов Lichenothelia из каменных сообществ пустыни. Микология. 2015;107:1233–1253. дои: 10.3852/15-021. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

62. Гунде-Цимерман Н., Залар П., де Хоог С., Племениташ А. Гиперсоленые воды в солончаках — естественные экологические ниши для галофильных черных дрожжей. ФЭМС микробиол. Экол. 2000; 32: 235–240. doi: 10.1111/j.1574-6941.2000.tb00716.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

63. Muggia L., Hafellner J., Wirtz N., Hawksworth D.L., Grube M. Стерильные микрофиламентные лихенизированные грибы Cystocoleus ebeneus и Racodium rupestre являются родственниками растений. патогены и клинически значимые дотивидные грибы. Микол. Рез. 2008; 112: 50–56. doi: 10.1016/j.mycres.2007.08.025. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

патогены и клинически значимые дотивидные грибы. Микол. Рез. 2008; 112: 50–56. doi: 10.1016/j.mycres.2007.08.025. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

64. Texteira M.M., Moreno L.F., Stielow B.J., Muszewska A., Hainaut M., Gonzaga L., Abouelleil A., Patané J.S.L., Priest M., Souza R., et al. Изучение геномного разнообразия черных дрожжей и их родственников (Chaetothyriales, Ascomycota) Stud. Микол. 2017; 86:1–28. doi: 10.1016/j.simyco.2017.01.001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

65. Muggia L., Kopun T., Grube M. Влияние питательной среды на разнообразие культивируемых грибов из лишайников. Молекулы. 2017;22:824. дои: 10.3390/молекулы 22050824. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Дай Д.К. и др. Семейства дотидеомицетов. Грибные водолазы. 2013; 63:1–313. doi: 10.1007/s13225-013-0263-4. [CrossRef] [Google Scholar]

67. Gueidan C., Aptroot A., da Silva Cáceres M.E., Badali H., Stenroos S. Переоценка порядков и семейств внутри подкласса Chaetothyriomycetidae (Eurotiomycetes, Ascomycota) Mycol. прог. 2014;13:1027–1039. doi: 10.1007/s11557-014-0990-2. [CrossRef] [Google Scholar]

прог. 2014;13:1027–1039. doi: 10.1007/s11557-014-0990-2. [CrossRef] [Google Scholar]

68. Chen K.H., Miadlikowska J., Molnár K., Arnold A.E., U’Ren J.M., Gaya E., Gueidan C., Lutzoni F. Филогенетический анализ эндофитов евротиомицетов выявил их близкое родство к Chaetothyriales, Eurotiales и новому порядку — Phaeomoniellales. Мол. Филогенет. Эвол. 2015;85:117–130. doi: 10.1016/j.ympev.2015.01.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

69. Liu J.K., Hyde K.D., Jeewon R., Phillips A.J.L., Maharachchikumbura S.S.N., Ryberg M., Liu Z.Y., Zhao Q. Ранжирование высших таксонов с использованием времени расхождения: тематическое исследование у дотидеомицетов. Грибные водолазы. 2017; 84: 75–99. doi: 10.1007/s13225-017-0385-1. [CrossRef] [Google Scholar]

70. Петрини О., Хейк У., Дрейфус М.М. Анализ грибных сообществ, выделенных из кустистых лишайников. Микология. 1990; 82: 444–451. doi: 10.2307/3760015. [CrossRef] [Google Scholar]

71. Гирланда М., Исокроно Д., Бьянко К. , Луппи-Моска А.М. Два листоватых лишайника как экологические ниши микрогрибов. Микология. 1997; 89: 531–536. дои: 10.2307/3760987. [CrossRef] [Google Scholar]

, Луппи-Моска А.М. Два листоватых лишайника как экологические ниши микрогрибов. Микология. 1997; 89: 531–536. дои: 10.2307/3760987. [CrossRef] [Google Scholar]

72. Crittenden P.D., David J.C., Hawksworth D.L., Campbell F.S. Попытка выделения и успеха в культивировании широкого спектра лихенообразующих и лихенообразных грибов. Новый Фитол. 1995;130:267–297. doi: 10.1111/j.1469-8137.1995.tb03048.x. [CrossRef] [Google Scholar]

73. Йошимура И., Ямамото Ю., Накано Т., Финни Дж. Выделение и культивирование фотобионтов и микобионтов лишайников. В: Краннер И., Беккет Р.П., Варма А.К., редакторы. Протоколы в лихенологии. Культивирование, биохимия, экофизиология и использование в биомониторинге. Спрингер; Берлин/Гейдельберг, Германия: 2002. стр. 3–33. [Google Scholar]

74. Suryanarayanan T.S., Thirunavukkarasu N., Hariharan G., Balaji P. Возникновение необлигатных микрогрибов в слоевищах лишайников. Сидовия. 2005; 57:120. [Академия Google]

75. Stocker-Wörgötter E. Изучение продукции вторичных соединений в микобионтах культивируемых лишайников. В: Краннер И., Беккет Р.П., Варма А.К., редакторы. Протоколы в лихенологии. Культивирование, биохимия, экофизиология и использование в биомониторинге. Спрингер; Берлин/Гейдельберг, Германия: 2002. стр. 296–306. [Google Scholar]

Изучение продукции вторичных соединений в микобионтах культивируемых лишайников. В: Краннер И., Беккет Р.П., Варма А.К., редакторы. Протоколы в лихенологии. Культивирование, биохимия, экофизиология и использование в биомониторинге. Спрингер; Берлин/Гейдельберг, Германия: 2002. стр. 296–306. [Google Scholar]

76. Винаяка К.С., Кришнамурти Ю.Л., Банакар С., Кекуда Т.Р.П. Ассоциация и изменчивость эндофитных грибов среди некоторых макролишайников в центральных Западных Гатах, Южная Индия. Междунар. Дж. Карр. микробиол. заявл. науч. 2016;5:115–124. doi: 10.20546/ijcmas.2016.506.014. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

77. Ruibal C., Gueidan C., Selbmann L., Gorbushina A.A., Crous P.W., Groenewald J.Z., Staley J.T. Филогения обитающих в скалах грибов, родственных Dothideomycetes. Стад. Микол. 2009; 64: 123–133. doi: 10.3114/sim.2009.64.06. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

78. Untereiner WA, Gueidan C., Orr MJ, Diederich P. Филогенетическое положение лишайникового аскомицета Capronia peltigerae . Грибные водолазы. 2011;49:225–233. doi: 10.1007/s13225-011-0097-х. [CrossRef] [Google Scholar]

Грибные водолазы. 2011;49:225–233. doi: 10.1007/s13225-011-0097-х. [CrossRef] [Google Scholar]

79. Diederich P., Ertz D., Lawrey J.D., Sikaroodi M., Untereiner W.A. Молекулярные данные помещают гифомицетные лихениколезные роды Sclerococcum рядом с Dactylospora

6 (Eurotiomyce) и parmeliae

в Cladophialophora (Chaetotyriales) Fungal Divers. 2013;58:61–72. doi: 10.1007/s13225-012-0179-4. [CrossRef] [Google Scholar]

80. Хокинг А.Д., Питт Дж.И. Дихлоран-глицериновая среда для подсчета ксерофильных грибов в продуктах с низким содержанием влаги. заявл. Окружающая среда. микробиол. 1980;39:488–492. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

81. Lilly H.L., Barnett V.G. Физиология грибов. 1-е изд. Книжная компания McGraw Hill; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 1951. с. 464. [Google Scholar]

82. Пагано Дж., Левин Дж.Д., Трехо В. Диагностическая среда для дифференциации видов Candida . Антибиот. Анну. 1910; 5: 137–143. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

83. Kellogg J., Raja H.A. Эндолихеновые грибы: новый источник богатых биологически активными вторичными метаболитами на горизонте. Фитохим. 2017; 16: 271–29.3. doi: 10.1007/s11101-016-9473-1. [CrossRef] [Google Scholar]

84. Calcott M.J., Ackerley D.F., Knight A., Keyzers R.A., Owen J.G. Вторичный метаболизм при симбиозе лишайников. хим. соц. 2018; 47:1730–1760. doi: 10.1039/C7CS00431A. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

85. Wang Y., Zheng Z., Liu S., Zhang H., Li E., Guo L., Che Y. Оксэпинохроменоны, фурохроменон и их предполагаемые предшественники из эндолихеновый гриб Coniochaeta sp. Дж. Нат. Произв. 2010;73:920–924. doi: 10.1021/np100071z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

86. Kannangara BTSDP, Rajapaksha RSCG, Paranagama P.A. Природа и биоактивность эндолихеновых грибов у Pseudocyphellaria sp., Parmotrema sp. и Usnea sp. в горном лесу Хакгала на Шри-Ланке. лат. заявл. микробиол. 2009; 48: 203–209. doi: 10.1111/j.1472-765X.2008.02512.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2009; 48: 203–209. doi: 10.1111/j.1472-765X.2008.02512.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

87. He H., Bigelis R., Yang H.Y., Chang LP, Singh M.P. Лихениколины А и В, новые биснафтопироны из неизвестного штамма лихениколезного гриба LL-RB0668. Дж. Антибиот. 2005; 58: 731–736. дои: 10.1038/ja.2005.99. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

88. Милланес А.М., Дидерих П., Ведин М. Cyphobasidium gen. nov., новая обитающая в лишайниках линия цистобазидиомицетов (Pucciniomycotina, Basidiomycota, Fungi) Fungal Biol. 2016; 120:1466–1477. doi: 10.1016/j.funbio.2015.12.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

89. Lopandic K., Molnár O., Prillinger H. Fellomyces mexicanus sp. nov., новый представитель рода дрожжей Fellomyces, выделенный из лишайника Cryptothecia rubrocincta , собранная в Мексике. микробиол. Рез. 2005; 160:1–11. doi: 10.1016/j.micres.2004.09.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

90. Сингх Н., Упрети Д.К., Гупта В. К., Дай X.Ф., Цзян Ю. Эндолихенные грибы: скрытый резервуар биофармацевтических препаратов следующего поколения. Тенденции биотехнологии. 2017; 35:808–813. doi: 10.1016/j.tibtech.2017.03.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

К., Дай X.Ф., Цзян Ю. Эндолихенные грибы: скрытый резервуар биофармацевтических препаратов следующего поколения. Тенденции биотехнологии. 2017; 35:808–813. doi: 10.1016/j.tibtech.2017.03.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

91. Хоксворт Д.Л., Патерсон Р.Р.М., Голос Н. Исследование наличия метаболитов в облигатно лихеновых грибах из тридцати родов. В: Feige GB, Lumbsch HT, редакторы. Фитохимия и хемотаксономия лихенизированных аскомицетов — Festschrift в честь Зигфрида Хунека. Bibliotheca Lichenologica, Дж. Крамер; Берлин, Германия: Штутгарт, Германия: 1993. С. 101–108. [Google Scholar]

92. Виджератне Е.М.К., Башял Б.П., Гунатилака М.К., Арнольд А.Е., Гунатилака А.А.Л. Увеличение химического разнообразия метаболитов грибов: биогенетически родственные гептакетиды эндолихенового гриба Corynespora sp. Дж. Нат. Произв. 2010;73:1156–1159. дои: 10.1021/np

4v. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

93. Падхи С., Тайунг К. Антимикробный потенциал эндолихенных грибов in vitro, выделенных из талломов Parmelia лишайник против некоторых патогенов человека. Университет Бени-Суэф. J. Основное приложение. науч. 2015; 4: 299–306. doi: 10.1016/j.bjbas.2015.11.006. [CrossRef] [Google Scholar]

Университет Бени-Суэф. J. Основное приложение. науч. 2015; 4: 299–306. doi: 10.1016/j.bjbas.2015.11.006. [CrossRef] [Google Scholar]

94. Goers L., Freemont P., Polizzi K.M. Системы и технологии совместного культивирования: вывод синтетической биологии на новый уровень. Дж. Р. Соц. Интерфейс. 2014;11:20140065. doi: 10.1098/rsif.2014.0065. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

95. Muggia L., Kraker S., Gößler T., Grube M. Насильственный симбиоз грибов и водорослей в альгинатных сферах. ФЭМС микробиол. лат. 2018 год: 10.1093/женский/fny115. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

96. Hom E.F.Y., Murray A.W. Нишевая инженерия демонстрирует скрытую способность грибково-водорослевого мутуализма. Наука. 2014; 345:94–98. doi: 10.1126/science.1253320. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97. Горбушина А.А., Бек А., Шульте А. Микроколониальные породы, населяющие грибы и фотобионты лишайников: доказательства мутуалистических взаимодействий. Микол. Рез. 2005; 109:1288–1296. doi: 10.1017/S0953756205003631. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Микол. Рез. 2005; 109:1288–1296. doi: 10.1017/S0953756205003631. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

98. Brunauer G., Blaha J., Hager A., Turk R., Stocker-Wörgötter E., Grube M. Выделенный лихеноподобный гриб образует лихеноидные структуры при совместном культивировании с различными кокковидными водорослями. Симбиоз. 2007; 44: 127–136. [Google Scholar]

99. Аметрано К.Г., Зельбманн Л., Маггиа Л. Стандартизированный подход к совместному культивированию дотидеевых грибов, населяющих скалы, и фотобионтов лишайников in vitro. Симбиоз. 2017;73:35–44. doi: 10.1007/s13199-017-0479-2. [CrossRef] [Google Scholar]

100. Хоксворт Д.Л. Lichenothelia , новый род для группы Microthelia aterrima . лихенолог. 1981; 13: 141–153. doi: 10.1017/S0024282981000182. [CrossRef] [Google Scholar]

101. Muggia L., Gueidan C., Knudsen K., Perlmutter G., Grube M. Связи черных грибов с лишайниками. Микопатология. 2013; 175: 523–535. doi: 10.1007/s11046-012-9598-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

|

|

Десятки лет может длиться инкубационный период заболевания, а вирус все это время обитает в организме хозяина, не беспокоя его. Активируется, как правило, при ослаблении иммунитета и получении травм или ожогов.

Десятки лет может длиться инкубационный период заболевания, а вирус все это время обитает в организме хозяина, не беспокоя его. Активируется, как правило, при ослаблении иммунитета и получении травм или ожогов. Его невозможно подхватить в быту, через объятия и поцелуи.

Его невозможно подхватить в быту, через объятия и поцелуи. Хронические болезни становятся причиной ослабления иммунитета человека. Необходимо своевременно проходить плановые медицинские осмотры, а почувствовав недомогание — обращаться к специалистам.

Хронические болезни становятся причиной ослабления иммунитета человека. Необходимо своевременно проходить плановые медицинские осмотры, а почувствовав недомогание — обращаться к специалистам.

Подобно высшим зеленым растениям, водоросли преобразуют солнечный свет в

Подобно высшим зеленым растениям, водоросли преобразуют солнечный свет в Как правило, лишайники не причиняют вреда растениям.

Как правило, лишайники не причиняют вреда растениям. Но природных условий нет

Но природных условий нет Колибри, вирео и другие птицы

Колибри, вирео и другие птицы