Человек по латински: Error 404 (Not Found)!!1

homo — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

ho-mo

Существительное.

Произношение

- МФА (Великобритания): ед. ч. [ˈhəʊ.məʊ, ˈhɒm.əʊ], мн. ч. [ˈhəʊ.məʊz, ˈhɒm.əʊz]

- МФА (США): ед. ч. [ˈhoʊ.moʊ], мн. ч. [ˈhoʊ.moʊz]

Семантические свойства

Значение

- разг. и обычно уничиж. гомик, гомосек ◆ I heard that he’s a homo, but he hasn’t come out of the closet yet.

Синонимы

- fruit, queer, faggot, nancy, nancyboy, fairy, fag (амер.), moffie (южно-афр.), fruitcake, poofter, pole-smoker, gay

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

Этимология

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства

ед. ч. ч. | мн. ч. |

|---|---|

| homo | homi |

homo

Существительное.

Корень: —.

Произношение

Семантические свойства

Значение

- человек (мужчина или женщина) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

Этимология

Происходит от лат. homo «человек; мужчина», далее из праиндоевр. *g’hom-en- «человек».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства

homo

Существительное, мужской род.

Корень: —.

Произношение

Семантические свойства

Значение

- гомо, человек ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

Этимология

Происходит от лат. homo «человек; мужчина», далее из праиндоевр. *g’hom-en- «человек».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства

homo

Существительное, мужской род, третье согласное склонение.

Корень: -hom-; окончание: -o.

Произношение

(Классическое)

Семантические свойства

Значение

- человек ◆ Отсутствует пример употребления (см.

рекомендации).

рекомендации). - мужчина ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

- приверженец ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

- пехотинец ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

Этимология

Происходит от праиндоевр. *g’hom-en- «человек».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства

homo

Прилагательное.

Корень: —.

Произношение

Семантические свойства

Значение

- гомосексуальный ◆ Отсутствует пример употребления (см.

рекомендации).

рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

Этимология

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства

homo

Существительное, мужской род.

Корень: —.

Произношение

Семантические свойства

Значение

- гомо, человек ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

Этимология

Происходит от лат. homo «человек; мужчина», далее из праиндоевр. *g’hom-en- «человек». Франц. homme — с конца X века (изначально в форме hom, hume, omme). Использованы материалы проекта TLF-Étym.

homo «человек; мужчина», далее из праиндоевр. *g’hom-en- «человек». Франц. homme — с конца X века (изначально в форме hom, hume, omme). Использованы материалы проекта TLF-Étym.

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Морфологические и синтаксические свойства

homo

Существительное.

Корень: -hom-; окончание: -o.

Произношение

Семантические свойства

Значение

- человек ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы

Антонимы

Гиперонимы

Гипонимы

Родственные слова

| Ближайшее родство | |

| |

Этимология

Происходит от лат. homo «человек; мужчина», далее из праиндоевр. *g’hom-en- «человек».

homo «человек; мужчина», далее из праиндоевр. *g’hom-en- «человек».

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Кто я? homo cogitans и homo credens? Да, и хотелось бы еще homo spiritalis и homo creans…

Искала,

как будет на латыни «человек мыслящий», чтобы обозвать товарищей джнана йогов.

Наткнулась на такой диалог (здесь каждый может себе выбрать наименование по

вкусу):

Yurixx: Русский язык очень богат. В нем есть

много возможностей выразить весьма тонкие ньюансы. Пытаться сделать это на

чужом языке трудно, а уж на латыни — тем более. Слишком мало знающих. Поэтому

обращаюсь с просьбой к знатокам: помогите найти адекватные термины. 1. Homo

sapiens означает «человек разумный». А как на латыни должно звучать

«человек познающий» ? Речь идет о познании в самом что ни на есть

философском смысле. О том познании, которое в древнегреческом обозначается

словом гнозис (но не эпистема) и, следовательно, существенно отличается от

познания научного, исследования, изучения, узнавания и проч. 2. Очень бы

2. Очень бы

хотелось также понять как на латыни будет «человек осознанный»,

«человек творящий» и «человек духовный». И все это тоже в

самом высоком философском смысле. В этом смысле «сознательный» и

«осознанный» имеют существенно разные значения. А

«творящий» подразумевает выход далеко за рамки творчества в

искусстве, науке и пр. — скорее творящий, сотворяющий бытие. Надо полагать, что

«человек духовный» будет homo spiritalis, однако хотелось бы услышать

мнение специалистов. Надеюсь понятно о какой духовности идет речь ? 3. Последний вопрос в противоположном

направлении. 🙂 Как на латыни будет «человек потребляющий» ?

Слово «потреблять» я в словаре нашел, но прилагательного там нет и я

не знаю правил образования прилагательных. К тому же может быть consumere не

самое лучшее слово, чтобы подчеркнуть примитивный, деградирующий характер

человека, основной жизненной функцией которого является потребление ? Заранее

благодарю за помощь и понимание.

Цитата: 1. Более или менее

традиционно человек познающий — homo

cogitans в противоположность homo

credens — человек верующий, человек знающий. Мне кажется глагол credere

Мне кажется глагол credere

можно употребить в значении «знать в духе», a cogitare —

«познавать эмпирически» или «знать ментально». Вроде так 🙂

Так что, еще вопрос: какое выражение Вам подойдет больше 🙂

Ответ: В Большом русско-латинском

словаре есть такая статья: познание. Здесь почему-то отсутствует что-либо

близкое к cognitio, зато присутствует несколько слов однокоренных с gnoscere,

которое, повидимому, имеет свое происхождение от древнегреческого гнозис. Для

теории познания (если речь идет о философской теории, а не о теории научного

познания, то это как раз то познание, что нужно) выше как вариант тоже дано

слово gnoseologia, от того же корня. С другой стороны, в словаре Дворецкого

ничего подобно вообще не встречается. Вот это все и вводит меня в состояние

недоумения. В психологии различают три стадии сознания докогнитивную,

когнитивную и посткогнитивную. Это наводит на размышление, что возможно cognitio

это скорее сознавать, чем познавать. В этом смысле homo cogitans — человек

сознающий, что тоже интересно и к месту. Что Вы по этому поводу думаете ? И

Что Вы по этому поводу думаете ? И

еще. Как произносится gnoscere ? Если, конечно, такое в латыни есть. 🙂

Цитата: 2. Осознанный? Поясните

более широко.

Ответ: Сознание связано с

самоидентификацией. Человек, сознающий себя, отделяет себя от всего остального

мира, разделяет все Бытие на Я и не-Я. Он может сознавать себя целиком, или

отдельные части того, с чем он ассоциирует свое Я: тело, руки-ноги, эмоции,

личность, эго, душа. Сознавая себя человек отдает себе отчет в том, что он

делает, как, чем. И даже зачем, почему и т.п., то есть может сознавать и свои

мотивы, интересы, побуждения. Но сознает ли он при этом последствия своих

действий, мыслей, намерений ? В лучшем случае он может предполагать,

прогнозировать эти последствия. Осознание связано с возвратом к единству Я и

не-Я. Наверное момент осознания человеком чего-либо — это и есть просветление.

В результате него человеку проявляется связь всего со всем, открываются причины

и следствия, смысл и цель. Человек сознательный исследует, ищет и в результате

своего рационально обоснованного поиска узнает частности. Человек осознавший —

Человек осознавший —

знает целое. Именно поэтому достижение состояния полной осознанности является

целью духовных практик Востока.

Цитата: Если «творящий»

в смысле ведущий активную деятельность, действующий, то см. выше homo agens. Однако, agere, скорее,

«приводить в движение существующее», чем «творить, т. е.

создавать новое». «Творить» в этом смысле — совсем другое,

наверное «creare», т. е. получаем homo creans. Кроме того, в Библии, Vulgata, Genesis, 1:1, 1 видим:

In principio creavit Deus caelum et terram (Вначале создал Бог небо и землю).

Ответ: Спасибо, homo creans — это

оно.

Цитата: «Дух» в Библии в

самом высоком смысле — spiritus (Spiritus Sanctus, Spiritus Dei). Впрочем есть

еще вариант — mens sana in corpore sano, здоровый дух в здоровом теле (НО! Не в

коем случае не «anima sana in corpore sano» — это искаженный лозунг

фирмы ASICS; они, мало того, что не европейцы — японцы, спортивную одежду

выпускают, что с них взять 🙂 ) И, все же mens — скорее, имеет в виду сферу

ментальную, мысленную, в противоположность душевной (ср. mente et animo, умом и

mente et animo, умом и

сердцем). Так, моим выбором был бы homo

spiritalis

Ответ: Значит я не ошибся. Тоже

приятно.

Цитата: 3. «Человек потребляющий»?

Consumere — хороший вариант для выражения безмерного потребления чужого, это

еще и «поедать». Прожорливый, кстати, будет edax. Есть еще похожий

вариант — absumere, мне он больше нравится. Правда, причастие последнего как-то

не очень звучит: homo absumens. Есть еще вариант: uti, использовать, но, это

скорее пользоваться тем, чем можно по праву (какому-никакому), а вот abuti,

злоупотреблять, более подходит. Тогда имеем homo abutens.

Ответ: Так как будет если

опереться на consumere ? Homo consumeris ? Homo abutens — человек

злоупотребляющий, — это вообще супер ! Спасибо, это здорово.

«Латынь по-пацански»: нецензурный дух времени?

Автор фото, Nikita Samokhin

Подпись к фото,

«Устал, собака», — утверждает философ

Группа «ВКонтакте»

«Латынь по-пацански», предлагающая вольные переводы сленговым молодежным словечкам и фразам, стала одним из самых стремительно развивающихся сообществ в социальной сети: за два месяца с 15 января у паблика появилось более 18 тысяч подписчиков и ряд клонов, которые обросли большим числом фолловеров.

В основе сообщества лежит простой принцип: нарочито жаргонная цитата из сленга «пацанов» переводится на латынь и обрамляется картинкой, часто имеющей отношение к античности или классицизму.

Основатели группы постепенно отошли от перевода лишь сленговых цитат и разнообразили сообщество переводом песенных строк, причем не только относящихся к жанру «русский шансон», но и поп-композиций вкупе с детскими песнями.

Профильные специалисты радуются тому, что растет популярность латыни среди молодежи, замечая, однако, огрехи в переводах.

«Первый и оригинальный»

В силу специфики максимально «уличных» оригинальных фраз группа изобилует нецензурной лексикой и соответствующим арго, но подписчиков группы это, кажется, только притягивает.

«Этот паблик ПЕРВЫЙ и ОРИГИНАЛЬНЫЙ, все остальные — распиаренные ФЕЙКИ», — пишут авторы в сообществе.

История публикации подтверждает слова администраторов группы Наталии Азаровой, Максима Казинского и Никиты Самохина: так, альтернативное сообщество «Латынь по-пацански» с 23,5 тысячами подписчиков стартовало в середине февраля. То же относится и к паблику «Латынь для пацанов» с 21 тысячей подписчиков.

То же относится и к паблику «Латынь для пацанов» с 21 тысячей подписчиков.

Далее на просторах «ВКонтакте» появились и «клоны клонов», набравшие по несколько тысяч читателей каждый.

Руководство этих групп в отличие от оригинального сообщества совсем не контактирует с подписчиками.

«Срочный вызов дьявола»

Как отметила в переписке с Русской службой Би-би-си одна из основательниц оригинального сообщества Наталия Азарова, история создания их популярного детища была проникнута комизмом.

«Максим Казинский (в будущем сооснователь) разбудил меня сообщением: «Наташ, как вызывать дьявола на латыни? Срочно!» Я, удивившись сей сложившейся ситуации, не вдаваясь в подробности, начала искать в интернете всякие мантры, заклинания», — рассказывает студентка.

Автор фото, Nikita Samokhin

Подпись к фото,

Так Никита Самохин перевел жаргонную фразу: «Эй, принцесса, меньше стресса»

Юноша впоследствии аргументировал свою просьбу следующим образом: «Хочу выучить всякие заклинания на латыни и использовать их вместо ругательств. Вот послал я человека, а он подумал, что я какую-то умную вещь сказал».

Вот послал я человека, а он подумал, что я какую-то умную вещь сказал».

«Потом оказалось, что в латыни тоже есть всякая нецензурщина, и в общем-то практически любую фразу можно перевести (конечно же, в переносном значении, более мягко, но с тем же смыслом)», — утверждает девушка.

Так начался поиск доступного переводчика. По словам Азаровой, поначалу им пришлось пользоваться переводчиком Google, что вызвало резкую отповедь знающих латынь филологов, однако через пару недель к ним «постучался» латинист-самоучка Никита Самохин, тут же ставший основным толмачом группы.

«Так и образовалась наша маленькая компания, взорвавшая интернет», — резюмирует Наталия.

В спорах о грамотности

Сам Никита Самохин — получающий два высших образования любитель настольного тенниса — со смирением относится к возможным ошибкам в переводах, утверждает, что его знания далеки от идеала, и призывает знатоков латыни поправлять его.

«Главное, чтобы претензии были обоснованными, а не в стиле «А вот гугл-переводчик не переводит, у вас плохой перевод», — подчеркнул студент в беседе с bbcrussian.com.

Автор фото, vk.com

Подпись к фото,

В сообществе следят и за глобальными трендами

«Самая большая сложность — это, конечно, перевод непосредственно жаргонизмов и неологизмов — приходится как-то изворачиваться, используя синонимы, перифразы и тд. В целом, наши переводы грамматически правильные, но все же набивать тату с ними я бы не советовал — мало ли что!», — иронизирует Самохин.

В свою очередь, преподаватель латыни на историческом факультете МГУ Илья Аникьев подчеркнул, что паблику действительно не помешала бы «рука латиниста».

«Грамотность там более чем хромает, и видно, что тексты там пишутся, глядя в словарь, с минимальным знанием грамматики», — посетовал специалист, беседуя с Русской службой Би-би-си.

При этом сама концепция группы кажется ему хорошей и достойной развития.

«Латынь следует популяризировать всеми методами, в том числе и таким», — уверен Аникьев.

По словам Самохина, перевод и картинки с подписями в Photoshop отнимают львиную долю его времени, причем каждый день на него сыплются новые предложения. «Я до сих не разобрал некоторые февральские», — сокрушается Никита.

Как бороться с копиями?

Подложные паблики внушают создателям первой «Латыни…» чувство горечи.

» Появилось много фейков, стали воровать контент, публиковать в больших пабликах, не указывая на оригинал страницы. Такие вот дела. Делаем для себя, для души, для пацанов с района. Было бы классно стереть с интернета всех фейков, но это невозможно. Так что мы очень грустим, когда подписчики скидывают новый фейковый паблик», — говорит Азарова.

«С фейков, бывает, [приходят надписи] — человек же не знает, что присылает мне мой же перевод. Но в таком случае я незамедлительно ставлю его в известность по этому поводу», — добавляет Самохин.

Все той же борьбой с подложными группами объясняется и выбор картинок, которыми Никита иллюстрирует посты.

«Вообще изначально идея появилась из-за паблика-фейка. Они начали раскручиваться сильнее, и я понял, что пора бы нам взяться за свой имидж основательно», — подчеркивает юноша, особенно довольный получившейся в «Фотошопе» статуей Иисуса в джинсовке с подбитым глазом.

Где сегодня говорят на латыни? | Учить и преподавать немецкий на всех уровнях | DW

Петр Рыбак из Даугавпилса в своем письме спрашивает: в каких государствах говорят на латинском языке?

Уважаемый Петр, латинский язык сегодня не является активным разговорным языком. Латинский язык начал исчезать из активной лексики после падения Римской Империи, а, соответственно, исчезновения основных его носителей. Но нельзя сказать, что он умер совсем. Латынь нашла свое продолжение в романо-германской и других языковых группах.

Латинский язык изучается школах и университетах не только Германии, но и многих других стран. За необычайную живучесть в качестве предмета обучения латинский язык получил фамильярно-просторечное наименование «латынь». Помните, у Пушкина: «Латынь из моды вышла ныне…»

За необычайную живучесть в качестве предмета обучения латинский язык получил фамильярно-просторечное наименование «латынь». Помните, у Пушкина: «Латынь из моды вышла ныне…»

Латынь, действительно, входила в моду и выходила из нее, но всегда оставалась уникальным явлением человеческой культуры, завоевавшим пространство и время. Сегодня этот язык называют классическим, мертвым. Древние римляне, для которых он был живым, канули в историческое небытие. Но не ушли из истории культуры, как и латинский язык, который после своей смерти живет в новых — романских — языках, в католическом богослужении, в терминологических системах современных наук.

Латинский язык уникален по количеству и разнообразию текстов, известных современному читателю, как в подлинниках, так и в переводах. Классическая, или «золотая» латынь — это прозаические произведения Цицерона и Цезаря, Сенеки и Апулея; поэзия Горация, Овидия, Дергилия.

Средневековая, или христианизированная латынь — это, прежде всего, литургические (богослужебные) тексты — гимны, песнопения, молитвы. В конце IV века святой Иероним перевел всю Библию на латинский язык. Этот перевод, известный под названием «Вульгата» (то есть Народная Библия), был признан равноценным оригиналу на католическом Тридентском соборе в ХVI веке. С тех пор латинский, наряду с древнееврейским и древнегреческим, считается одним из священных языков Библии. Эпоха Возрождения оставила нам в наследство научную литературу на латинском языке. Это медицинские трактаты медиков итальянской школы ХVI века: «О строении человеческого тела» Андрея Везалия (1543). На латинском языке создал свою книгу «Мир в картинках» великий педагог Ян Амос Коменский. В ней описан весь мир, от неодушевленной природы до устройства общества. Не только описан, но и иллюстрирован. Многие поколения детей учились по этой книге. Кстати, последнее русское издание вышло в Москве в 1957 г.

В конце IV века святой Иероним перевел всю Библию на латинский язык. Этот перевод, известный под названием «Вульгата» (то есть Народная Библия), был признан равноценным оригиналу на католическом Тридентском соборе в ХVI веке. С тех пор латинский, наряду с древнееврейским и древнегреческим, считается одним из священных языков Библии. Эпоха Возрождения оставила нам в наследство научную литературу на латинском языке. Это медицинские трактаты медиков итальянской школы ХVI века: «О строении человеческого тела» Андрея Везалия (1543). На латинском языке создал свою книгу «Мир в картинках» великий педагог Ян Амос Коменский. В ней описан весь мир, от неодушевленной природы до устройства общества. Не только описан, но и иллюстрирован. Многие поколения детей учились по этой книге. Кстати, последнее русское издание вышло в Москве в 1957 г.

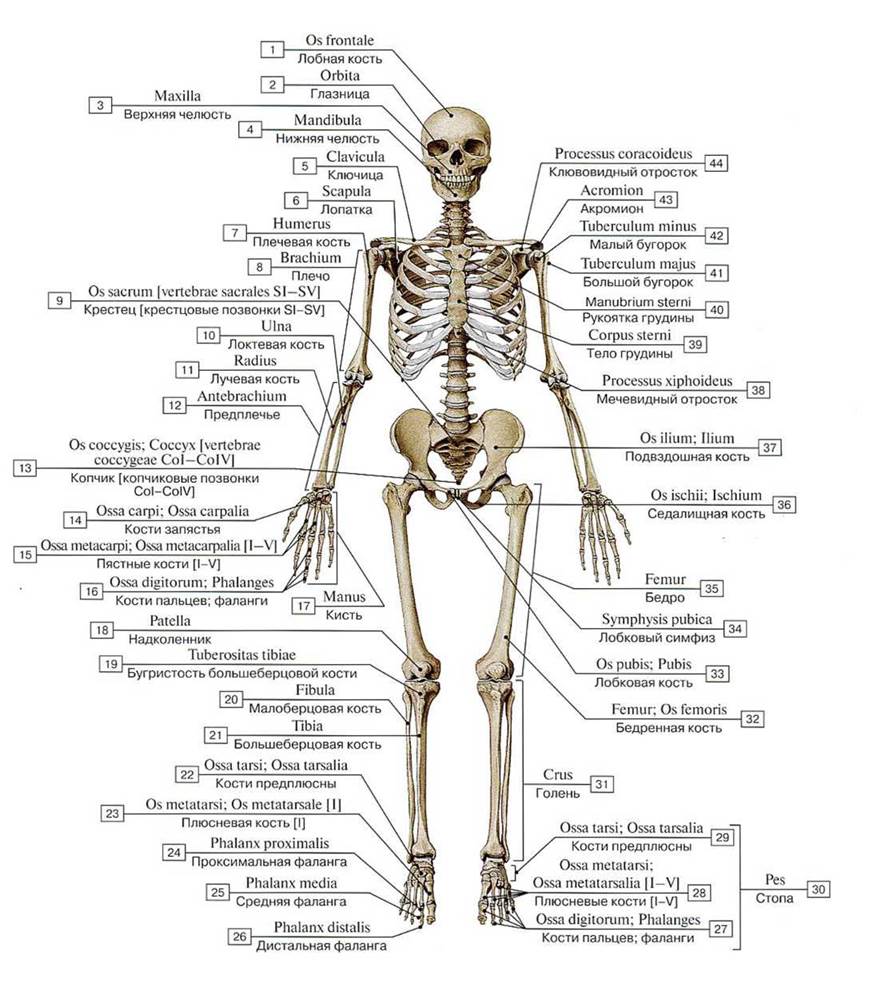

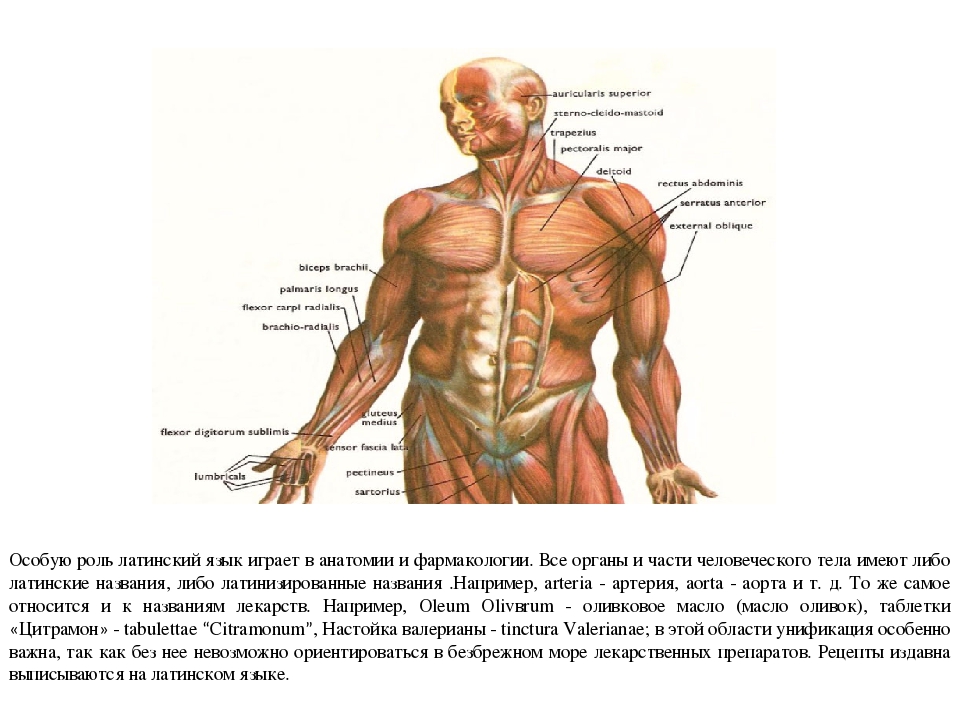

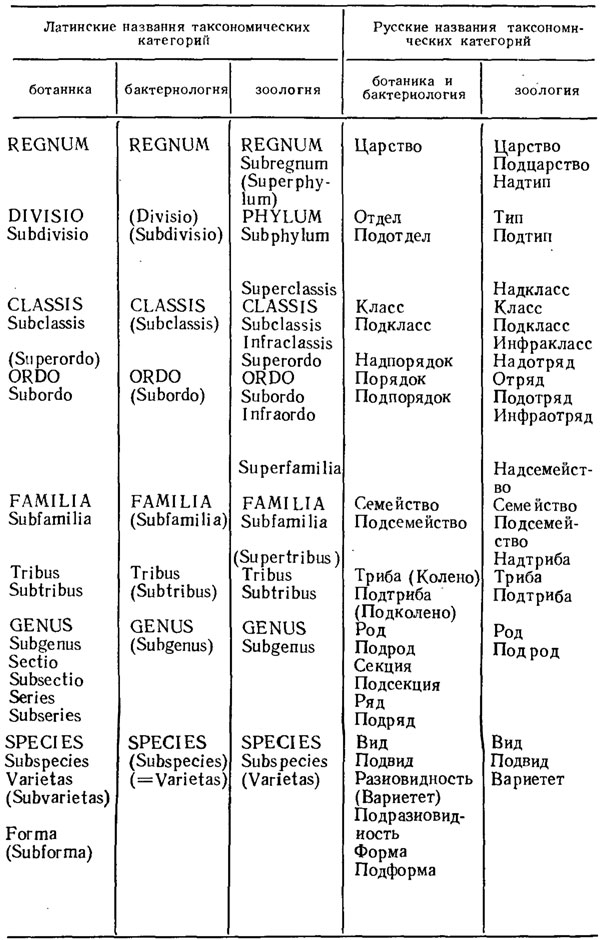

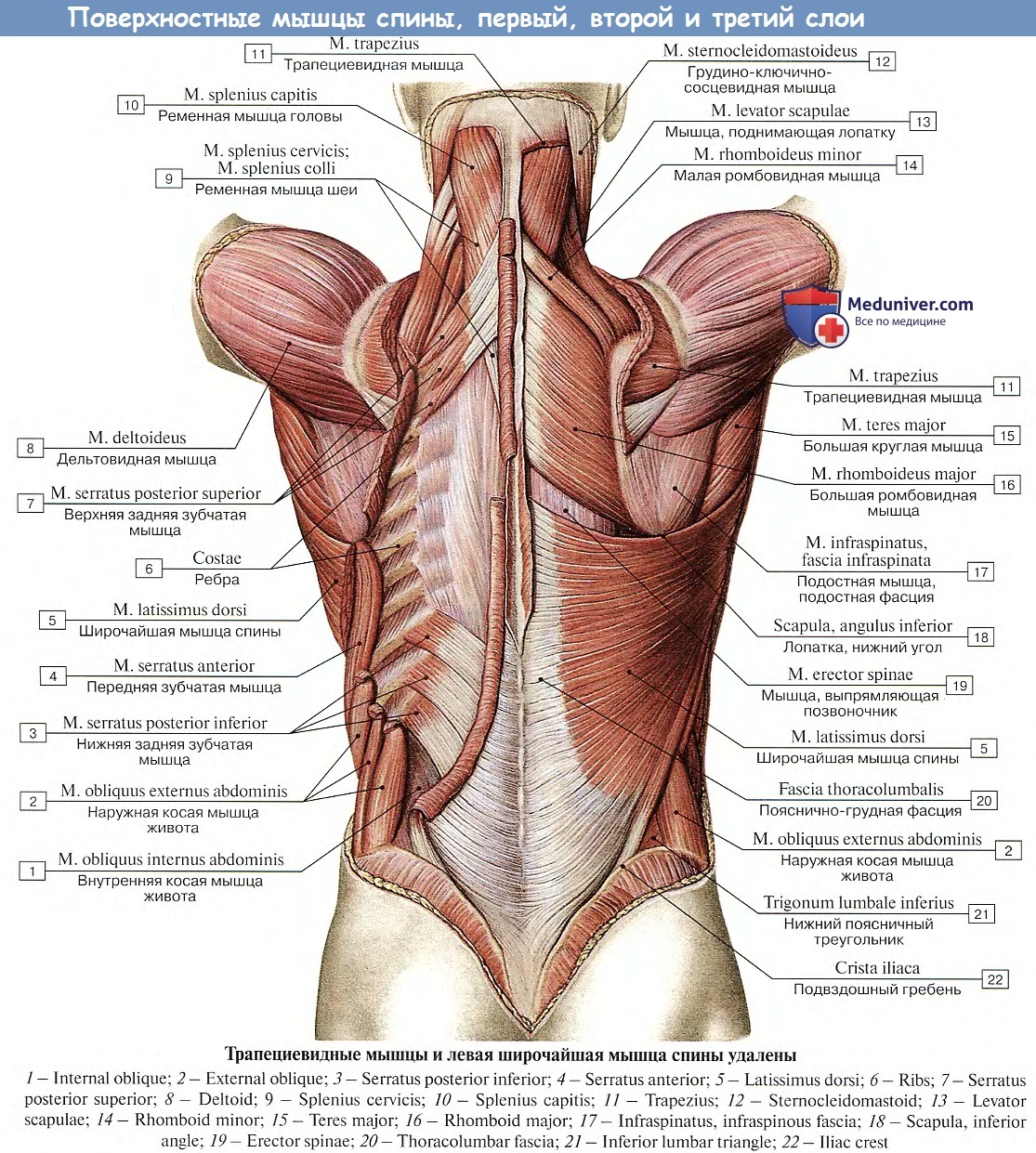

Что касается, условно говоря, «новой» латыни, то она функционирует как семиотическая система в процессе обмена научной информацией в сфере современной науки, прежде всего в отраслях медико-биологического цикла. Такая роль латыни подтверждается в XX веке наличием международных номенклатурных кодексов по анатомии, гистологии, ботанике, зоологии. Во все времена и из всех источников пополнялась латинская афористика, крылатые слова на латинском языке.

Такая роль латыни подтверждается в XX веке наличием международных номенклатурных кодексов по анатомии, гистологии, ботанике, зоологии. Во все времена и из всех источников пополнялась латинская афористика, крылатые слова на латинском языке.

Владимира Комарчука из Молдовы связывает с Германией не только интерес к нашей стране, но и родственные связи. Вот что он пишет:

«Так получилось, что Германия стала мне очень близка. Вышло так, что в вашей стране, под Берлином, живет моя бывшая жена и дочь. У бывшей жену новый муж-немец, у меня же, кроме мамы и дочери, никого нет. Я мечтаю хоть когда-нибудь съездить в Германию в гости, повидать дочь. А для этого мне надо изучить немецкий язык. Я понимаю, насколько сложно это сделать в домашних условиях, но я стараюсь. Возможно, я научусь более — менее сносно читать и писать, но с произношением у меня будут явные проблемы.

Да и в самой Германии много диалектов. У меня к вам большая просьба. Я был бы вам очень благодарен, если бы объявили в вашем эфире о том, что я ищу друзей по переписке из Германии. Пусть это будут выходцы из России и других стран СНГ. Кто знает, может, общение с такими людьми поможет мне больше узнать о Германии и лучше изучить немецкий язык. Мой адрес: 3401, Молдова, Хынчешть, ул. Кишиневская д. 6, кв. 8. Владимиру Комарчуку».

Пусть это будут выходцы из России и других стран СНГ. Кто знает, может, общение с такими людьми поможет мне больше узнать о Германии и лучше изучить немецкий язык. Мой адрес: 3401, Молдова, Хынчешть, ул. Кишиневская д. 6, кв. 8. Владимиру Комарчуку».

Друзей по переписке ищет и наш слушатель Дмитрий Алексеев из Санкт-Петербурга:

«Я постоянно слушаю ваши передачи, и хотел бы установить контакт с другими вашими слушателями. Мне 19 лет, учусь в художественном училище. Кроме рисования интересуюсь художественной фотографией и многими другими вещами, изучаю немецкий язык. Мой адрес: Россия, 191014, Санкт-Петербург, Ковненский переулок, д. 25, кв. 34 Дмитрию Алексееву».

Михаил Лебедев из Москвы пишет:

«В эпоху ненормативных финансовых отношений в России, когда с экранов телевизоров исчезли учебно-образовательные передачи, вы, несмотря на экономические трудности в Германии, все равно находите время и средства, чтобы способствовать улучшению образования и подъему культуры в российской федерации. С удовольствием изучаю немецкий язык вместе с вашей радиостанцией, считаю, что самый правильный и естественный язык этот тот, на котором говорят современные немцы. Жаль, что не стало уроков немецкого для деловых людей. Если возможно, то пришлите мне хотя бы компакт-диски с этими уроками».

С удовольствием изучаю немецкий язык вместе с вашей радиостанцией, считаю, что самый правильный и естественный язык этот тот, на котором говорят современные немцы. Жаль, что не стало уроков немецкого для деловых людей. Если возможно, то пришлите мне хотя бы компакт-диски с этими уроками».

Уважаемый господин Лебедев, вашу просьбу я передал в отдел распространения и надеюсь, что мои коллеги смогут её выполнить. Оставайтесь с нами на наших волнах.

Прежде чем прозвучит ваша музыкальная заявка, моя коллега Элизабет Вибе объявит имена слушателей, выигравших в лотерее к дополнительному уроку немецкого, который выходит в эфире еженедельно по пятницам.

Василий Авдеев из Ашхабада,

Сергей Бова из Москвы,

Сергей Гайнанов из Екатеринбурга,

Наталья Лабышева из Омска,

Зинаида Левкович из Николаева,

Ольга Майер из Константиновки, Украина,

Юрий Михалёв из Санкт-Петербурга,

О. Овчинников из Ростова Великого,

Людмила Суслова из Санкт-Петербурга,

Алла Чайкина из поселка Воронеж Сумской области.

Поздравляю вас!

У Элизабет Вибе еще одно объявление для изучающих немецкий язык с Немецкой волной.

Открывается новый клуб для изучающих немецкий в Чернигове.

Председатель Наталия Сотник, студентка.

Адрес: улица Первомайская, дом 24, село Левковичи, Черниговской области. Индекс 15550 Украина. Телефон 04622 — 66244

Председатель клуба Наталия Сотник.

Председатель клуба в Тирасполе (Молдавия) Виктор Лебедев сообщает, что в его клуб записалось несколько человек из других населённых пунктов, а из самого Тирасполя – никого.

Ещё раз объявляем адрес клуба в Тирасполе (Молдавия).

Председатель Виктор Лебедев.

Адрес 3300 Молдавия, Тирасполь, улица Каховская, дом 16, квартира 3.

Повторяю адрес 3300 Молдавия, Тирасполь, улица Каховская, дом 16, квартира 3.

Председатель Виктор Лебедев.

Кстати, немецкий язык Виктор Лебедев знает прекрасно. Письмо к нам он написал на немецком практически без ошибок.

У меня в студии была моя коллега Элизабет Вибе.

Напомню, что для участия в лотерее нужно послушать в пятницу дополнительный урок немецкого и записать на почтовой открытке три немецких слова. Эту открытку необходимо послать по одному из адресов «Немецкой волны».

А вот цитата из письма Павла Апеля из Санкт-Петербурга.

«Музыка других народов это, кроме эстетических симпатий, еще и путь к пониманию национального духа. Интерес к немецкой картине мира в том, что касается периода Второй мировой войны, соединяется для меня с историко-( или вернее –этно-( краеведческом интересом. Потому и интерес к музыке именно этого периода является для меня приоритетным. Время скрывает подробности. Музыка – среди тех подробностей живой человеческой жизни, которые оживляют, наполняют яркими красками скупую историческую информацию. Ваши передачи помогают мне составить некоторые представления о музыке разных земель. Вот, пожалуй, только о традициях и культуре Восточной Пруссии мне услышать в ваших передачах ничего не доводилось. Уместно ли появление в «Народных мелодиях» каких-нибудь восточно-прусских народных песен? Прошу в передаче «Почтовый ящик» включить песню « Köhlerliesel» в исполнении «Поющих подмастерьев».

Что касается прусских песен и мелодий, то я передам Ваши пожелания, уважаемый господин Апель, моей коллеге Элизабет Вибе, ведущей передачи «Народные мелодии». А сейчас для вас поют «Die Singenden Gesellen» – «Поющие подмастерья».

Человек человеку тест

Латынь — хороший пример достаточно живого мертвого языка. Несмотря на то, что последние носители латинского умерли к концу первого тысячелетия нашей эры, его продолжают использовать — в основном, разумеется, в науке и католической церкви — и по сей день, а энтузиасты даже переводят на латынь детские комиксы. В мире, кажется, не найдется человека, который не знал бы хоть одного латинского слова. Сегодня, в честь дня рождения самого известного поэта Римской империи Вергилия, мы публикуем тест на знание латинского языка. Обещаем, что он очень простой и интересный, а если вы не ответите правильно, то узнаете много нового.

1. Начнем, пожалуй, с основ, а точнее — с синтаксиса. Латынь — синтетический язык (кстати, как и русский), и грамматические категории в нем выражаются с помощью словоизменения (например, склонения), а не с помощью служебных слов. Тем не менее латынь все же относится к одному из трех базовых типов, на которые языки делятся по порядку слов в предложении. К какому?

2. В латинском языке есть вокатив — так называемый «звательный» падеж, используемый для обозначения объекта, к которому обращаются. Многим этот падеж кажется излишним, и он действительно достаточно условный: почти все его формы в существительном совпадают с номинативом (именительным падежом). Но все же одно исключение есть: формы вокатива и номинатива не совпадают в существительных и прилагательных мужского рода второго склонения единственного числа.

Из перечисленных обращений правильным, поэтому, будет:

Из перечисленных обращений правильным, поэтому, будет:

- Salve, amicum!

- Salve, amicus!

- Salve, amice!

Правильно!

У вокатива существительных мужского рода второго склонения в единственном числе окончание -e. Касается это, однако, только существительных, которые в номинативе заканчиваются на -us — впрочем, таких в мужском роде втором склонении большинство.

Кстати, всего в латинском языке шесть падежей: номинатив, генетив, датив, аккузатив, аблатив и вокатив. С первыми четырьмя все понятно — такие падежи есть и в русском языке, про вокатив мы уже все рассказали, а вот аблатив указывает на исходную точку отправления при движении (отвечает, например, на вопрос, «откуда?»).

С первыми четырьмя все понятно — такие падежи есть и в русском языке, про вокатив мы уже все рассказали, а вот аблатив указывает на исходную точку отправления при движении (отвечает, например, на вопрос, «откуда?»).

Неправильно!

У вокатива существительных мужского рода второго склонения в единственном числе окончание -e. Касается это, однако, только существительных, которые в номинативе заканчиваются на -us — впрочем, таких в мужском роде втором склонении большинство.

Кстати, всего в латинском языке шесть падежей: номинатив, генетив, датив, аккузатив, аблатив и вокатив. С первыми четырьмя все понятно — такие падежи есть и в русском языке, про вокатив мы уже все рассказали, а вот аблатив указывает на исходную точку отправления при движении (отвечает, например, на вопрос, «откуда?»).

3. Самая известная молитва на латинском языке — это, конечно,

Pater noster, или «Отче наш». В ней упоминается хлеб, который мы знаем как «насущный». В самом известном латинском переводе Библии, «Вульгате», детище святого Иеронима, жившего в IV–V веках, текст молитвы встречается дважды, в евангелиях от Матфея и от Луки, причем хлеб в одном и другом случае оказывается разный. А каким он в этой молитве точно НЕ был?

В ней упоминается хлеб, который мы знаем как «насущный». В самом известном латинском переводе Библии, «Вульгате», детище святого Иеронима, жившего в IV–V веках, текст молитвы встречается дважды, в евангелиях от Матфея и от Луки, причем хлеб в одном и другом случае оказывается разный. А каким он в этой молитве точно НЕ был?

- Ежедневным

- Надсущным

- Заработанным в поте лица

Правильно!

Это был трудный вопрос! Оригинальные книги Нового завета написаны по-гречески, и в сохранившихся текстах у обоих евангелистов использована одна и та же форма: τὸν ἐπιούσιον. Тем не менее Иероним у Матфея передал это место как Panem nostrum supersubstantialem — «Хлеб наш надсущный», а у Луки иначе: Panem nostrum quotidianum, или «Хлеб наш ежедневный».

Тем не менее Иероним у Матфея передал это место как Panem nostrum supersubstantialem — «Хлеб наш надсущный», а у Луки иначе: Panem nostrum quotidianum, или «Хлеб наш ежедневный».

А тому, что хлеб необходимо добывать собственным трудом, учил апостол Павел: quoniam si quis non vult operari, nec manducet, или «если кто не хочет трудиться, тот и не ест».

Неправильно!

Это был трудный вопрос! Оригинальные книги Нового завета написаны по-гречески, и в сохранившихся текстах у обоих евангелистов использована одна и та же форма: τὸν ἐπιούσιον. Тем не менее Иероним у Матфея передал это место как Panem nostrum supersubstantialem — «Хлеб наш надсущный», а у Луки иначе: Panem nostrum quotidianum, или «Хлеб наш ежедневный».

А тому, что хлеб необходимо добывать собственным трудом, учил апостол Павел: quoniam si quis non vult operari, nec manducet, или «если кто не хочет трудиться, тот и не ест».

4. Многие, кто учился в университете, слышали про главный гимн студенчества — «Гаудеамус». Эта песня сравнительно новая: по разным данным, ее придумали в одном из немецких или французских университетов в XIII-XIV веках. Гимн призывает радоваться молодости, потому что за ней следуют тягостная старость и смерть, а также возносит многочисленные хвалы. А кого в строках «Гаудеамуса» НЕ восхваляют?

- Женщин

- Родителей

- Государство

Правильно!

«Гаудеамус», кажется, не забывает практически никого: vivat (или vivant) там и академия, и все профессора, а также женщины

Vivant et mulieres

Tenerae, amabiles,

Bonae, laboriosae!

И государство, и тот, кто им правит:

Vivat et res publica

Et qui illam regunt!

Только родителей почему-то не чествуют. Впрочем, в студенчестве о них едва ли часто кто вспоминает.

Впрочем, в студенчестве о них едва ли часто кто вспоминает.

Неправильно!

«Гаудеамус», кажется, не забывает практически никого: vivat (или vivant) там и академия, и все профессора, а также женщины

Vivant et mulieres

Tenerae, amabiles,

Bonae, laboriosae!

И государство, и тот, кто им правит:

Vivat et res publica

Et qui illam regunt!

Только родителей почему-то не чествуют. Впрочем, в студенчестве о них едва ли часто кто вспоминает.

5. Разумеется, ни один тест про латинский язык не может обойтись без вопроса про слова латинского происхождения. В каждом из слов ниже — два корня, а в каком из них оба корня — латинские?

- Телевизор

- Терраформация

- Автомобиль

Правильно!

Греческие и латинские морфемы — частые «гости» во многих языках, включая русский, и нередко в составных словах можно обнаружить и те, и другие одновременно. Это, разумеется, касается телевизора (τῆλε + visio) и автомобиля (αὐτός + mobilis), а вот терраформация (terra + forma) — полностью латинское (с присоединением русских морфем, конечно). Очень надеемся, что вопрос не показался вам слишком легким и необязательным: мы правда не могли без него обойтись.

Это, разумеется, касается телевизора (τῆλε + visio) и автомобиля (αὐτός + mobilis), а вот терраформация (terra + forma) — полностью латинское (с присоединением русских морфем, конечно). Очень надеемся, что вопрос не показался вам слишком легким и необязательным: мы правда не могли без него обойтись.

Неправильно!

Греческие и латинские морфемы — частые «гости» во многих языках, включая русский, и нередко в составных словах можно обнаружить и те, и другие одновременно. Это, разумеется, касается телевизора (τῆλε + visio) и автомобиля (αὐτός + mobilis), а вот терраформация (terra + forma) — полностью латинское (с присоединением русских морфем, конечно). Очень надеемся, что вопрос не показался вам слишком легким и необязательным: мы правда не могли без него обойтись.

6. Все, кто когда-либо учил латынь, прекрасно знают, что Галлия была разделена на:

- Четыре части

- Три части

- Пять частей

- Никто Галлию не делил, она целая была!

Правильно!

Gallia est omnis divisa in partes tres… — так начинаются «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря, которые читают все, кто сталкивается с латынью. Некоторые даже учат фрагменты этого текста наизусть, и, поверьте, даже через много лет то, на сколько частей была разделена Галлия, не забывается.

Некоторые даже учат фрагменты этого текста наизусть, и, поверьте, даже через много лет то, на сколько частей была разделена Галлия, не забывается.

Неправильно!

Gallia est omnis divisa in partes tres… — так начинаются «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря, которые читают все, кто сталкивается с латынью. Некоторые даже учат фрагменты этого текста наизусть, и, поверьте, даже через много лет то, на сколько частей была разделена Галлия, не забывается.

7. Еще один трудный вопрос, на этот раз на сообразительность. Бóльшая часть названий месяцев в современном календаре имеют римское происхождение — декабрь, октябрь, сентябрь и другие. А можете ли вы определить, когда начинался год в древнеримском календаре?

- В январе

- В марте

- В ноябре

Правильно!

Нетрудно заметить, что в названиях некоторых современных месяцев «спрятаны» латинские числительные: septеm — «семь», octo — «восемь», novem — девять, decem — «десять». Римляне, как и мы, делили год на двенадцать месяцев. Если продолжить счет, то получится, что январь — это одиннадцатый месяц, а февраль — последний, двенадцатый. Новый год, следовательно, начинался в марте.

Римляне, как и мы, делили год на двенадцать месяцев. Если продолжить счет, то получится, что январь — это одиннадцатый месяц, а февраль — последний, двенадцатый. Новый год, следовательно, начинался в марте.

Кстати, сегодняшнее название этого месяца во многих европейских языках восходит к имени римского бога войны — Марса (одно из возможных объяснений: с началом весны пора было готовиться к очередной военной кампании). А само слово «календарь» — тоже латинского происхождения. «Календами» (Calendae) в Древнем Риме называли первый день месяца, отсюда calendārium — «приуроченный к календам».

Неправильно!

Нетрудно заметить, что в названиях некоторых современных месяцев «спрятаны» латинские числительные: septеm — «семь», octo — «восемь», novem — девять, decem — «десять». Римляне, как и мы, делили год на двенадцать месяцев. Если продолжить счет, то получится, что январь — это одиннадцатый месяц, а февраль — последний, двенадцатый. Новый год, следовательно, начинался в марте.

Кстати, сегодняшнее название этого месяца во многих европейских языках восходит к имени римского бога войны — Марса (одно из возможных объяснений: с началом весны пора было готовиться к очередной военной кампании). А само слово «календарь» — тоже латинского происхождения. «Календами» (Calendae) в Древнем Риме называли первый день месяца, отсюда calendārium — «приуроченный к календам».

8. Ну и, наконец, последний вопрос — очень простой, на эрудицию. От древнеримского мыслителя Плиния Старшего мы знаем, что истина — в вине. А что, согласно ему же, в воде?

- Чистота

- Порядок

- Здоровье

Правильно!

Полностью выражение, которое также облюбовали пьяницы с глазами кроликов, звучит как In vino veritas, in aqua sanitas, что переводится как «Истина — в вине, здоровье — в воде». Говорят, что, упоминая первую часть фразы, никогда не стоит забывать про вторую.

Неправильно!

Полностью выражение, которое также облюбовали пьяницы с глазами кроликов, звучит как In vino veritas, in aqua sanitas, что переводится как «Истина — в вине, здоровье — в воде». Говорят, что, упоминая первую часть фразы, никогда не стоит забывать про вторую.

Поздравляем, ваш результат:

из

Бернард Борзоперий

Подобно этому персонажу немецкого гуманиста Ульриха фон Гуттена, написавшего злую пародию на малограмотных клириков своего времени под названием «Письма темных людей», вы с латынью явно не в ладах.

Поделиться результатами

Поздравляем, ваш результат:

из

Евгений Онегин

Евгений, как известно,

…знал довольно по латыне

Чтоб эпиграфы разбирать,

Потолковать об Ювенале,

В конце письма поставить vale,

Да помнил, хоть не без греха,

Из Энеиды два стиха.

По нынешним временам, вы просто знаток.

Поделиться результатами

Поздравляем, ваш результат:

из

Григорий Турский

Много веков спустя вашу латынь назовут «варварской», но это не отменяет того факта, что вы свободно владели этим языком и даже оставили на нем выдающий памятник раннего Средневековья — «Историю франков».

Поделиться результатами

Поздравляем, ваш результат:

из

Вергилий

Вы владеете латынью почти так же, как признанный классик древнеримской литератуы золотого века, автор прославленной «Энеиды». Прекрасный результат!

Поделиться результатами

Vale et me ama.

Homo Consúmens – человек потребляющий

Согласно общепринятой точке зрения, одной из основных причин стремительно надвигающейся глобальной экологической катастрофы является беспрецедентное по своим масштабам увеличение численности населения планеты Земля. Разделяя эту точку зрения, авторы статьи считают, однако, что другой не менее важной причиной, о которой обычно либо упоминают вскользь, либо вообще молчат, является чрезмерное потребление товаров и услуг в индустриально развитых странах, где многие десятилетия идет целенаправленное формирование бездуховного общества расточительного потребления. По мнению авторов, во второй половине ХХ столетия завершился многовековой процесс формирования новой разновидности человека, которую они предлагают назвать «человек потребляющий» – Homo consumens (от латинского consumo – потреблять, тратить; уничтожать, вести к исчезновению). Homo consumens, бездумно использующий для удовлетворения своих непомерно разросшихся потребностей все, что создала Природа за миллиарды лет эволюции, активно вытесняет Homo sapiens, стремительно теряющий право называться «разумным», то есть понимающим свою неразрывную связь с Природой, породившей его, способным осмысливать и контролировать свое поведение, заботиться о продолжении рода человеческого, бережно использовать доставшиеся ему в наследство от предыдущих поколений природные ресурсы, сохранять и приумножать их для будущих поколений.

According to the common notion, one of the main reasons for rapidly approaching global environmental disaster is the increasing population of Earth, unprecedented in its scales. Sharing this point of view, the authors of the article consider, however, that another important reason which is usually ignored or not mentioned at all is the overconsumption of goods and services in the industrially developed countries where a purposeful formation of soulless society of wasteful consumption has been gone for many decades. According to the authors, in the second half of the 20th century the centuries-old process of formation of a new kind of person which they suggest calling ‘a consuming human’ – Homo consumens came to the end (from Latin ‘consumo’ – to consume, waste; to destroy, lead to extinction). Homo consumens thoughtlessly using everything to satisfy unreasonably increased needs that was created by Nature for billion years of evolution, actively forces out Homo sapiens which is rapidly losing the right to be called ‘reasonable’, that is understanding the inextricable connection with Nature which created him able to comprehend and control his behavior, to take care of continuation of human race, to use carefully the natural resources inherited to him from the previous generations, to preserve and increase them for future generations.

Несколько десятилетий тому назад выдающийся норвежский исследователь и путешественник Т. Хейердал, выступая с одним из программных докладов на Всемирной конференции по защите окружающей среды, состоявшейся летом 1972 г. в столице Швеции Стокгольме, заявил: «Около пяти тысяч лет назад человек впервые начал восставать против природы – той самой природы, которая породила его и кормила больше миллиона лет. Пять тысяч лет технического прогресса, пять тысячелетий новых и новых триумфов двуногого бунтаря, единственного мятежника среди многочисленных детей природы. Природа сдавала гектар за гектаром, дерево за деревом, вид за видом, реку за рекой, а человек все наступал, все расширял свои завоевания, используя руки и мозг, данные ему природой, изобретая и применяя новые орудия, создавая новые материалы… До сих пор считалось неоспоримым, что каждый шаг, отдаляющий нас от природы, – это шаг вперед для человечества. Однако теперь становится все более очевидным, что изменения, которые человек навязывает первичной среде, могут принести ему вред и даже вызвать мировую катастрофу»[1].

И сегодня, спустя 37 лет, с этим трудно не согласиться, однако справедливости ради следует отметить, что проблема негативного влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую его природную среду, в первую очередь на растительный и животный мир, возникла гораздо раньше – на стыке между поздним мезолитом и ранним неолитом, то есть 10–12 тыс. лет назад. Овладев технологией получения огня путем трения двух кусков древесины, а в дальнейшем – высекания искр из кремня при помощи огнива, человек предпринял невиданное ранее наступление на окружавшие его леса (так называемая «огневая» революция). Уничтожив с помощью огня громадные лесные массивы, превратившиеся со временем в более доступные для охоты степи, человек вызвал первую крупномасштабную экологическую катастрофу, во время которой вымерли многие виды растений и животных, в том числе до 40 % крупных млекопитающих Центральной и Южной Африки[2].

В последующие 5 тыс. лет, в эпоху позднего неолита (с которого Хейердал и начинает свой отсчет негативного влияния человека на природу), при переходе от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству, то есть к ведению сельского хозяйства, произошло дальнейшее интенсивное сведение лесного покрова Земли и освобождение пространства под поля, пастбища и сенокосы. Эта так называемая «сельскохозяйственная» революция привела к росту численности населения Земли, а вместе с тем и к увеличению антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. В целом за последние 10 тыс. лет площадь лесов на Земле сократилась на 1/3, при этом из 6,2 млрд га девственных лесов, существовавших на Земле до распространения оседлого земледелия, к настоящему времени осталось всего 1,5 млрд га. Между тем лесные экосистемы являются важнейшим элементом формирования и стабилизации природной среды. Накапливая и испаряя воду, они обеспечивают основную часть (около 70 %) континентального влагооборота, поддерживают устойчивость речного стока, снижают скорость движения приземных масс воздуха, работают как фильтры при загрязнении атмосферы.

Многоплановая хозяйственная деятельность человека нарастала с каждым тысячелетием и приобрела циклопический характер в эпоху «промышленной» революции, перешедшей затем в «научно-техническую» революцию в XVIII–XX столетиях минувшего тысячелетия. Этот период ознаменовался бурным развитием промышленного производства. Возводились тысячи заводов и фабрик, сотни гигантских промышленных комбинатов. Маленькие города превращались в громадные агломерации с многомиллионным населением. Безудержно росли новые города и поселки, появлялись новые аэродромы и автострады. Преобразовывались русла рек, строились судоходные каналы, создавались искусственные «моря» – водохранилища, осушались болота и орошались пустыни.

В результате крупномасштабной хозяйственной деятельности человека уже в конце XIX – начале XX в. нарушенными оказались экосистемы на 20 % территории суши. Однако это было лишь начало катастрофических потерь, ибо в течение наступившего XX столетия возросшая технологическая мощь индустриального общества привела к полному разрушению еще 43,8 % природных экосистем. Иными словами, за один лишь XX в. площадь суши с разрушенными экосистемами оказалась в два раза больше, чем за несколько предшествующих тысячелетий, и достигла сегодня 63,8 %[3]. Техногенное преобразование ландшафтов и разрушение природных экосистем подрывает основы существования многих видов растений и животных, часть которых уже исчезла, а другая находится на грани вымирания.

Снижение биоразнообразия особенно интенсивно идет на уровне микроорганизмов и беспозвоночных животных, в первую очередь самого многочисленного класса – насекомых, на долю которых приходится около 70 % процентов всех животных, населяющих ныне Землю. Уже описано около 1 млн видов класса Insecta, и ежегодно энтомологи открывают все новые и новые тысячи видов. По расчетным данным зоологов, ежегодные потери видового разнообразия на этом уровне составляют от 1000 до 10 000 видов. Разумеется, масштабы снижения видового разнообразия среди позвоночных животных значительно ниже, но и они весьма велики: только с начала XVII в. безвозвратно исчезли 23 вида рыб, 113 видов птиц и 83 вида млекопитающих. И процесс этот идет по нарастающей. По данным Всемирного союза охраны природы, под угрозой вымирания находятся более чем 15 тыс. видов растений и животных, в том числе 11 % от 8,6 тыс. ныне живущих видов птиц, 14 % от 4,5 тыс. ныне живущих видов млекопитающих и 30 % от 20 тыс. ныне живущих видов рыб.

Научно-техническая революция, невиданными темпами преобразующая лик Земли, продолжается. Темпы ее все быстрее, задачи все сложнее. Масштабы хозяйственной деятельности нарастают с каждым десятилетием и достигли своего апогея во второй половине двадцатого столетия. Блага, которые несет с собой научно-технический прогресс, столь очевидны, а темпы его развития так стремительны, что не оставляют времени на всесторонний анализ ближайших и особенно отдаленных последствий, порожденных этим прогрессом. Видимо, поэтому долгое время считали, что каждый шаг, отдаляющий нас от природы, – это шаг на пути прогрессивного развития человечества. Однако сегодня стало ясно (к сожалению, далеко не всем), что за многие технические достижения приходится расплачиваться дорогой ценой: загрязнением воздуха, воды и почвы, деградацией природы, нарастающим снижением биоразнообразия, появлением экологозависимых болезней человека. Негативные последствия научно-технического прогресса становятся с каждым десятилетием все более масштабными и болезненными. В результате проблема взаимоотношения Человека и Природы, индустриального общества и окружающей среды, стала одной из наиболее острых глобальных проблем современности, решение которой потребует от человечества титанических усилий.

Анализируя причины стремительно надвигающейся глобальной экологической катастрофы, большинство исследователей вполне обоснованно ставит на первое место беспрецедентное по своим масштабам увеличение численности населения планеты Земля, темпы которого потрясают. Сегодня трудно себе представить, что человеку и предшествующим ему гоминидам потребовалось несколько миллионов лет (от 2 до 5), чтобы увеличить свою численность до первой сотни тысяч особей, а затем до 1 млн в нижнем палеолите и 3 млн в верхнем палеолите. Согласно имеющимся данным, в недалеком прошлом (в 8000 г. до н. э.) на Земле жили всего лишь около 5 млн человек. К началу нашей эры численность населения увеличилась до 200 млн, и в 1800 г. человечество достигло миллиардного рубежа. Причем если первый миллиард появился в течение неполных 10 тыс. лет (формально – за 1 млн лет), то следующий, второй, миллиард «набран» всего лишь за 130 лет (в 1930 г.), третий миллиард – за 30 лет (в 1960 г.), четвертый мил- лиард – за 15 лет (в 1975 г.), пятый миллиард – за 12 лет (в 1987 г.) и шестой миллиард – также за 12 лет (в 1999 г.).

В 2005 г. численность населения планеты достигла 6,5 млрд человек! По мнению демографов, это больше, чем проживало до сих пор за всю человеческую историю, считать ли от неандертальца или от Адама и Евы, и, следовательно, эпитафия древних римлян «он присоединился к большинству» устарела, поскольку ныне на Земле людей живет больше, чем покоится в земле.

В течение XX столетия произошел самый мощный по силе, третий в истории человечества «демографический взрыв», вследствие чего численность людей на Земле увеличилась с 1,6 млрд в 1900 г. до 6 млрд в 1999 г. Поражают и темпы годового прироста населения, имевшие место в XX в.: от 0,5 % в 1900 г. до 2,1 % в 1967 г., с последующим понижением до 1,6 % в 1997 г. Напомним, что в каменном веке, 100 тыс. лет назад, скорость роста населения составляла всего лишь 0,001 %[4]. В начале нашей эры она увеличилась до 0,05 % (в 50 раз), с 1650 по 1930 гг. – до 0,5 % (в 500 раз) и во второй половине XX в. – до 2,1 % (в 2100 раз!). Ничего подобного в классе млекопитающих (Mammalia), тем более в отряде приматов (Primates) – а человек входит в подотряд высших приматов (Anthropoidea), – никогда не было и быть не могло, ибо динамика численности каждого биологического вида жестко контролируется абиотическими и биотическими факторами окружающей его природной среды, в том числе (или прежде всего) уровнем обеспеченности пищей, а также устойчивостью к возбудителям многочисленных инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии.

А Homo sapiens (человек разумный), обладающий уникальным интеллектом, позволившим ему создать мощные орудия производства и высокоэффективные сельскохозяйственные и промышленные технологии, сумел превысить биологически присущую ему численность на 5 порядков, то есть в 100 тыс. раз![5] В результате если в начале минувшего XX столетия биомасса человека вместе с разводимыми им домашними животными и культурными растениями составляла 1–2 % биомассы всех естественных видов суши[6], то в наши дни она достигла 20 %, причем биомасса самого человека приближается к 400 млн тонн. И произошло все это главным образом потому, что человеку в конце концов удалось защитить себя от крутого нрава породившей его Природы.

Итак, стремительный рост численности населения является одной из основных причин огромной антропогенной нагрузки на биосферу и нарастающего разрушения наземных и водных экосистем. Однако другой, не менее важной, на наш взгляд, причиной приближающейся глобальной экологической катастрофы, о которой либо упоминают вскользь, либо вообще молчат, является чрезмерное потребление товаров и услуг в индустриально развитых странах, где многие десятилетия идет целенаправленное формирование бездуховного общества «расточительного потребления». Социологи считают, что оно возникло в США в 20-е гг., а сформировалось в 50-х гг. минувшего XX столетия.

Сразу после окончания второй мировой войны, в 1946 г., журнал «Fortune» возвестил о начале «эпохи изобилия» и наступлении «великого американского бума». Циничную позицию американских бизнесменов откровенно сформулировал специалист по розничной торговле Виктор Лебоу: «Наша чрезвычайно производительная экономика… требует, чтобы потребление стало для нас стилем жизни (курсив наш. – Авт.), чтобы мы превратили покупку и использование вещей в ритуал, чтобы в потреблении мы искали духовное удовлетворение, утверждение своего “я”. Нам нужно, чтобы вещи покупались, выбрасывались и заменялись другими во все больших масштабах».

О том, что производство все новых и новых вещей приведет к истощительному использованию природного сырья, а выбрасываемые вещи создадут еще одну острейшую экологическую проблему (загрязнение отходами потребления), идеологи общества потребления «забыли» или не сочли нужным сообщить легковерным американцам. И они, а за ними и большая часть «золотого миллиарда», жителей Западной Европы, Японии и Канады (страны так называемой «большой семерки»), охотно вняли призывам «покупать во все больших масштабах», потому что призывы эти были обращены к низменному в человеке – его «жадности» и «зависти».

В поисках ответа на вопрос о том, почему при удовлетворении, казалось бы, всех потребностей обязательно появляются новые, великий греческий ученый и философ Аристотель еще в III в. до н. э. пришел к выводу, что дело в «жадности человечества», которая, по его мнению, «ненасытна». Несколько позже, в I в. до н. э., за столетие до пришествия Христа, римский поэт и философ Тит Лукреций Кар писал: «Нам перестали нравиться желуди. Мы уже не хотим спать на ложах, устланных травой и листьями. Носить шкуры диких животных тоже вышло из моды. Вчера – шкуры, сегодня – золото и пурпур. И эти пустяки отравляют человеческую жизнь чувством зависти» (курсив наш. – Авт.). А спустя две тысячи лет великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, развивая эту тему, предлагал: «Поищите между людьми, от бедняка до богача, и найдите человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу… Нынче приобрел поддевку и калоши, завтра – часы с цепочкой, послезавтра – квартиру с диваном и бронзовой лампой, после – ковры в гостиную и бархатные одежды, после – дом, рысаков, картины в золоченых рамах».

Словом, и в Древней Греции, и в Римской империи, и в дореволюционной России так же, как и ныне в странах «золотого миллиарда», люди не хотели и не хотят удовлетворяться тем, что имеют. При этом мало кому из них приходит в голову, что чрезмерное потребление оборачивается экологической проблемой, сопоставимой по своим масштабам с проблемой безудержного увеличения численности населения, которое, в свою очередь, ведет к расширению потребительского спроса и, следовательно, к расширению производства все новых и новых товаров, а в конечном счете – к истощению природных ресурсов и разрушению биосферы.

Начиная с 50-х гг. XX столетия численность населения планеты выросла в 2 раза, в то время как мировое производство товаров и услуг увеличилось в 7 раз! Между тем для удовлетворения стремительно растущих потребностей в товарах и услугах необходимо огромное количество сырья, добыча и переработка которого относится к числу наиболее разрушительных и энергоемких видов человеческой деятельности.

Согласно имеющимся расчетным данным, сегодня на одного жителя Земли извлекается и перемещается в среднем около 50 тонн сырья в год, на переработку которого расходуется почти 800 тонн воды. В процессе промышленной переработки добытого сырья 48 тонн, или 96 %, превращаются в отходы и только 2 тонны – в конечные продукты, которые со временем также станут отходами[7]. Следует особо подчеркнуть, что потребление сырья в развивающихся странах в 5 раз меньше среднемирового и составляет всего лишь 10 тонн в расчете на одного человека, а в странах «золотого миллиарда» – в 25 раз больше (250 тонн), причем один американец ежегодно потребляет в 37 раз больше (370 тонн) сырья и материалов по сравнению с жителем развивающейся страны.

На промышленно развитые страны ныне приходится около 2/3 мирового потребления стали, свыше 2/3 потребления алюминия, меди, свинца, никеля, олова, цинка и 3/4 объема потребления энергии, которое выросло в 5 раз, в то время как потребление нефти – в 7 раз. Среднестатистический житель промышленно развитой страны потребляет в 10 раз больше стали, в 12 раз больше топлива и в 15 раз больше бумаги, чем житель любой развивающейся страны, причем один американец за год потребляет товаров и услуг в 10 раз больше, чем китаец, и в 30 раз больше, чем индус.

Только в период с 1940 по 1976 гг. в США израсходовали минерального сырья больше, чем все человечество за всю свою историю, начиная с древних времен и кончая 1940 г.[8] Потребление стали на душу населения выросло в XX столетии в 4 раза, меди – в 5 раз, бумаги – в 7 раз, бетона – в 16 раз, пластмасс – в 20 раз. В начале 90-х гг. количество кондиционеров в жилищах увеличилось в сравнении с 1950 г. в 4,7 раза (с 15 до 70 %), цветных телевизоров – в 9,5 раз (с 10 до 95 %). Граждане США владеют сегодня в 2 раза большим количеством автомобилей и в 25 раз чаще пользуются воздушным транспортом, чем в 1950 г. Автомобиль стал символом американской культуры: 20 % американских семей имеют 3 и более автомашин, а свыше 50 % семей – по крайней мере 2 автомобиля. Для обеспечения огромного количества автомобильного и авиационного транспорта в США ежегодно расходуется около 30 % мировой добычи нефти. Страна, население которой составляет всего лишь 5 % живущих ныне на планете людей, потребляет около 40 % мировых ресурсов.

Начавшийся после второй мировой войны стремительный рост добычи и переработки сырья для производства товаров и материалов в развитых странах сопровождался столь же резким нарастанием количества промышленных и особенно бытовых отходов. Так, например, для производства лишь одного персонального компьютера требуется 1,8 тонн различных исходных материалов, львиная доля которых превращается в отходы. При изготовлении одного золотого обручального кольца остается 3 тонны отходов, а при производстве 1 тонны меди – 110 тонн отходов. Только за последнее столетие энергопотребление в индустриальных странах сопровождалось выделением в атмосферу примерно 3/4 общего объема окислов серы и азота, являющихся главной причиной кислотных осадков, а хозяйственная деятельность привела за этот же период к выбросу 2/3 газов, создающих парниковый эффект. Промышленность этих стран является также источником большей части химических отходов, загрязняющих воздух, воду и почву. В одних только США ежегодно в атмосферу выбрасываются более 200 млн тонн токсических веществ. Широкое распространение кондиционеров и других бытовых приборов ведет к выбросу почти 90 % галогенсодержащих углеводородов, которые, поступая в атмосферу, разрушают озоновый слой Земли.

Безудержное, расточительное потребление в промышленно развитых странах стало важнейшей частью бытия и заняло прочное место в системе жизненных ценностей. Традиционные добродетели, такие как трудолюбие, мастерство, порядочность, честность и доброжелательность, перестали быть мерилом социальной ценности человека. По мнению большинства американцев, главная ценность сегодня – это деньги, и «человек стоит ровно столько, сколько у него на текущем счете». При этом мало кого волнует происхождение этих денег: заработаны ли честно, получены ли мошенническим путем или просто украдены. Объем личного потребления стал основным критерием жизненного успеха, а объем произведенных и проданных товаров – основным показателем экономического процветания нации.

Важнейший механизм увеличения объемов продаж – производство удобных, но недолговечных вещей. Совсем недавно, каких-то 15–25 лет тому назад, в развитых, а тем более в развивающихся, странах бережливость была стилем жизни и все старались покупать вещи, которые будут служить долго. Однако в последние несколько десятилетий важнейшим требованием рынка к товарам вместо их долговечности стало удобство в употреблении, что привело к сокращению производства и торговли товарами долговременного (многоразового) пользования, к развалу многих отраслей сферы услуг. Ремонт вещей стал относительно более дорогим и трудноосуществимым. Оправдывая сформировавшуюся искаженную систему ценностей, американский журналист Уэнделл Берри (1987) писал: «Наша экономика такова, что мы не можем позволить себе заботиться о вещах: труд – дорогой, время – дорогое, деньги – дорогие, а сырье, основа созидательной деятельности, настолько дешево, что мы и пальцем не пошевелим, чтобы позаботиться о нем». Здесь уместно отметить, что «дешевое сырье» американцы завозят к себе из развивающихся стран, при покупке которого они платят жалкие гроши.

Растущие расходы на ремонт вещей длительного пользования наряду с ежегодной сменой моды, из-за чего товары быстро устаревали, привели к тому, что многие американцы стали с легкостью выбрасывать старые вещи, тут же покупая новые. Так называемая современная мода – это всего лишь уловка торговых компаний, рассчитанная прежде всего на молодых и несмышленых потребителей, истинная цель которой – провоцировать все новые и новые покупки. Один из американских менеджеров в интервью газете «Washington Post» заявил: «Для того, чтобы быть обутым, нужна одна или две пары обуви. Для того, чтобы быть модным (курсив наш. – Авт.), требуется бесконечное число пар».

Другой, не менее эффективный путь постоянного увеличения и поддержания высокого объема продаж – производство одноразовых вещей. Еще в 1960 г. известный американский социолог В. Паккард в монографии «Производители отходов» писал: «Историки, возможно, назовут наше время эрой одноразовых вещей». И сегодня, спустя почти полвека, эта характеристика второй половины XX в. остается актуальной. Более того, многие жители промышленно развитых стран воспринимают такое положение дел как норму. В результате в США и других промышленных странах походы за покупками стали основным видом «культурного досуга» населения. На этот «досуг» американцы тратят 6 часов в неделю, а торговые центры они посещают гораздо чаще, чем церковь или синагогу. Более 90 % американских девочек-подростков назвали хождение по магазинам своим любимым времяпрепровождением, тем более что пойти есть куда: количество торговых и торгово-развлекательных центров в США превышает количество средних школ и составляет более 40 тысяч.

Особое место в пропаганде идеологии потребительства в так называемых «цивилизованных странах» занимает реклама, темпы роста которой в США превышают темпы роста экономики. Она проникает повсюду: в дома, квартиры и офисы, в учебные классы и кабинеты врачей, вплетается в сюжеты художественных фильмов, звучит между гудками в трубках телефонных автоматов, передается на автобусных остановках и станциях метро, заполонила улицы, вышла на магистрали и автобаны. Рекламу передают более 10 тысяч теле- и радиостанций США. Подсчитано, что типичный американец каждый день только до 9 часов утра слышит или видит от 50 до 100 рекламных объявлений. Из 22 часов, которые американские подростки еженедельно проводят перед экраном телевизора, от 3 до 4 часов составляет реклама, то есть за 17–18 лет жизни они выслушивают по крайней мере 10 тысяч телевизионных призывов что-то купить[9]. Каждый день, из года в год, в течение многих десятилетий идет целенаправленное культивирование потребительских привычек. В результате население США вот уже более полувека непрерывно покупает и выбрасывает необходимые и не очень нужные товары.

Сегодня каждая третья покупка в мире делается американцами. Соединенные Штаты стали эпицентром всех видов чрезмерного потребления: сырьевого, транспортного и пищевого. Ежедневно американцы выбрасывают на свалку около 50 % продуктов питания, пригодных к употреблению, потому что завтра привезут еще более свежие продукты. Им выгоднее выбросить, чем снизить цену или просто отдать эти продукты своим же нуждающимся, малообеспеченным гражданам. Таковы законы рыночной экономики – «экономики без души». В безудержной погоне за прибылью рыночная экономика отметает все этические границы и разумные ограничения, превращаясь в итоге из созидающей в разрушающую силу. Подсчитано, что продуктами, которые ежедневно выбрасываются на свалки США, можно накормить около 10 млн человек. Напомним, что сегодня живут в бедности (на 1 доллар в день) и хронически недоедают более 1,5 млрд человек, а 35 тыс. ежедневно умирают от голода и неполноценного питания[10].

В современном индустриально-потребительском обществе слова «человек» и «потребитель» уже давно стали синонимами. И это не случайно! Мы полагаем, что во второй половине XX столетия завершился многовековой процесс формирования новой разновидности человека, которую предлагаем назвать «человек потребляющий» – Homo consúmens (от латинского consūmo– потреблять, тратить; уничтожать, вести к исчезновению, умерщвлять). Homoconsúmens, бездумно использующий для удовлетворения своих непомерно разросшихся потребностей все, что создала Природа за миллиарды лет эволюции, активно вытесняет Homosapiens, который стремительно теряет (если уже не потерял) право называться «разумным», то есть понимающим свою неразрывную связь с Природой, породившей его, способным осмысливать и контролировать свое поведение, бережно использовать доставшиеся ему в наследство от предыдущих поколений природные ресурсы, сохранять и преумножать их для будущих поколений, то есть заботиться о продолжении рода человеческого.

Между тем по агрессивности и жестокости современный Homo consúmens давно превзошел Homo sapiens и не имеет себе равных даже среди позвоночных животных. Ни один другой биологический вид не уничтожает себе подобных в таких масштабах и не пытает себе подобных с такой изощренностью, как это делает «человек потребляющий». На протяжении последних четырех тысячелетий человек ведет ожесточенные войны с себе подобными, совершенствуя орудия убийства, увеличивая разрушительную силу и поражающие возможности создаваемого им оружия. По существу, вся история человечества – это череда непрерывных кровопролитных сражений, в которых погибли многие десятки миллионов людей, разрушены сотни городов и тысячи памятников культуры. Только в XX столетии две мировые войны и десятки локальных сражений привели к общим потерям, исчисляемым от 100 млн[11] до 280 млн человек[12].

Создание в середине XX столетия чудовищного по своей силе оружия массового уничтожения и применение американцами атомной бомбы против уже поверженной во второй мировой войне Японии стало низшей точкой нравственного падения избранного американским обществом руководства страны и превратило США в подлинную империю зла на Земле. Трудно понять логику поведения человека потребляющего, тратящего сегодня на вооружение и в конечном счете на уничтожение жизни более триллиона долларов, а на реализацию экологических программ по предотвращению приближающейся глобальной экологической катастрофы и сохранение жизни – в 100 раз (!) меньше, всего лишь 10 млрд долларов в год. И как здесь не вспомнить мрачное пророчество гениального французского естествоиспытателя, автора первой целостной концепции эволюции живой природы Жана Батиста Ламарка, сделанное им почти двести лет назад: «Можно, пожалуй, утверждать, что назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род (курсив наш. – Авт.), предварительно сделав земной шар непригодным для обитания».

Мы сознательно заострили внимание на агрессивности и жестокости человека по отношению к себе подобным, потому что именно эта черта лежит, на наш взгляд, в основе жестокого отношения Homoconsúmens к окружающей его Природе, или, как теперь принято говорить, к окружающей природной среде. Бесконечные войны с огромными человеческими жертвами не могли не привести к нравственным потерям: коррозии морально-этических принципов, снижению уровня духовной культуры, игнорированию христианских заповедей благопристойного поведения. Неслучайно именно после завершения самой кровавой за всю историю человечества второй мировой войны в США появилась идеология потребительства и сформировалось потребительское общество с характерными для него хищническим использованием природных ресурсов, огромным количеством промышленных и бытовых отходов, агрессивностью и стяжательством, проституцией и наркоманией.

Лидер стран «золотого миллиарда» – США, – потребляя около 40 % мировых природных ресурсов и почти половину всей энергии, производимой в мире, выбрасывая более 60 % всех токсичных отходов и около 30 % одного из парниковых газов – CO2, цинично использует свою экономическую и военную мощь для защиты так называемых жизненных интересов, которые сводятся к бесперебойному обеспечению его экономики дешевым минеральным сырьем и энергоносителями, добываемыми по всему миру. И как только в той или иной стране появляется «угроза» снижения или прекращения добычи сырья и ресурсов, американцы под прикрытием надуманных причин («защита демократии», «защита прав человека», «борьба с тоталитаризмом» и прочее…) развязывают локальные войны, провоцируют конфликты и «цветные революции». Весьма показательно также отношение американского руководства к инициативам международного сообщества, пытающегося хотя бы притормозить развитие глобальной экологической катастрофы. В конце 90-х гг. XX столетия один из высокопоставленных руководителей США заявил: «Америка не подпишет ни одного экологического проекта или соглашения, в котором ущемляются интересы бизнеса, ее экономические интересы». Вполне понятно, что такая позиция встречает открытое или завуалированное осуждение во многих странах мира, свидетельством чему могут служить итоговые документы Рио-92, в которых мировое сообщество признало, что система ценностей западной цивилизации и потребительская психология неизбежно ведут в экологический тупик.

Этот вывод в значительной мере обусловлен тем, что так называемые «ценности культуры» общества потребления вошли в острое противоречие с культурными ценностями народов большинства стран мира, и в первую очередь – с культурой и нравственными ценностями народов бывшего Советского Союза и нынешней Российской Федерации. В России в результате многовекового гармоничного взаимодействия с Природой всех населяющих ее народов (более 100) сформировался российский суперэтнос, характерной особенностью которого является подчеркнуто уважительное отношение к земле («земля-матушка»), лесам («лес-батюшка»), рекам и озерам, к уникальной по красоте русской природе, ко всему, что обеспечивает его духовную и материальную жизнь. Из этих истоков – уважительного отношения народов к окружающей их Природе (в первую очередь к земле) и друг к другу – в Серебряном веке (на рубеже XIX и XX столетий), занимающем особое место в истории российской культуры, возникла «русская идея» – идея единства, соборности, нестяжательства и жертвенности[13].

К сожалению, с возвращением в Россию капитализма в его худшей разновидности («дикий», или «полукриминальный») потребительский ажиотаж охватил значительную часть (от 7 до 10 % населения) так называемого среднего класса. Очень быстро появились и стали активно навязываться средствами массовой информации «новые» стереотипы и образцы поведения потребительского общества западного типа. В результате обеспеченная часть нашего общества впала в уродливое «истерическое потребление». Источники всех благ – труд и созидательная деятельность, традиционные моральные ценности нашего общества – были осмеяны и отодвинуты на задний план, а деньги и объем потребления стали мерилом ценности и успеха российского Homo consúmens. Не приходится, однако, сомневаться, что это временное «затмение рассудка» части нашего населения пройдет, как проходит любое затмение, а исконно русские духовные ценности, формировавшиеся народом на протяжении многих столетий, вернутся и вновь будут играть ведущую роль в жизни общества.

Выдающийся мыслитель XX столетия Альберт Швейцер, исходный принцип мировоззрения которого – «преклонение перед жизнью» как основой нравственного обновления человечества, считал, что беда западной цивилизации в том, что она пытается удовлетвориться культурой, оторванной от этики. Однако конечной целью всякой истинной культуры должно быть духовное и нравственное совершенствование индивида. Новая европейская культура посчитала, что духовность возникнет сама по себе – с ростом материального благосостояния, но этого не случилось. В своей агрессивно-потребительской вседозволенности новая европейская культура является, по существу, антитезисом конфуцианству. А. Швейцер считал, что для «истинно нравственного человека всякая жизнь священна, даже та, которая с нашей, человеческой точки зрения кажется нижестоящей». В культуру должна войти этика, в этику – Природа, и через этику культура в экологическом гуманизме соединяется с Природой.

Экологический гуманизм, берущий свое начало в гуманизме Конфуция, Сократа, в философии Махатмы Ганди, Льва Толстого и Альберта Швейцера, ориентируется на принцип гармонии человека и Природы, признание равноценности всего живого. По мнению многих исследователей, все разногласия, разделяющие современный мир, его разнообразные, часто несовместимые друг с другом «ценности», основаны на антропоцентризме («человек – царь природы», «все для человека и во имя человека»). Эту явно устаревшую антропоцентрическую парадигму необходимо заменить новой, биосфероцентричной, в основу которой должны быть положены представления о равенстве и неповторимости всего живого, о том, что человек является частью живой Природы, насилие над которой рано или поздно обратится против него самого. Новое экологическое мировоззрение должно базироваться на традиционном гуманизме, то есть на исключении идеи насилия, на истинной культуре, являющейся, по нашему глубокому убеждению[14], основой гуманного отношения не только к человеку, но и к Природе, частью которой является и сам человек. Без понимания этих концептуальных положений, без осознания примата экологии над экономикой[15], без неукоснительного соблюдения экологического императива в повседневной хозяйственной деятельности человечество обречено на неминуемую гибель.

[1] Хейердал, Т. Уязвимое море. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – С. 14. (Heyerdahl, T. Vulnerable sea. – Leningrad: Gidrometeoizdat, 1973. – P. 14).

[2] Ичас, М. О природе живого: механизм и смысл. – М.: Мир, 1994. – С. 496. (Ycas, M. On the nature of living: mechanism and sense. – Moscow: Mir, 1994. – P. 496).

[3] Арский, Ю. М., Данилов-Данильян, В. И., Залиханов, М. Ч., Кондратьев, К. Я., Котляков, В. М., Лосев, К. С. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? – М.: МНЭПУ, 1997. – С. 330. (Arsky, Yu. M., Danilov-Danilyan, V. I., Zalikhanov, M. Ch., Kondratyev, K. Ya., Kotlyakov, V. M., Losev, K. S. Environmental problems: what happens, who is to blame and what to do? – Moscow: International Independent Environmental and Political University (IIEPU), 1997. – P. 330).

[4] Капица, С. П. Рост населения Земли как главная глобальная проблема человечества // Глобальные проблемы биосферы: сб. статей / отв. ред. Ф. Т. Яншина. – М.: Наука, 2001. – С. 40–61. (Kapitza, S. P. Growth of the Earth’s population as the main global problem of mankind // Global problems of biosphere: Collected works / ed. by F. T. Yanshin. – Moscow: Nauka, 2001. – Pp. 40–61).

[5] Акимова, Т. А., Хаскин, В. В. Основы экоразвития. – М.: изд-во Рос. эконом. академии, 1994. – С. 312; Капица, С. П. Указ. соч. (Akimova, T. A., Haskin, V. V. Eco-development foundations. – Moscow: Publishing House of the Russian Economic Academy, 1994. – P. 312; Kapitza, S. P. Op. cit.)

[6] Warmer, S., Feinstein, M., Coppinger, R., Clemens, E. Global population growth and the Demise of Nature // Environmental Values. – 1996. – № 5. – P. 285–301.

[7] Лосев, К. С., Горшков, В. Г., Кондратьев, К. Я. и др. Проблемы экологии России. – М.: ВИНИТИ, 1993. – С. 350. (Losev, K. S., Gorshkov, V. G., Kondratieff, K. Ya., etc. Environmental problems of Russia. – Moscow: All-Russian Institute of Scientific and Technical Information (VINITI), 1993. – P. 350).

[8] Young, J. E. Reducing Waste, Saving Materials // State of the World. – 1991. – P. 37–55.

[9] Munro, D. Chambers World Gazetteer: An A-Z of Geographical Information. – Cambridge: Сambridge University Press, 1988.

[10] Медоуз, Д. Х., Медоуз, Д. Л., Рандерс, Й. За пределами роста. – М.: Прогресс, 1994. – С. 304. (Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. Beyond the limits. – Moscow: Progress, 1994. – P. 304).

[11] Глазачев, С. Н., Козлова, О. Н. Экологическая культура. – М.: Горизонт, 1997. – С. 203. (Glazachev, S. N., Kozlova, O. N. Ecological culture. – Moscow: Horizon, 1997. – P. 203).

[12] Капица, С. П. Общая теория роста человечества (Сколько людей жило, живет и будет жить на Земле). – М.: Наука, 1999. – С. 190; Он же. Рост населения Земли как главная глобальная проблема человечества // Глобальные проблемы биосферы: сб. статей / отв. ред. Ф. Т. Яншина. – М.: Наука, 2001. – С. 40–61. (Kapitza, S. P. General theory of growth of humankind (How many people lived, live and will live on Earth). – Moscow: Nauka, 1999. – P. 190; Idem. The Earth’s population growth as the main global problem of mankind // Global problems of biosphere: collected articles / ed. by F. T. Yanshina. – Moscow: Nauka, 2001. – Pp. 40–61).